Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

- einst am weitesten verbreitete Säugetierart der Erde

- kam in fast allen Lebensraumtypen der nördlichen Halbkugel vor

- sind daher in der Lage, sich auch an Kulturlandschaften anzupassen

- können durchaus in enger Nachbarschaft des Menschen leben. Sind nicht auf Wildnisgebiete angewiesen

- benötigen Rückzugsräume vor allem, um der Verfolgung durch den Menschen zu entgehen

Kennzeichen

- größte Art aus der Familie der Hundeartigen (Caniden)

- Gewicht mitteleuropäischer Wölfe durchschnittlich 40 kg, Widerristhöhe 70 - 90 cm, Männchen in der Regel größer und schwerer als Weibchen.

- deutlich hochbeiniger als gleichschwerer Deutscher Schäferhund

- Ohren im Winterfell klein und dreieckig

- Schwanz gerade und buschig, mit dunkler Schwanzspitze, wird meist herabhängend getragen

- im Sommerfell wirken Wölfe deutlich schlaksiger, die Ohren erscheinen länger

- Färbung europäischer Wölfe: graue Grundfärbung, von gelblichgrau über graubraun bis dunkelgrau; häufig schwarzer Sattelfleck hinter Schulterblättern

- Unterseite der Schnauze und die Kehle deutlich heller gefärbt, die Rückseiten der Ohren rötlich

Biologie und Ökologie

Wölfe leben im Sozialverband, dem Rudel. Ein typisches Wolfsrudel besteht aus den beiden Elterntieren und den Nachkommen der letzten beiden Jahre. Die meisten Jungwölfe verlassen im Alter von 10 – 22 Monaten das elterliche Rudel. Das heißt, Wolfsrudel sind Wolfsfamilien in wechselnder Zusammensetzung.

In Mitteleuropa findet die Verpaarung nach mitunter mehrwöchiger Vorranz in der Regel Ende Februar/Anfang März statt. Nach einer Tragzeit von 63 Tagen werden Ende April/Anfang Mai meist vier bis acht Welpen geboren.

Jede Wolfsfamilie beansprucht ein eigenes Territorium, das gegen fremde Wölfe verteidigt wird. Daher ist die Zahl der Rudel und damit der Wölfe, die in einem Gebiet leben können, begrenzt. Die Größe der Territorien hängt vor allem von der verfügbaren Nahrung ab. In Polen betragen die Reviergrößen 150 – 350 km². Eine radiotelemetrisch überwachte Wölfin in der Oberlausitz nutzte etwa 250 km2. In der Regel verlassen die Jungwölfe mit Erreichen der Geschlechtsreife das elterliche Rudel auf der Suche nach einem Paarungspartner und einem eigenen Territorium. Dadurch bleibt die Anzahl der Wölfe innerhalb eines Rudelterritoriums relativ konstant.

Wölfe sind an die Jagd auf wilde Huftiere (Ungulaten) angepasst. In Mitteleuropa ernähren sie sich vor allem von Rehen, Rothirschen und Wildschweinen, örtlich auch von Damhirschen und Mufflons. In Nordeuropa gehören Elche häufig zu ihrer Beute. In Südeuropa können dagegen Haustiere und Abfall einen erheblichen Teil der Nahrung ausmachen. In der Lausitz bilden Rehe die Hauptbeute der Wölfe, gefolgt von Rothirschen und Wildschweinen.

Überregionale Verbreitung

In Europa waren Wölfe einst flächendeckend verbreitet. Auf Grund direkter menschlicher Nachstellung wurden sie jedoch in vielen Gebieten ausgerottet, in anderen bis auf wenige inselartige Vorkommen zurückgedrängt. Deutschland galt um 1850 faktisch als wolfsfrei. Bis 1900 wurden jedoch immer wieder einzelne Wölfe erlegt. Der letzte dokumentierte Wolfsabschuss fand in der Nähe von Tzschelln (Oberlausitz) 1904 statt.

Nach dem 2. Weltkrieg tauchten wieder vereinzelte Wanderwölfe in Deutschland auf, die jedoch alle geschossen wurden. In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts begann sich der Naturschutzgedanke allmählich auch in der Gesetzgebung niederzuschlagen. In vielen europäischen Ländern wurde der Wolf unter Schutz gestellt, um ein weiteres Abnehmen der verbliebenen Bestände zu verhindern und eine Wiederausbreitung des Wolfes in Gebiete, aus denen er bereits verschwunden war, zu ermöglichen.

Inzwischen zeigen diese Bemühungen Wirkung. Der Wolfsbestand in Europa ist in den letzten 30 Jahren wieder angewachsen und der Wolf kehrt in Gebiete zurück, aus denen er lange verschwunden war. Heute leben in Europa schätzungsweise 20.000 Wölfe in zehn zum Teil voneinander isolierten Populationen.

Die Wölfe im Nord-Osten Deutschlands gehören zur deutsch-westpolnischen Population. Im Süden Deutschlands wandern vereinzelt Wölfe aus der Westalpen Population (Italien / Frankreich) ein.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

beschrieben in:

Kaczensky, P., Kluth, G., Knauer, F., Rauer, G., Reinhardt, I. und U. Wotschikowski (2009): Monitoring von Großraubtieren in Deutschland. BfN Skripten 251.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

- nach über 150 Jahren im Jahr 2000 wieder erste Reproduktion in Deutschland

- seither Bestandszunahme

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Bestand

Monitoringjahr 2009 / 2010 (01.05.2009 - 30.04.2010):

- 7 Rudel mit nachgewiesener Reproduktion (SN, BB, ST)

- 5 Wolfspaare (BB, SN)

- mehrere territoriale Einzelwölfe (BB, MV, HE, BY)

Verbreitung und Einbürgerung

- seit 2000 Reproduktion in SN

- seit 2009 Reproduktion in BB

- seit 2009 Reproduktion in ST

Phänologie

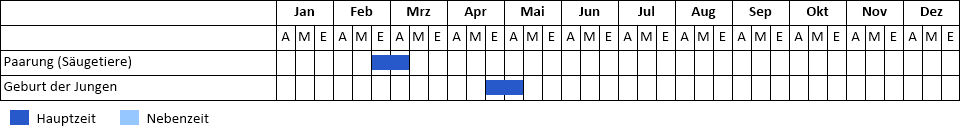

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

- Vorranz (Fähe mit Pro-Oestrusblut) im Januar / Februar

- Paarungszeit Ende Februar / Anfang März

- Welpen kommen Anfang Mai (Mitte April - Mitte Mai) zur Welt

Lebensraum

Der Wolf ist nicht an bestimmte Lebensraumtypen angepasst. Er kommt sowohl in Waldlebensräumen als auch im Offenland zurecht. Vorausgesetzt, er findet genügend Nahrung. Für die Jungenaufzucht benötigt er Rückzugräume, in denen er sich vor dem Menschen sicher fühlt.

Wölfe leben in Territorien, die sie gegen fremde Wölfe verteidigen. Die Größe dieses Gebietes ist von der Nahrungsverfügbarkeit abhängig, in intensiv von Menschen genutzten Gebieten wahrscheinlich auch von verfügbaren Rückzugsräumen. In Mitteleuropa sind Wolfsterritorien zwischen 100 und 400km² groß. Durch dieses Reviersystem ist die Wolfsdichte in einem Gebiet begrenzt.

Management

Beurteilung

- einzelne Bundesländer haben Managementpläne für den Wolf verabschiedet. Diese bilden die Grundlage für den Umgang mit dieser Art im betreffenden Bundesland.

- fachliche Grundlage für diese Pläne ist das im Auftrag des BfN entwickelte Fachkonzept: Reinhardt, I. & G. Kluth. 2007. Leben mit Wölfen – Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart. BfN Skripten 201.

- ein länderübergreifender nationaler Managementplan bzw. ein Populationsmanagemenplan, der zusammen mit Polen entwickelt werden müsste, existiert bisher nicht.

Management

Akzeptanzförderung durch

- Öffentlichkeitsarbeit

- Herdenschutzmaßnahmen (Schutz von Schafen und Ziegen vor Wolfsübergriffen)

Monitoring zur Bestandsüberwachung

- liefert Daten für Öffentlichkeitsarbeit und gezielten Herdenschutz

Gefährdungen

- Straßenverkehr

- illegale Abschüsse

Sonstiges

Literatur

Literatur Deutschland

- Reinhardt, I. & G. Kluth. 2007. Leben mit Wölfen – Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart. BfN Skripten 201.

- Kaczensky, P., Kluth, G., Knauer, F., Rauer, G., Reinhardt, I. und U. Wotschikowski. 2009. Monitoring von Großraubtieren in Deutschland. BfN Skripten 251.

Literatur

- Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani. 2008. Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2).

- Mech D. & L. Boitani, Editors. 2003. Wolves - Behavior, Ecology and Conservation. The University of Chicago Press, Chicago and London.

- Musiani M., L. Boitani & P. Paquet, Editors. 2009. A New Area for Wolves and People: Wolf Recovery, Human Attitudes, and Policy. Energy, Ecology, and the Environment Series No.2. University of Calgary Press.

- Musiani M., L. Boitani & P. Paquet, Editors. 2010. The World of Wolves: New Perspectives on Ecology, Behaviour and Management. Energy, Ecology, and the Environment Series No.2. University of Calgary Press.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

abgeschlossen

Ilka Reinhardt (LUPUS Wildbiologisches Büro)