Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Heute Mischform aus mehreren Genotypen, die bereits unter dem Einfluss des Menschen in Nordamerika entstand

Kennzeichen

- bis zu 150 cm lang und über 20 kg schwer

- lang gestreckter, seitlich abgeflachter Körper mit abgeflachtem, ziemlich hohem Schwanzstiel

- Körper und Flossen mit vielen dunklen, kleinen Flecken besetzt, Art ist durch die vielen dunklen Flecken und das Fehlen von roten Punkten sowie der weißen Flossenränder nicht mit anderen Salmonidenarten zu verwechseln

- an den Seiten rosa- bis rötlich farbenes, schillerndes Längsband von der Maulspalte bis zur Schwanzflosse

- Maulspalte reicht bis zum Hinterrand des Auges

- Juvenile Fische sind durch dunkle vertikale Balken auf den Körperseiten charakterisiert – keine Verwechslung mit anderen Arten möglich

Biologie und Ökologie

- Wandernde und stationäre Form, die das Freiwasser bevorzugen

- Erreichen der Geschlechtsreife im 2. bzw. 3. Jahr (Milchner/Rogner)

- Laichzeit November-Mai (je nach Zuchtstamm), Eidurchmesser 4,5 bis 5,5 mm, ca. 1.600 bis 2.000 Eier/kg

- Laichverhalten analog der anderen Salmoniden (lithophile Reproduktionsstrategie=Kieslaicher), Eiablage in Laichgrube, Larven sind nach dem Schlupf (nach 100 bis 150 Tagen) mit großem Dottersack ausgestattet, Larven verbleiben bis zum Aufbrauchen des Dottersacks im Interstitial des Kiessubstrates

- als Jungtiere in Schwärmen lebend, erst ab Körpergewicht von über einem Kilogramm Einzelgänger mit eigenem Revier

- Ernährung inverti-piscivor (sowohl Wirbellose als auch Fische fressend): Jungfische leben von Wirbellosen (Anflugnahrung, Zoobenthos, Makrozoobenthos), ausgewachsene Tiere räuberisch von Anflugnahrung, Kleinfischen und Makrozoobenthos

Überregionale Verbreitung

Herkunftsgebiet: Ostpazifik und Süßwasserflüsse hauptsächlich westlich der Rocky Mountains (Nordwesten der USA und Südwesten von Kanada)

Aktuelle Verbreitung in Europa: fast flächendeckend verbreitet

Aktuelle Verbreitung in Deutschland: flächendeckend verbreitet

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, Schonzeit und Mindestmaß

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

Allgemeine Verantwortlichkeit

Untersuchungsstandards

Gezielte Beprobung der Gewässer zur Präsenzprüfung und Bestandsabschätzung mittels Elektrofischerei. Beprobung mittels Watfischerei oder vom Boot aus. Befischungszeitraum außerhalb der Schonzeit (1. Oktober bis 30. April) - von Mai bis September – optimale Zeit August/September (z. B. Prüfung, ob Reproduktion stattgefunden hat). Schonzeit der Regenbogenforelle ist immer in Bezug zur Schonzeit der Bachforelle, Äsche zu sehen, d. h. Ausschluss von Beeinträchtigungen des Gewässers während der Laich- und Entwicklungszeit (Laichwanderung eingeschlossen). Für die Durchführung der Elektrobefischung besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächsischem Fischereigesetz [SächsFischG] bzw. Sächsischer Fischereiverordnung [SächsFischVO]) sowie Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen).

Monitoring erfolgt im Rahmen der Bestandsüberwachung durch EU-WRRL Befischungen.

Sonstige Arten-Attribute

- Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung für gebietsfremde Wirbeltiere (BfN-Skripten 409)

Vorkommen

Status Etablierung

Neobiota, etabliert

Nachweisabsicherung

Nein

Bestand

Vor 1990 auf einige Fließgewässer und quellnahe Teichanlagen mit entsprechender Wasserqualität in Verbindung mit Forellenzucht mit etabliertem Vorkommen (Verschleppung, Ausreißer, Besatz) begrenzt: Weiße Elster unterhalb der Talsperre (TS) Pirk bis nach Straßberg, einige kleinere Bäche und Quellgebiete im Einzugsgebiet der Weißen Elster bis zur TS Pirk Zschopau (Oberlauf bis Flöhamündung, Unterlauf ab Meinsberg bis Mündung in die Freiberger Mulde), Preßnitz, Rauschenbach, Sandbach, Dittmannsdorfer Bach und weitere kleinere Nebenbäche Flöha (ab TS Rauschenbach bis Grünhainichen), Biela, Zuflüsse zur TS Saidenbach Freiberger Mulde (Oberlauf bis Weißenborn), Gimmlitz, Chemnitzbach, weitere kleinere Quellbäche im Einzugsgebiet Wilde Weißeritz, Lachsbach, Polenz, weitere Elbdirektzuflüsse aus dem Elbsandsteingebirge und Sächsischen Schweiz, Triebbach, Schluckenbach, Langburkersdorfer Bach Spree Oberlauf und Quellbäche, Hoyerswerdaer Schwarzwasser (Teilstrecke unterhalb Nedaschütz)

Heute Vorkommen in den Fließgewässer des sächsischen Berglandes und teilweise des Vorlandes, auch in Talsperren und anderen Standgewässern möglich. Im Vergleich zu Untersuchungen 1994/96, 2002-2004 und 2010-2013 kaum Änderung der Verbreitung, jedoch Rückgang der Individuendichte durch qualifizierte Hege der Gewässer und restriktive Umsetzung des Besatzverbotes entsprechend §12 (2) Sächsisches Fischereigesetz-SächsFischG: Fanganteil im Rahmen der EG-WRRL Befischungen – Regenbogenforelle 0,45 % (2010), 0,25 % (2011), 0,15 % (2012) und 0,5 % (2010 und 2013-Einfluss Hochwasser kalkulierbar); bei befischter Fließgewässerlänge von rund 81 km (2010) ist alle 1,12 km eine Regenbogenforelle, bei rund 70 km (2011) ist alle 1,21 km eine Regenbogenforelle, bei rund 65 km 2012 ist auf 1,2 km eine Regenbogenforelle und 2013 ist auf 0,61 km eine Regenbogenforelle anzutreffen. Zurückgehende Individuendichten konnten ebenfalls bei einem Monitoring von ausgewählten Fließgewässerstrecken in der Salmonidenregion festgestellt werden. Bestätigt Trend zum Rückgang der Individuendichte/Kilometer Gewässerlänge

Verbreitung und Einbürgerung

Einbürgerungszeit:

• Ende des 19. Jh. als Wirtschaftsfisch für die Teichhaltung nach Europa und Deutschland eingeführt

• 1883 Besatz in Sachsen, soll wildlebend zur Fortpflanzung geschritten sein

• 1898 Aussetzung in der Eger (Elbeeinzugsgebiet, Böhmen)

• 1913/14 Besatz der Weißeritztalsperren, Ablaichen beobachtet

Einbürgerungsgrad in Sachsen: neuheimisch, in Sachsen und weiten Teilen Deutschlands etablierte und verbreitete Fischart

Einbürgerungsweise:

• Gewässerbesatz, Verschleppung

• in letzten Jahren in fließenden und stehenden Gewässern stark rückläufiger Bestand durch restriktive Auslegung des Besatzverbotes nach Sächsischem Fischereigesetz (SächsFischG) und Sächsischer Fischereiverordnung (SächsFischVO); mit der Hegepflicht (Sächsisches Fischereigesetz, Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 über die Verwendung nicht heimischer und gebietsfremder Arten in der Aquakultur) ist Besatz nicht mehr möglich; Ausbreitung erfolgt meist über Ausreiser/Verschleppung aus der Teichwirtschaft bzw. Aquakultur (z. B. Hochwasser 2002, 2010, 2013)

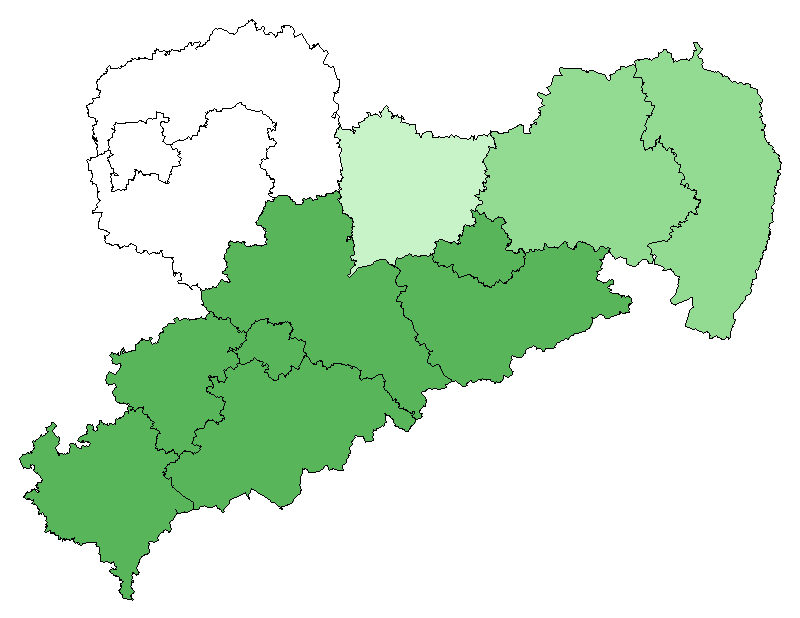

Vorkommenskarte

Phänologie

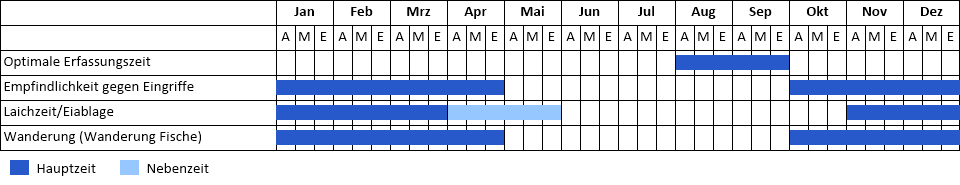

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Wanderung/Laichzeit ist abhängig von der Wassertemperatur und dem Genotyp

Lebensraum

- im Herkunftsgebiet: Flüsse und Seen, bevorzugen schnellfließende und klare Gebirgsbäche

- Lebensraum im Herkunftsgebiet: Flüsse und Seen, bevorzugt schnellfließende und klare Gebirgsbäche und Flüsse

Lebensraum in Sachsen:

• Hauptvorkommen in Bächen und Flüssen vom Metarhithral über Hyporhithral bis Epipotamal; auch oligo- bis mesotrophe Standgewässer durchaus geeignet

• Habitatpräferenz – rheophil A (= strömungsliebende Arten, deren gesamter Lebenszyklus im Bach, Fluss abläuft) mit geringer Mobilität

• relativ anspruchsloser Fisch, verträgt Wassertemperaturen bis über 25 °C

• Eiablage in kiesigem Substrat ohne Kolmation durch Ton, Lehm, Schluff, Sand und Schlamm

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

- Stillgewässer inkl. Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

Höhenstufen

- collin

- collin-montan

- hochmontan

- montan

- planar

- subalpin

Management

Beurteilung

Naturschutzfachliche Beurteilung:

• Kann in Gewässern, in denen die Bachforelle oder Äsche vorkommt, die Bestände dieser Arten durch Nahrungskonkurrenz beeinträchtigen, dies setzt in naturnahen Strecken jedoch sehr hohe Bestandsdichten der Regenbogenforelle voraus; Bachforelle und Äsche sind jedoch gegenüber der Regenbogenforelle durch ihre größeren Nischenbreite charakterisiert; ein Konkurrenzeinfluss der Regenbogenforelle ist nur unter anthropogen beeinflussten Bedingungen (Gewässergüte) und dann nur im geringen Ausmaß feststellbar.

• Beeinträchtigung der Bestände von Kleinfischen, wie Groppe, Schmerle, Bachneunauge und Elritze sind möglich, aber nicht belegt

• Hybridisierung mit einheimischer Bachforelle möglich – meist sterile Nachkommen (Hybridfische)

Wirtschaftliche Beurteilung: Bedeutender Zucht- und Wirtschaftsfisch, sehr guter Speisefisch in Deutschland neben dem Karpfen wirtschaftlich wichtigster Süßwasserfisch in den Teichwirtschaften und der Aquakultur

Wissensdefizite in Sachsen: Einfluss auf Kleinfische, natürliche Reproduktion, Nahrungskonkurrenz zu anderen Arten

Fazit für Sachsen: Art nicht problematisch, sofern die Hegeverpflichtung (Besatzverbot) eingehalten wird

Management

Bekämpfungsstrategien:

- Schutz der Bestände der Regenbogenforelle verboten (Hegeverpflichtung nach Sächsischem Fischereigesetz [SächsFischG] und Sächsischer Fischereiverordnung [SächsFischVO]), dadurch langfristig Rückgang der Regenbogenforelle in Gewässern mit hoher Güte und dem Vorkommen von Bachforelle und Äsche Einhaltung der Schonzeit vom 1. Oktober bis 30. April, Mindestmaß 0,25 m

- Bei Minimierung der negativen ökosystemaren Auswirkungen, ist ein vorübergehendes Trockenlegen des gesamten Wasserkörpers möglich, um die Fische zu entnehmen (Wiesner et al. 2010).

weitere Managementmaßnahmen: Bestandsüberwachung durch EU-WRRL Befischungen gewährleisten

Handlungsbedarf: Der Handlungsbedarf für ein Management ist überwiegend gering oder nicht vorhanden.

Für das Management von Neobiota in Sachsen beachten Sie auch die offiziellen Seiten des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL): http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34835.htm ; insbesondere auch die Arbeitshilfen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34838.htm

Zentrales Medium für die Sammlung von Artdaten in der Naturschutzverwaltung des Freistaates Sachsen ist die Zentrale Artdatenbank beim LfULG: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8048.htm;

Aktuelle Übersichtskarten der Verbreitung von Arten in Sachsen können unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/cadenzaweb2014/commands.xhtml?Login.Anonymous</p

Handlungsbedarf Neobiotamanagement

Handlungsbedarf für ein Management überwiegend gering oder nicht vorhanden

Sonstiges

Literatur

Sachsen:

Füllner, G., Pfeifer, M. & Zarske, A. (2005): Atlas der Fische Sachsens. Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH. Bautzen.

Peters, U. & Müller, T. (2012): Gewässerstrecken mit ingenieurbiologischer Initialisierung - Ergebnisse eines Monitorings. Fischer&Angler in Sachsen 2012 (2), S. 63-65

Peters, U. & Müller, T. (2012): Gewässerstrecken mit ingenieurbiologischer Initialisierung - Ergebnisse eines Monitorings. Fischer&Angler in Sachsen 2012 (3), S. 115-117.

Peters, U. & Müller, T. (2012): Gewässerstrecken mit ingenieurbiologischer Initialisierung - Ergebnisse eines Monitorings. Fischer&Angler in Sachsen 2012 (4), S.164-166.

Peters, U. & Müller, T. (2013): Gewässerstrecken mit ingenieurbiologischer Initialisierung - Ergebnisse eines Monitorings. Fischer&Angler in Sachsen 2013 (1), S.20-21.

Peters, U. & Müller, T. (2015): Gewässerstrecken mit ingenieurbiologischer Initialisierung - Ergebnisse eines Monitorings. Fischer&Angler in Sachsen 2015 (1) (zur Veröffentlichung eingereicht).

Völker, F. & Gause, S. (2014): Gewässerzustandsbewertung nach EU-WRRL – Teil Fische 2013 Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Gause, S. (2013): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2012 Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Volkmann, S. (2012): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2011. Jahresbericht. LfULG.

Völker, F., Volkmann, S. (2011): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2010 Jahresbericht. LfULG

Weiterführende Literatur:

Geiter, O., Homma, S. & Kinzelbach, R. (2002): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Forschungsbericht 296 89 901/01. Texte des Umweltbundesamtes 25/02. Umweltbundesamt.

Gerstmeier, R. & Romig, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. 2. aktualisierte Auflage. Franckh-Kosmos Verlags GmbH.

Greenberg, B D.: (1979) Forellenzucht – Ein Leitfaden für die Praxis unter Verwendung internationaler Erfahrungen. 5. Auflage. Verlag Paul Parey Hamburg und Berlin.

Jonsson, B. (2006): NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Oncorhynchus mykiss. From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org. - abgerufen am 04.04.2010

LfL (Bayerische Landesanstalt f. Landwirtschaft)-Institut für Fischerei (2013): Nicht heimische und gebietsfremde Arten in der Aquakultur.

Nentwig, W. (2010): Invasive Arten. Haupt Verlag, Bern.

Schäperclaus, W. & v. Lukowicz, M. (1998): Lehrbuch der Teichwirtschaft. Parey Buchverlag

Scheibner, C., Roth, M., Nehring, S., Schmiedel, D., Wilhelm, E. & Winter, S. (2015): Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland. Band 2: Wirbellose Tiere und Wirbeltiere. Naturschutz und Biologische Vielfalt 141/2. Bonn - Bad Godesberg, Landwirtschaftsverlag .

Schmutz, S. (1995): Zonierung und Bestandsprognose von Bachforelle (Salmo trutta f. fario, L.), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss, WAL.) und Äsche (Thymallus thymallus, L.) anhand von Makrohabitatparametern in österreichischen Rhithralgewässern. Dissertation Universität für Bodenkultur Wien.

Steffens, W. (1986): Binnenfischerei – Produktionsverfahren. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin.

Wiesner, C., Wolter, C. Rabitsch, W. & Nehring, S. (2010): Gebietsfremde Fische in Deutschland und Österreich und mögliche Auswirkungen des Klimawandels. BfN-Skripten 279, S. 192.

Links:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oncorhynchus_mykiss.jpg

http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenforelle - abgerufen am 04.04.2010

http://www.welt-am-wasser.de/regenbogenforelle.html - abgerufen am 04.04.2010

http://www.fischartenatlas.de - Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich abgerufen am 26.01.2015

http://www.fishbase.org abgerufen am 26.01.2015

http://www.fischlexikon.eu abgerufen am 26.01.2015

http://www.neobiota.de abgerufen am 26.01.2015

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 29.05.2015; Erstbearbeitung: Norman Döring (2010) Überarbeitung: Uwe Peters (öbv Sachverständiger);

Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm ;

Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23238.htm

Informationen zu Neobiota: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34835.htm

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34838.htm