Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- große Fledermausart mit breiter Schnauze und langen breiten Ohren

- Rückenfell hellbraun, Unterseite grauweiß, fleischfarbenes Gesicht

- Flügelspannweite 35 – 43 cm

- Gewicht 20 – 27 g

- Unterarmlänge 54 – 67 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstubenquartiere meist in geräumigen Dachstühlen sowie in großen Brücken

- Sommer-, Männchen- und Paarungsquartiere ebenfalls in Bauwerken, daneben werden Baumhöhlen als Tages- und nächtliche Rastquartiere genutzt

- Winterquartiere vor allem in ehemaligen Bergwerken und Stollen, daneben in unter- und oberirdischen Mauerspalten

- Wochenstubenkolonien bestehen in Mitteleuropa meist aus 50 – 1.000 adulten Weibchen

- die Weibchen bekommen im Jahr ein Junges, selten Zwillinge

- Jagd in Laub- und Nadelwäldern, bevorzugt in unterwuchsarmen Waldgesellschaften, wo bodenlebende Arthropoden leicht aufgespürt werden können, daneben über frisch gemähten Wiesen und abgeernteten Ackerflächen

- Die Jagdgebiete können 5 - 15 km, gelegentlich auch weiter vom Tagesquartier entfernt sein.

- Zwischen Sommer- und Winterquartieren legen Große Mausohren mittlere Entfernungen zwischen 100 und 300 km zurück

Überregionale Verbreitung

- gesamter europäischer Kontinent vom Mittelmeerraum bis Norddeutschland und Nordpolen und im Osten bis zur Westlichen Ukraine

- in Deutschland weit verbreitet mit Vorkommensschwerpunkten in den laubwaldreichen Naturräumen Süddeutschlands

Erhaltungszustand

günstig

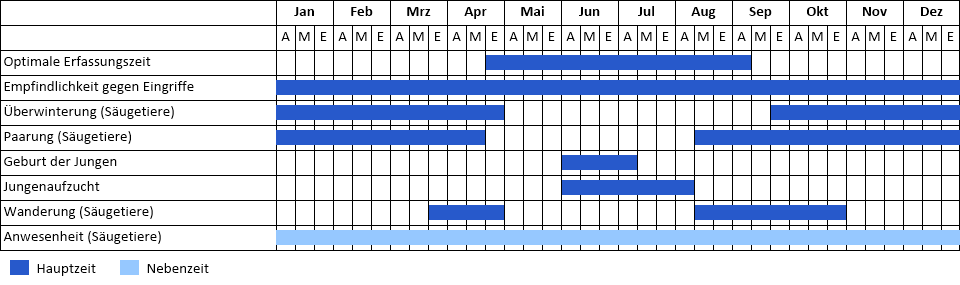

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In hohem Maße verantwortlich

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere im Quartier oder beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni sowie Zählungen adulter und juveniler Tiere im Quartier – Anfang – Mitte Juli

- besonders bei großen Kolonien kann es günstig sein, die Tiere im Quartier zu fotografieren und auf den Fotos zu zählen

- zusätzlich Einsatz von Lichtschranken

Winterquartiere:

- Zählungen sichtbarer Tiere 1-2-mal pro Winterhalbjahr

- Netzfänge während des Herbsteinfluges Ende August – Ende Oktobe

r

- zusätzlich Einsatz von Fotofallen

Jagdgebiete und Flugwege

- akustisch erfassbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- zusätzlich telemetrische Untersuchung zur Suche nach Quartieren und Jagdgebieten sowie zur Untersuchung der Raumnutzung

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

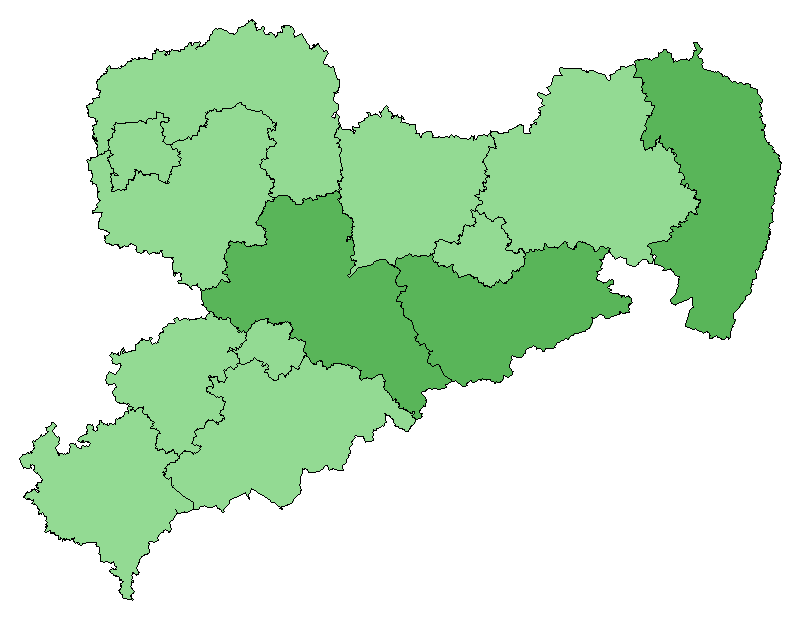

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- deutliche Zunahme

- gleichbleibend

Bestand

- 62 bekannte Wochenstubenkolonien mit 10 - 850 Weibchen

- 121 bekannte Winterquartiere, in denen meist 1 – 5 Tiere überwintern

- aktuelle Nachweise auf 289 MTBQ

Verbreitung und Einbürgerung

- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet

- Wochenstubenkolonien vor allem in den waldreichen Gebieten des Tief- und Hügellandes

- einzelne Sommernachweise in den Mittelgebirgslagen

- der überwiegende Teil der Winterquartiere befindet sich im Mittelgebirgsraum

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- waldreiche Gebiete mit meist hohem Laubholzanteil

- Jagd in unterwuchsarmen Laubwäldern, aber auch in Nadel-Laub-Mischbeständen sowie in den Kiefernforsten des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes; im Offenland über frisch gemähten Wiesen oder Äckern

- Wochenstubenkolonien besiedeln geräumige Dachböden, darunter oft große Dachstühle, die Hangplatzwechsel innerhalb des Quartiers ermöglichen (z.B. zwischen dem Turm und dem Dachfirst einer Kirche) sowie Mauerspalten in Brückenbauwerken

- Sommerquartiere einzelner Tiere in Dachböden, Brücken und Baumhöhlen

- Winterquartiere meist unterirdisch, vor allem in ehemaligen Bergwerkstollen, daneben auch in Kellergewölben sowie oberirdisch in Brückenbauwerken

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Bauwerken (Gebäude, Brücken)

- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden, unterirdischen Bauwerken und Baumquartieren

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers

Habitatkomplexe

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Grünland, Grünanlagen

- Höhlen, Bergwerksanlagen

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

- Quartiererhaltung, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

- Sicherung der Störungsfreiheit in Winterquartieren

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung von großräumig unzerschnittenen Waldgebieten

Gefährdungen

- Quartierzerstörungen durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Einsatz für Fledermäuse toxischer Holzschutzmittel in Quartieren

- Störungen in Winterquartieren

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- zunehmende Lebensraumfragmentierung durch Straßen

Sonstiges

Literatur

Arlettaz, R. (1995): Ecology of the sibling mouse-eared bats (Myotis myotis and Myotis blythii). Zoogeography, niche, competition and foraging. - Martigny, Horus Publishers.

Audet, D. (1990): Foraging behaviour and habitat use by a gleaning bat, Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae). - J. Mammal. 71 (3): 420-427.

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.

Güttinger, R. (1997): Jagdhabitate des Großen Mausohrs (Myotis myotis) in der modernen Kulturlandschaft. – BUWAL-Reihe Umwelt 288. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.

Hertweck, K. & B. Plesky (2006): Raumnutzung und Nahrungshabitate des Großen Mausohrs (Myotis myotis) in der östlichen Oberlausitz (Sachsen, Deutschland). – Säugetierkundl. Inf. 5: 651–662.

Meschede, A. & K.-G. Heller (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege, 413 S.

Schober, W. (2004). Ergebnisse einer 15-jährigen Beringungsstudie an einer Mausohr (Myotis myotis) - Wochenstube. - Nyctalus (N.F.) 9: 295-304.

Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.

Schober, W. & Liebscher, K. (1998). Wo überwintern die Mausohren (Myotis myotis) aus den Wochenstuben in Nerchau und Steina? - Veröff. Naturkundemus. Leipzig 16: 41-55.

Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Zahn, A. & B. Dippel (1997): Male roosting habits and mating behaviour of Myotis myotis. - J. Zool., London 243: 559-674.

Zöphel, U. (2006). Auswirkungen einer Holzschutzbehandlung mit DDT in einem Quartierverbund des Großen Mausohrs. - Mitt. sächs. Säugetierfreunde: 29-32.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010

Ch. Schmidt

; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel