Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- gehört zu den größten mitteleuropäischen Fledermausarten

- rotbraune Färbung, kurze runde Ohren

- Flügelspannweite 32 – 40 cm

- Gewicht 21 – 30 g

- Unterarmlänge 48 – 58 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Baumhöhlen und in Spalten von Bauwerken, häufige Quartierwechsel

- Winterquartiere in Baumhöhlen sowie in Fels- oder Mauerspalten

- Wochenstubenkolonien bestehen meist aus 20 - 60 Tieren

- die Weibchen bekommen pro Jahr 1 Jungtier oder Zwillinge

- Männchenkolonien umfassen meist bis 20 Tiere

- Jagd in allen Landschaftstypen, besonders aber über Gewässern und in Auwaldgebieten

- Die Nahrung wird im freien Luftraum und oft in großen Höhen von 10 – 50 m erbeutet. Sie setzt sich vor allem aus Zweiflüglern, Wanzen, Käfern und Schmetterlingen zusammen.

- Die schnell fliegenden Abendsegler können zwischen Tagesquartier und Jagdgebieten >10 km zurücklegen.

- gerichtet ziehende Art mit saisonalen Wanderungen zwischen 100 und 1.000 km.

Überregionale Verbreitung

- Vorkommen von Europa bis nach Ostasien, nördlich bis zum 60. - 61. Breitengrad, im Mittelmeergebiet selten und lückenhaft verbreitet

- in ganz Deutschland nachgewiesen, Wochenstubenkolonien befinden sich überwiegend in Norddeutschland sowie in Sachsen und Sachsen Anhalt

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

- Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- Quartiersuche durch Beobachtungen am Quartier schwärmender Tiere bzw. von Einflügen in der Morgendämmerung sowie anhand von Soziallauten

- ggfs. Kontrollen von Fledermauskästen

Sommer-, Zwischenquartiere:

- Ausflugszählungen, Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe

Balz-, Winterquartiere:

- Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe

Jagdgebiete:

- gute akustische Nachweisbarkeit, Begehungen mit Ultraschalldetektor, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich, wobei stets die Dämmerungsphasen einzubeziehen sind

- langfristige oder regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- Quartiersuche durch Beobachtungen am Quartier schwärmender Tiere bzw. von Einflügen in der Morgendämmerung sowie anhand von Soziallauten

- ggfs. Kontrollen von Fledermauskästen

Sommer-, Zwischenquartiere:

- Ausflugszählungen, Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe

Balz-, Winterquartiere:

- Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe

Jagdgebiete:

- gute akustische Nachweisbarkeit, Begehungen mit Ultraschalldetektor, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich, wobei stets die Dämmerungsphasen einzubeziehen sind

- je nach Untersuchungsziel langfristige oder regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

- Zielart Biotopverbund (Konzentration von Vorkommen)

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

- 100 bekannte Wochenstubenkolonien, die meist aus 5 – 50 Weibchen bestehen

- 66 bekannte Winterquartiere mit 50 - 426 Tieren

- aktuelle Nachweise auf 357 MTBQ

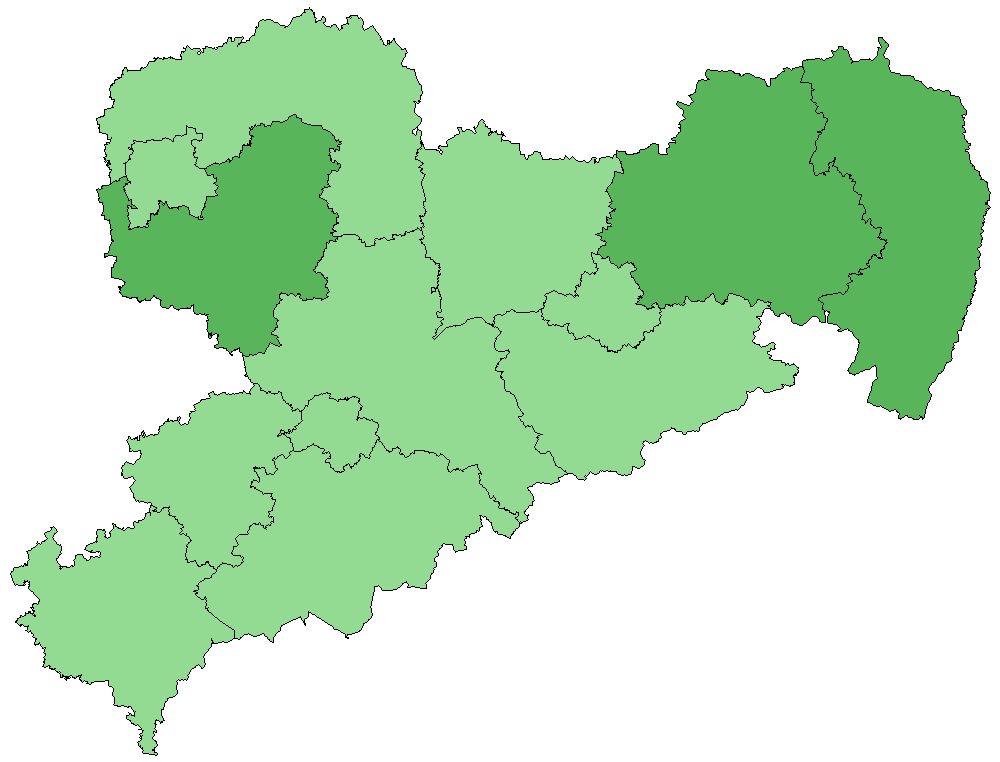

Verbreitung und Einbürgerung

- Sachsen ist Reproduktions-, Paarungs-, Durchzugs- und Überwinterungsgebiet

- Vorkommen in allen Naturräumen, besonders in den Tieflandsregionen unterhalb 300 m ü. NN sehr häufig

- Wochenstubennachweise vor allem in gewässerreichen Tieflandsregionen

- Winterquartiere verteilen sich vom Tiefland bis in die unteren Berglagen

- während der Zugzeit Beobachtungen in ganz Sachsen vom Tiefland bis zum Erzgebirgskamm

Vorkommenskarte

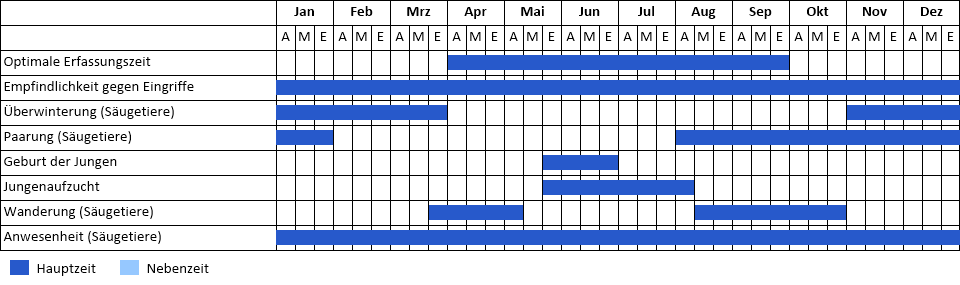

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- breites Lebensraumspektrum, vor allem altholzreiche Laub- und Nadelwälder in Gewässernähe, aber auch gehölzreiche Siedlungen und deren Umgebung sowie Städte

- Jagd über Seen, Teichen und Flußauen sowie über Offenlandflächen (Grün- und Ackerland), dabei oft in Waldnähe oder an Waldrändern, innerhalb von Wäldern meist entlang breiter Schneisen oder über Baumkronenhöhe

- Wochenstuben- und Sommerquartiere sowohl in Baumhöhlen als auch in Bauwerken, darunter Dehnungsfugen in Plattenbauten und Brücken.

- Winterquartiere in Baumhöhlen sowie Fels- oder Mauerspalten

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Baumhöhlen oder Bauwerken

- Ruhestätten sind Quartiere in Baumhöhlen oder Bauwerken

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie, eine Männchengesellschaft, die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers oder die Paarungsgemeinschaft eines Paarungsquartiers

Habitatkomplexe

- Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gebäude, Siedlungen

- Wälder

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

- Erhaltung und Förderung höhlenreicher Altbaumbestände mit mindestens 10 Höhlenbäumen pro ha

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

Gefährdungen

- Fällung besetzter Quartierbäume während des Winterschlafs oder der Wochenstubenzeit

- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung

- Quartierverluste im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- Verringerung der Nahrungsgrundlage durch Zerstörung natürlicher Flussauen

- Betrieb von Windenergieanlagen besonders während der saisonalen Wanderungen

Sonstiges

Literatur

Blohm, T. & G. Heise (2009): Windkraftnutzung und Bestandsentwicklung des Abendseglers Nyctalus noctula (Schreber, 1774), in der Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 14: 14-26.

Boye, P. & M. Dietz (2004): Nyctalus noctula (Schreber, 1774). – In: Petersen, B., G. Ellwanger, R. Bless, P. Boye, E. Schröder & A. Ssymank: Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2 Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 / Bd. 2: 529–536.

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.

Heise, G. (1985): Zu Vorkommen, Phänologie, Ökologie und Altersstruktur des Abendseglers (Nyctalus noctula) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 2: 133-146.

Heise, G.(1989): Ergebnisse reproduktionsbiologischer Untersuchungen am Abendsegler (Nyctalus noctula) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 3: 17-32.

Jones, G. (1995): Flight performance, echolocation and foraging behaviour in noctule bats Nyctalus noctula. - J. Zoology, London 237: 303-312.

Kronwitter, F. (1988) Population structure, habitat use and activity patterns of the noctule bat, Nyctalus noctula (Chiroptera: Vespertilionidae) revealed by radio-tracking. Myotis 26: 23 - 86.

Meisel, F. (2004): Verlust eines bedeutsamen Winterquartieres für Große Abendsegler. - Mitt. Sächs. Säugetierfreunde: 51-54.

Meschede, A. & K.-G. Heller (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,

Schmidt, A. (1997): Zu Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutz des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Brandenburg. - Nyctalus (N.F.) 6: 365-371.

Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.

Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Weid, R. (2002): Untersuchungen zum Wanderverhalten des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Deutschland. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 71: 233–257.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010

Ch. Schmidt

; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel