Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- mittelgroße dunkelbraun gefärbte Art mit langen schmalen Flügeln und kurzen runden Ohren

- Flügelspannweite 26 – 32 cm

- Gewicht 13 – 18 g

- Unterarmlänge 38 – 47 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Baumhöhlen und – spalten, seltener in Spalten von Bauwerken, häufige Quartierwechsel

- Winterquartiere in Baumhöhlen, aber auch an Gebäuden sowie in Felsspalten

- Wochenstubenkolonien bestehen aus 20 - 50 Tieren

- die Weibchen bekommen im Jahr ein Junges oder Zwillinge

- Jagd vor allem in Wäldern und an deren Rand sowie an Gewässern, im strukturreichen Offenland und in Siedlungsgebieten, wobei geeignete Jagdhabitate entsprechend des Nahrungsangebotes großräumig beflogen werden

- sehr schneller Flug, bei der Jagd über 40 km/h

- Die Nahrung besteht vor allem aus Nachtfaltern, Zweiflüglern, Netzflüglern und Käfern und wird im freien Luftraum erbeutet.

- Die Entfernung zwischen Tagesquartier und Jagdgebieten beträgt regelmäßig bis 5 km, im Einzelfall bis 17 km

- gerichtet ziehende Art mit saisonalen Wanderungen über 1.000 – 1.500 km

Überregionale Verbreitung

- ganz Europa vom Mittelmeerraum bis etwa zum 57. Breitengrad

- östlich bis nach Zentralasien

- weite saisonale Wanderungen, die zur Überwinterung aus dem nördlichen Teil des Verbreitungsgebietes in Richtung Südwesten erfolgen

- in Deutschland lückenhaft verbreitet, Fortpflanzungs- und Sommernachweise liegen aus fast allen Bundesländern vor, Winterfunde nur in Baden – Württemberg, die nördliche Arealgrenze verläuft durch den äußersten Norden Deutschlands

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

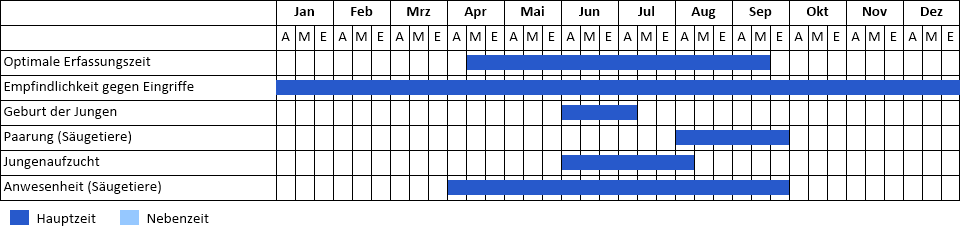

Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- Quartiersuche durch Beobachtungen am Quartier schwärmender Tiere bzw. von Einflügen in der Morgendämmerung

- ggfs. Kontrollen von Fledermauskästen

Jagdgebiete:

- Netzfänge zur Absicherung der Artdiagnose und zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- akustisch nachweisbar, aber Verwechslung mit anderen Nyctaloiden Arten möglich, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich, wobei stets die Dämmerungsphasen einzubeziehen sind

- je nach Untersuchungsziel langfristige oder regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

- zusätzlich Telemetrie zur Suche nach Quartieren und der Untersuchung der Raumnutzung

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

- Daten ungenügend

- gleichbleibend

Kurzfristiger Bestandstrend

- Daten ungenügend

- Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt

Bestand

- Der Kleinabendsegler ist in Sachsen sehr selten. Es sind nur Wochenstuben- und Sommerquartiere bekannt, während Nachweise im Winterhalbjahr fast völlig fehlen.

- 16 bekannte Wochenstubenkolonien, die meist aus 15 – 25 Weibchen bestehen

- aktuelle Nachweise auf 51 MTBQ

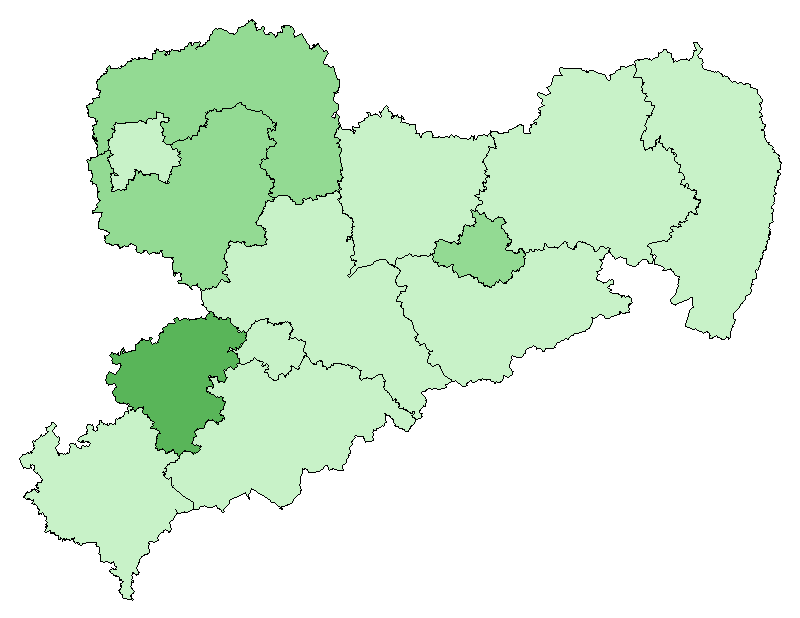

Verbreitung und Einbürgerung

- einzelne Nachweise in allen Naturräumen

- Die Wochenstubennachweise konzentrieren sich deutlich im äußersten westlichen Hügelland.

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- altholzreiche Wälder als Quartier- und Jagdgebiete, vor allem in Eichen- und Buchenaltbeständen, daneben in Parkanlagen und lockeren Fichten- und Kiefernaltbeständen

- Wochenstuben- und Sommerquartierfunde vor allem in Fledermauskästen, seltener an Gebäuden (z.B. hinter Fassadenverkleidungen)

- Winterquartiere sind in Sachsen nicht bekannt

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Gebäuden und Baumquartieren

- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden und Baumquartieren

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie oder eine Paarungsgemeinschaft

Habitatkomplexe

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gebäude, Siedlungen

- Wälder

Management

- Erhaltung und Förderung höhlenreicher Altbaumbestände mit mindestens 10 Höhlenbäumen pro ha

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

Gefährdungen

- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung

- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- Betrieb von Windenergieanlagen besonders während der saisonalen Wanderungen

Sonstiges

Literatur

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.

Fuhrmann, M., C. Schreiber & J. Tauchert (2002): Telemetrische Untersuchungen an Bechsteinfledermäusen (Myotis bechsteinii) und Kleinen Abendseglern (Nyctalus leisleri) im Oberurseler Stadtwald und Umgebung (Hochtaunuskreis). - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 71: 131-140.

Mainer, W. (1997). Erstnachweis einer Wochenstube des Kleinabendseglers, Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818), in Sachsen. Nyctalus (N.F.) 6: 315.

Meschede, A. & K.-G. Heller (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz.

Ohlendorf, B. & L. Ohlendorf (1998): Zur Wahl der Paarungsquartiere und zur Struktur der Haremsgesellschaften des Kleinabendseglers (Nyctalus leisleri) in Sachsen – Anhalt. - Nyctalus (N.F.) 6: 476-491.

Ohlendorf, B., Hecht, B., Staßburg, D. & Agirre-Mendi, P. T. (2000). Fernfund eines Kleinabendseglers (Nyctalus leisleri) in Spanien. Nyctalus (N.F.) 7: 239-242.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,

Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.

Schorcht, W. (2002): Zum nächtlichen Verhalten von Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817). - Schriftenreihe Landschaftspflege Naturschutz 71: 141-161.

Shiel, C.B. & J.S. Fairley (2000): Observations at two nursery roosts of Leislers´s bat Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) in Ireland. - Myotis 37: 41-53.

Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Water, D., G. Jones & M. Furlong (1999): Foraging ecology of Leislers´s bat (Nyctalus leisleri) at two sites in southern Britain. - Journal Zoology, London 249: 173-180.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010

Ch. Schmidt

; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel