Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Ausdauernde, kleine, sehr unscheinbare Segge, deren Stängel eine Höhe von 5-30 cm erreichen. Die blühenden Stängel überragen zur Fruchtzeit die Blätter deutlich. Die Blattspreiten sind borstlich-rinnig, + dreieckig, grasgrün, glatt, glänzend und bis etwa 15 cm lang (EISELE & ZÄHRINGER 1998). Die Rhizome sind kurz und treiben aus jedem Knoten aus, so dass die Art meist lockere bis dichte Rasen ausbildet bzw. öfters auch einen horstartigen Wuchs vortäuschen kann (EISELE & ZÄHRINGER 1998). Die Pflanzen sind einhäusig; die blühenden Stängel besitzen eine endständige Ähre von etwa 2(-2,5) cm Länge. Die männlichen Blüten befinden sich an der Spitze der Ähre, die 5-10 weiblichen Blüten am Ährengrund (SCHULTZE-MOTEL 1980). Letztere besitzen zwei Narben. Sie liegen zur Blütezeit der Ährenachse an und sind zur Fruchtreife deutlich gespreizt und waagerecht bis leicht nach unten gerichtet abstehend. Im fruchtenden Zustand ist die Art aufgrund der abstehenden Schläuche etwas auffälliger und besser beim Kartieren feststellbar.

Höhe: bis etwa 20 cm. Blütenfarbe: braun. Blütezeit: 5-6.

Biologie und Ökologie

Carex pulicaris zeigt eine Vorliebe für nährstoffarme, basenreiche, sickernasse, mild bis mäßig saure Torfböden. Die meisten Vorkommen befinden sich in sehr quelligen Bereichen in Kontaktzonen verschiedener Gesteine, wobei eine Präferenz für etwas basenreichere Gesteine (z.B. Basalt, Diabas, Kalk) deutlich erkennbar ist.

Vereinzelt wurde die Art auch auf vergleichsweise trockenen Standorten gefunden. In Bezug auf die Feuchteansprüche ist die ökologische Amplitude größer als bisher angenommen. Die Wuchsform und die geringe Wuchshöhe weisen die Art als konkurrenzschwachen Nischenstrategen aus, der bei Nutzungsauflassung oder Eutrophierung rasch von breitblättrigeren, höher wüchsigen Arten verdrängt wird.

Die Art hat wahrscheinlich mindest eine kurzzeitige Samenbank, möglicherweise auch eine persistente. Die Diasporen werden hydrochor oder acanthochor ausgebreitet.

Überregionale Verbreitung

Carex pulicaris kommt in den submeridionalen bis temperaten Bereichen Europas vor, ist hier aber auf die ozeanisch bis subozeanische geprägten Regionen beschränkt.

Erhaltungszustand

günstig (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Zwar ist die Arte stark zurückgegangen doch gibt es noch etliche Populationen, welche als vital eingeschätzt werden. Der fehlende Verbund zwischen den meisten Populationen und der Verlust geeigneter Biotope stellen die größe Gefährdung dar.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Landesweit umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Eine Bestimmung von sterilem Material ist anhand des Schlüssels in EISELE & ZÄHRINGER (1998) möglich, jedoch sind die Blätter der Art so unauffällig, dass sie beim Kartieren selbst versierten Botanikern nur selten ins Auge fallen. Die Art verbreitet sich durch Klettverbreitung, indem die Schläuche als Bohrfrüchte fungieren (JÄGER 2011).

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

mäßige Abnahme

Bestand

selten

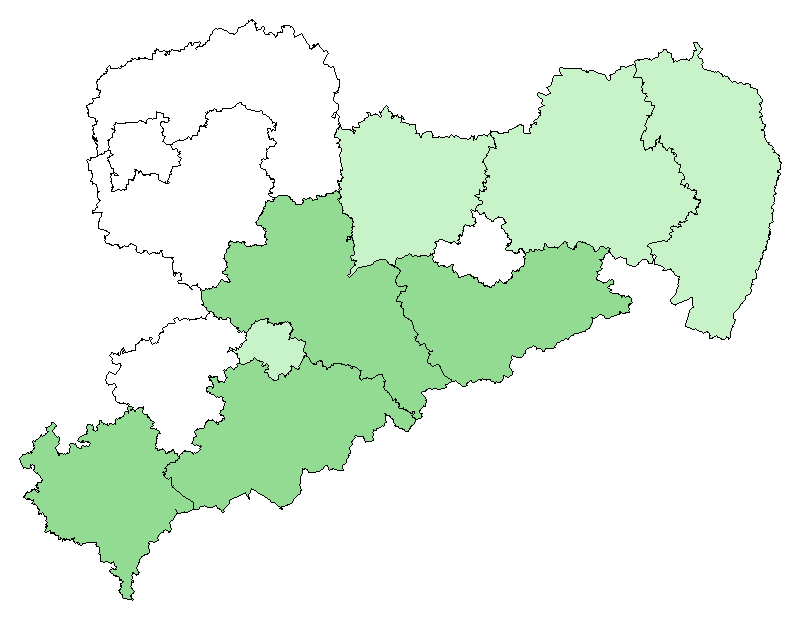

Vorkommenskarte

Phänologie

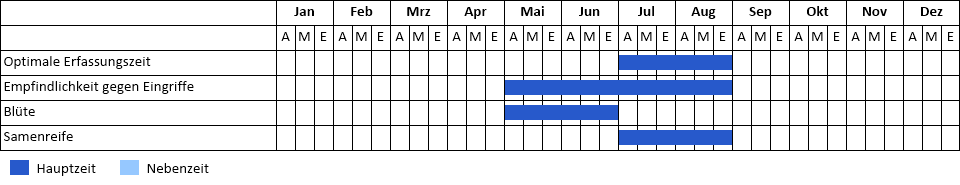

Phänogramm

Lebensraum

Carex pulicaris besiedelt im Gebiet Nieder- und Quellmoore, magere Feuchtwiesen und in seltenen Fällen auch Bergwiesen.

Stete Begleiter von C. pulicaris sind:

- die Arten der Kleinseggensümpfe Carex panicea und Agrostis canina,

- die Kennarten der Feuchtwiesen (Verband Calthion, tws. Ordnung Molinietalia) Valeriana dioica, Dactylorhiza majalis, Crepis paludosa, Galium uliginosum, Cirsium palustre,

- Festuca rubra als Kennart des Wirtschaftsgrünlandes (Klasse Molinio-Arrhenatheretea),

- die Arten der Borstgrasrasen Nardus stricta und Potentilla erecta,

- die Magerkeitszeiger Anthoxanthum odoratum und Briza media.

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

- Moore

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Fließgewässer, Quellen

- Moore

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Moore

- Offene Landschaft, Feuchthabitate

Höhenstufen

Management

Zu den wichtigsten Rückgangsursachen zu Zeiten der intensiven Landwirtschaft (1960 - 1990) zählen übermäßige Beweidung mit Rindern, Entwässerung und Eutrophierung. Unter den veränderten Bedingungen in der Landwirtschaft nach 1990 können als wesentliche aktuelle Gefährdungsursachen die ausbleibende Nutzung und damit Verbrachung sowie die Aufforstung von Standorten angegeben werden. Die Art ist nur durch aufwendige Pflege ihrer Standorte auf Dauer zu erhalten. Wichtigste Pflegemaßnahme ist die einschürige Mahd, um eine Verfilzung der Grasnarbe zu verhindern und die Konkurrenz durch höher wüchsige Gräser und Kräuter gering zu halten. Eine weitere wichtige Pflegemaßnahme ist die Schaffung von konkurrenzarmen Standorten mit lückiger Vegetationsdecke. Das Ziehen von kleinen Entwässerungsgräben durch die Feuchtwiesen, wie vom Bauer früher in regelmäßigen Abständen realisiert, scheint nicht unbedingt schädlich zu sein. An einigen Fundorten im Vogtland wurde die Art auf den Feuchtwiesen ausschließlich am Rande dieser Gräben, hier vorzugsweise auf den durch diesen Eingriff entstandenen, konkurrenzarmen Pionierstandorten festgestellt. Wichtig ist, dass die Randbereiche der Gräben in die Mahd integriert werden, um den aufkommenden Pflanzenaufwuchs zu beseitigen. An einigen Fundorten wurde die Art innerhalb der Feuchtwiesen auf konkurrenzarmen Standorten am Rande von Wildschweinsuhlen festgestellt.

Nach Wiederaufnahme der Wiesenmahd als Pflegemaßnahme konnte die Art an verschiedenen historischen Fundorten wieder nachgewiesen werden oder hat deutlich zugenommen (z. B. Wiesen an den Serpentinbrüchen bei Ansprung). Bei Oelsen, am Geisingberg und im Gimmlitztal hat sie selbst auf ehemals intensiv mit Rindern beweideten Flächen überdauern können. Die Art kann sich offensichtlich nach Auflassung der Standorte oder bei Rinderbeweidung noch eine ganze Zeit halten, blüht jedoch nicht oder nur sehr selten und ist deshalb kaum nachweisbar. Eine Nachsuche an historischen, früher intensiv genutzten oder verbrachten Standorten, die jetzt wieder in ein Pflegeregime integriert sind, kann aus diesem Grund durchaus lohnend sein. Kritischer ist die Situation bei entwässerten oder umgebrochenen Wiesenflächen. Auf derartigen Standorten sind keine Wiedernachweise bekannt geworden und in absehbarer Zeit wenig wahrscheinlich.

Gefährdungen

Gefährdungsursachen sind: Brache, Melioration, Sukzession, Eutrophierung und zu intensve Bewirstchaftung (insb. Beweidung)

Sonstiges

Literatur

- Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, 828 S.

- Chytrý, M. & Kucéra, T. & Kocí, M. & Grulich, V. & Lustyk, P. (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- Eisele, W. & Zähringer, E. (1998): Vorläufiger Schlüssel zur Bestimmung der Seggen (Carex spec.) Baden-Württembergs nach vegetativen Merkmalen. Floristische Rundbriefe, Beiheft 5, S. 1-26.

- Grulich, V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. –. Preslia 84, S. 631–645. Electronic Appendix 1.

Hadinek, J. & Lustyk, P. & Procházka, F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. Zprávy České botanické společnosti 37/1, S. 51–105.

Hempel, W. (1978): Verzeichnis der in den drei sächsischen Bezirken (Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt) vorkommenden, wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen mit Angabe ihrer Gefährdungsgrade. Karl-Marx-Stadt.

Jäger, E. J., 2011: Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl. Spektrum, Heidelberg.

Körber, M. 2012. Grundlegende Untersuchungen für eine Populationsgefährdungsanalyse der Art Carex pulicaris L. für den Bestand im Landkreis Sächsische Schweiz-Ostergebirge. Bachelorarbeit, HTW Dresden.

Korneck, D. & Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde 28, S. 21-187.

Müller, F. (2001): Verbreitung, Soziologie und Gefährdung von Carex pulicaris L. in Sachsen. Ber. Arbeitsgem. sächs. Bot. N.F. 18, S. 35-48.

Ondrácek, Č. (2008): Zhodnocení stavu populací význačných druhů rostlin rostoucích na území Ústeckého kraje. Ms., 23 S. [Depon. in: Krajský úřad Ústeckého kraje]

Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha 18: S. 1–166.

Reichenbach, H.G.L. (1842): Flora Saxonica. Arnoldsche Buchhandlung, Dresden, Leipzig.

Řepka, R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. ZO ČSOP Hořepník, Prostějov, 72 S.

Schorler, B. (Hrsg.) (1919): O. Wünsche. Die Pflanzen Sachsens und der angrenzenden Gegenden. 11. Aufl., B.G. Teubner, Leipzig, Berlin.

Schultze-Motel, W. (1980): Cyperales. In: Hegi, G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band II, Teil 1, Parey, Berlin, Hamburg.

Schulz, D. (1991): Rote Liste der im Freistaat Sachsen ausgestorbenen und gefährdeten wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen. In: Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz, Arbeitsgruppe Dresden (Hrsg.): Rote Liste der Großpilze, Moose, Farn- und Blütenpflanzen sowie Wirbeltiere und Tagfalter im Freistaat Sachsen, Dresden.

Schulz, D. (1999): Rote Liste Farn- und Samenpflanzen. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden.

Wünsche, O. (1912): Die Pflanzen des Königreichs Sachsen und der angrenzenden Gegenden. 10. Aufl., B.G. Teubner, Leipzig, Berlin.Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Dietmar Schulz & Frank Müller & Frank Richter, 27.09.2013