Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Mit bis zu 8 cm Körperlänge der größte heimische Käfer. Der Hirschkäfer besitzt einen ausgeprägten Sexualdimorphismus. Die Männchen unterscheiden sich im Aussehen stark von den Weibchen durch das Vorhandensein zweier geweihartig verlängerter Mandibeln. Je nach Ernährungssituation variiert die Körpergröße erheblich.

Biologie und Ökologie

Zur Eiablage begibt sich das Weibchen nach der erfolgten Befruchtung zielstrebig an in Erdreich eingebettetes Totholz verschiedener, in der Regel Laubholzarten, bevorzugt jedoch an Eiche, um dort die weißlichen etwa 2-2,2 mm großen rundlichen Eier abzulegen. Die Larvalentwicklung erfolgt in drei Stadien und dauert zwischen 3 und 8 Jahren (KLAUSNITZER & SPRECHER 2008). Bei uns sind es in der Regel 4 Jahre.

Zur Verpuppung gehen die Tiere bis zu 0,75 m tief ins Erdreich in einer Entfernung vom besiedelten Stubben von bis zu einem Meter. Um fruchtbar zu werden benötigen die Imagines die Inhaltsstoffe von gärenden Baumsäften (Phloemsaft), die durch bestimmte Schlauchpilze (Askomyzeten) erzeugt werden. Die Saftstellen werden meist durch Blitzschlag, Frostrisse und Windabbrüche hervorgerufen. Zur Hauptaktivitätszeit in der letzten Juni-Dekade, warmes Wetter vorausgesetzt, schwärmen die Imagines in der Dämmerung und Nacht besonders um blutende Eichen. Dabei legen sie fliegend, wenngleich recht schwerfällig, in mehr oder weniger offenem Gelände ca. 400 m - 800 m sonst ca. 70 m zurück. Nach KLAUSNITZER & WURST (2005) werden sogar bis zu 5 km überwunden.

Überregionale Verbreitung

Europäische verbreitete Art ohne Vorkommen im höheren Norden (bis Südschweden) ostwärts über das Kaukasusgebiet, Kleinasien, den Nahen Osten, Balkan, Italien und Nordspanien. In Deutschland in fast allen Bundesländern vertreten. Die höchste Vorkommensdichte in westlichen Bundesländern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Erhaltungszustand

- günstig

- ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Es werden zwar sehr vereinzelt neue Populationen aufgrund laufender FFH-Arten-Monitorings und Eingriffsuntersuchungen aus Sachsen bekannt, dennoch muss von einem realen und anhaltenden Habitatverlust durch vielfältige Einflüsse ausgegangen werden. Hier besteht ein diffuses Kenntnisdefizit aufgrund der geringen Untersuchungs- und Beobachterdichte.

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Der Nachweis der Art erfolgt in der Regel nach der jeweils aktuellsten Version des Kartier- und Bewertungsschlüssels des LfULG. Es werden zur Hauptaktivitätszeit in der Nähe von Saftbäumen Indizien zur Präsenz der Art gesucht und durch Artenkenner erfasst. Dazu gehören vor allem die Suche nach Ektoskelettteilen und lebenden Imagines bei entsprechender Witterung, Schlupflöchern der Käfer im Boden. Begehungen in der laubfreien Zeit von November bis April zum Auffinden Ektoskelettresten und zur Kartierung potentieller besiedlungsfähiger Stubben.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

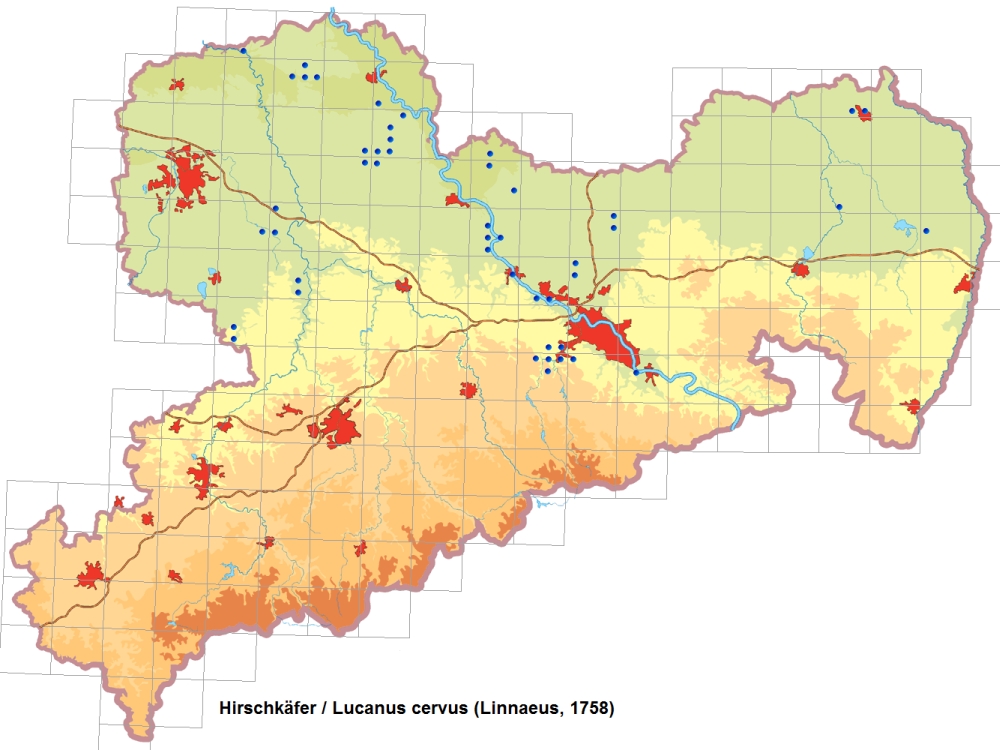

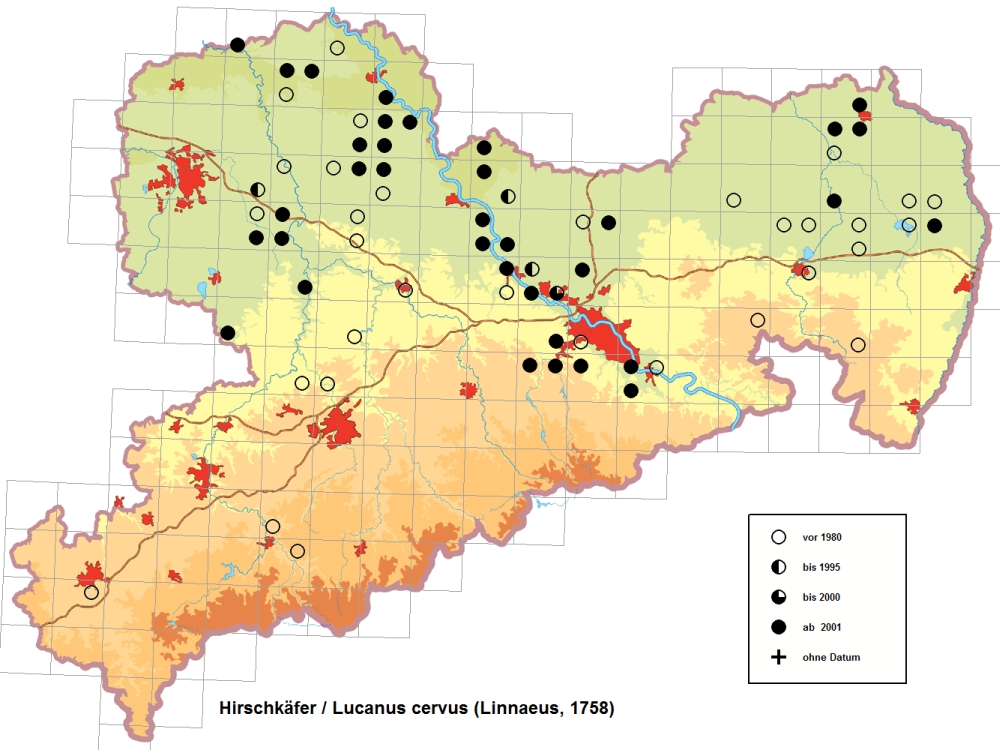

Verbreitungskarte

Bestand

In Sachsen ist der Bestand selbst innerhalb der letzten 20 Jahre deutlich zurück gegangen.

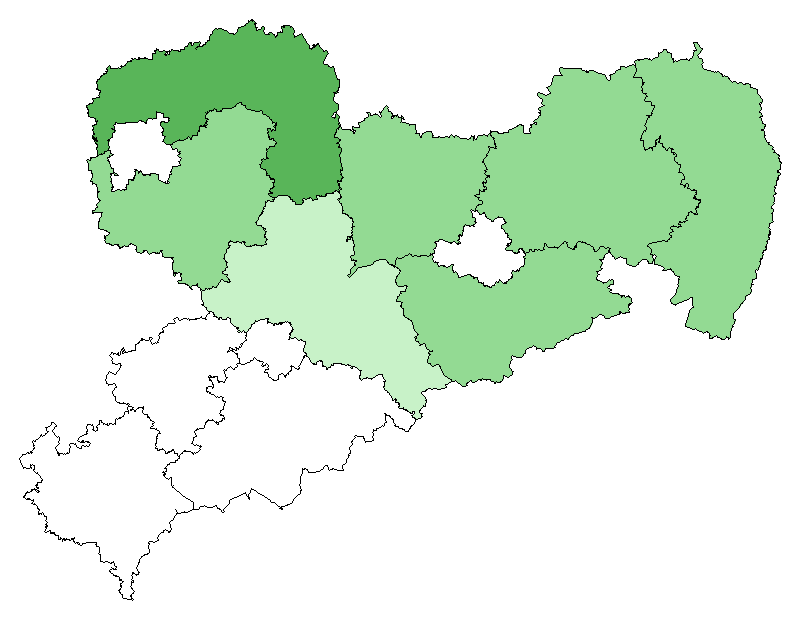

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis vor 1945

- Westsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

Verbreitung und Einbürgerung

Die sächsischen Vorkommen finden sich vorwiegend in niedrigen Lagen in geeigneten Habitaten. Schwerpunkte: Dresdener Elbtalweitung und im Elbtal stromabwärts von Dresden, Dahlen-Dübener Heide und Muskauer Heide (hier tagebaubedingt nur noch Reliktvorkommen um Weißwasser).

Vorkommenskarte

Phänologie

Erläuterung Phänologie

Je nach jahreszeitlicher Temperaturentwicklung sind die Imagines von Ende Mai bis Mitte Juli (August) an den Brutbäumen zu beobachten. Der Schwerpunkt des tageszeitlichen Auftretens liegt in den späten Nachmittagsstunden bis in die Nacht. Warmes Wetter mit Temperaturen von über 18°C befördert die Aktivität der Tiere.

Lebensraum

Meist südexponierte, lichte, sonnendurchflutete, wärmegetönte Laubwälder, Parks, Friedhöfe, Streuobstwiesen, Gärten. Laubbäume: vorwiegend Eiche, Buche und Obstbäume (besonders Kirsche).

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Zu den als Brutsubstrat in Frage kommenden Hölzern zählen: Buche, Erle, Hainbuche, Walnuss, Kirsche, Apfel und weitere Arten. Das Brutsubstrat muss dabei von Pilzen (Rot- und Weißfäule) schon voraufgeschlossen sein, damit die Larven sich davon ernähren können. Zudem muss es sich in direktem Kontakt mit dem Erdreich befinden (Stubben, Hochstubben, liegende Starkäste, Zaunpfähle).

Ökologische Charakterisierung

- Laubwald, Laubmischwald

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand ist trotz erheblicher Kenntniszuwächse in den letzten zwanzig Jahren immer noch als lückenhaft zu bezeichnen. Besonders zur Autökologie, zu Populationsgrößen und der aktuellen faunistischen Situation bestehen noch Kenntnisdefizite.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Erhalt alter Baumbestände (ausgewogene Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung der Baumstatik), Förderung von Eichenaufwuchs (heterogene Bestandskontinuität), Erhalt auch absterbender Bäume, Sicherstellung von Kohärenz alter Baumbestände auch durch vorausschauende Neuanpflanzung. Förderung und Entwicklung verbleibender Populationen in den Randgebieten als Spenderlebensraum, Umsetzung von großvolumigem Totholz aus zu devastierenden Flächen, Errichtung geeigneter Totholzlagerstätten zur Entwicklung von Hirschkäfer (TOCHTERMANN 1987, 1992) und anderer wertgebender totholzbewohnender Käfer.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

An erster Stelle stehen Gefährdungen durch menschliche Eingriffe (Qualitätsminderung bestehender Populationen): Intensivierung der Holznutzung und Entfernung anbrüchiger Bäume, Wegesicherungspflicht (Gesetzes- und Interessenkonflikte), Stubbenrodung, mechanische Zerkleinerung größer dimensionierten liegenden und stehenden Totholzes, Unterbrechung der Habitattradition, fehlende Pflege (Auflichtung) ehemals als Hutewälder genutzter Baumbestände. Beschattung von Saftbäumen. Devastierung alter Waldgebiete durch Bergbau.

Sonstiges

Literatur

KLAUSNITZER,B. & C. WURST (2003): 4.8 Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758) in: BFN: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 200, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1, Pflanzen und Wirbellose: 403-414.

KLAUSNITZER, B. & E. SPRECHER-UERBSAX (2008): Die Hirschkäfer oder Schröter (3. stark bearbeitete Auflage). – Die neue Brehmbücherei; Westarp Wissenschaften 551: 161 S.

MALCHAU, W. (2006): Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Hirschkäfers Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758) in: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt: Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Berichte des Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 2: 153-154.TOCHTERMANN, E. (1987): Modell zur Arterhaltung der Lucanidae. - Allg. Forst Zeitschrift 8: 183-184.

TOCHTERMANN, E. (1992): Neue biologische Fakten und Problematik bei der Hirschkäferförderung. – Allgemeine Forst Zeitschrift 6: 308-311.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 17.11.2010; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)