Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Auch für Europa werden mehrere Unterarten beschrieben, die von den einzelnen Autoren mehr oder weniger akzeptiert werden. In Deutschland fliegt die Nominatunterart (L. h. hippothoe).

Kennzeichen

Eher kleinerer Tagfalter mit etwa 16 mm langen Vorderflügeln. Männchen: Flügeloberseite rot mit violettem Schimmer an den Flügelrändern, dunkler Fleck in der Zelle der Vorderflügel. Weibchen: Bräunlich mit orangefarbener Binde im Flügelaußenrand; im Vorderflügel zwei Reihen parallel verlaufender, in Reihe stehender dunkler Flecken (Unterschied zu L. alciphron, hier stehen sie nicht in Reihe).

Biologie und Ökologie

Lycaena hippothoe besiedelt feuchte bis mäßig trockene, artenreiche Grünländer, Feuchtwiesen, feuchte Waldwiesen, Randgebiete von Mooren und Bergwiesen.

Der Falter ist ein guter Blütenbesucher (Nektaraufnahme) und somit auf das Vorhandensein von blütenreichem Offenland angewiesen.

Der Falter legt seine Eier bevorzugt einzeln an die Stängel direkt oberhalb einer Blattachsel oder direkt an die Blattbasis von Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa).

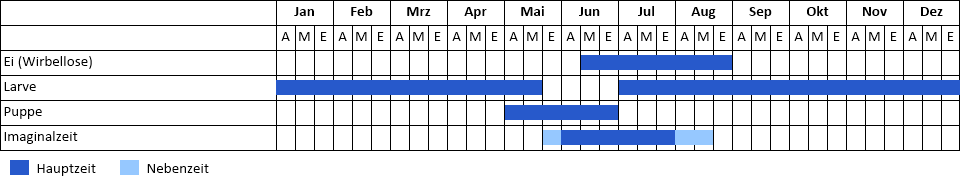

Es überwintert die junge Raupe. Die Art bildet eine Generation. Falter fliegen im Juni und Juli, wobei einzelne Exemplare auch früher oder sehr viel später angetroffen werden können.

Die Art ist in den Vorkommensgebieten überwiegend selten, die durchschnittliche Populationsdichte mit ca. 16 Faltern pro ha ist eher als gering anzusehen. Bezüglich des Flächenanspruchs für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren wird für die standorttreue Art eine Größe von 16 ha angenommen.

Überregionale Verbreitung

Die Gesamtverbreitung der Art erstreckt sich von Europa durch Sibirien, dem Südural bis zum Altai.

Europa: Pyrenäen, Zentralfrankreich, Mittel- und Osteuropa nördlich der Alpen, Fennoskandien bis 62° n. Br. Verbreitungskarte: KUDRNA et al. (2011): 282.

In Deutschland aus allen Bundesländern aktuell gemeldet.

In Mitteleuropa in allen Höhenstufen (bis 1800 m ü. NN), in Sachsen bis in die Kammlagen des Erzgebirges vorkommend.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Der Falter kann in besetzten Lebensräumen am einfachsten beim Blütenbesuch nachgewiesen werden. Die Suche nach Eiern durch Experten mit entsprechender Erfahrung kann auch sehr erfolgreich sein.

Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen bzw. Befahren der Wege im NSG.

Nachweis: Falterbeleg; Fotodokumentation, auch des Lebensraumes. Bei ausnahmsweiser Einzeltierentnahme sollten nur Männchen am Ende der Flugzeit entnommen werden, und auch nur dann, wenn die Population über mehrere Jahre konstant geblieben ist.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

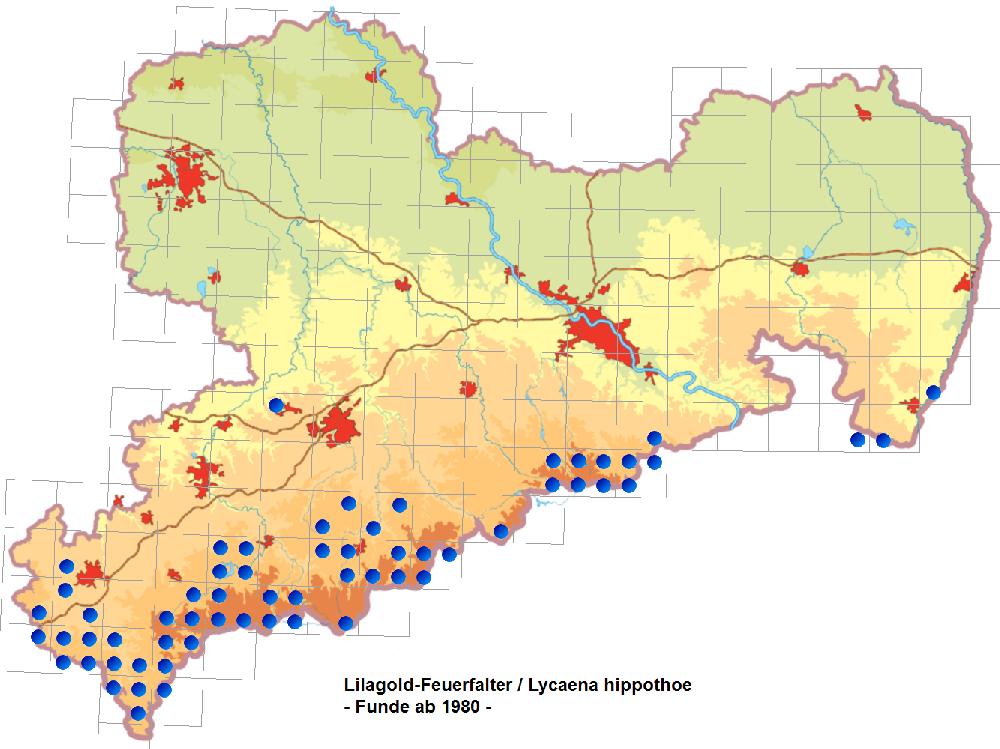

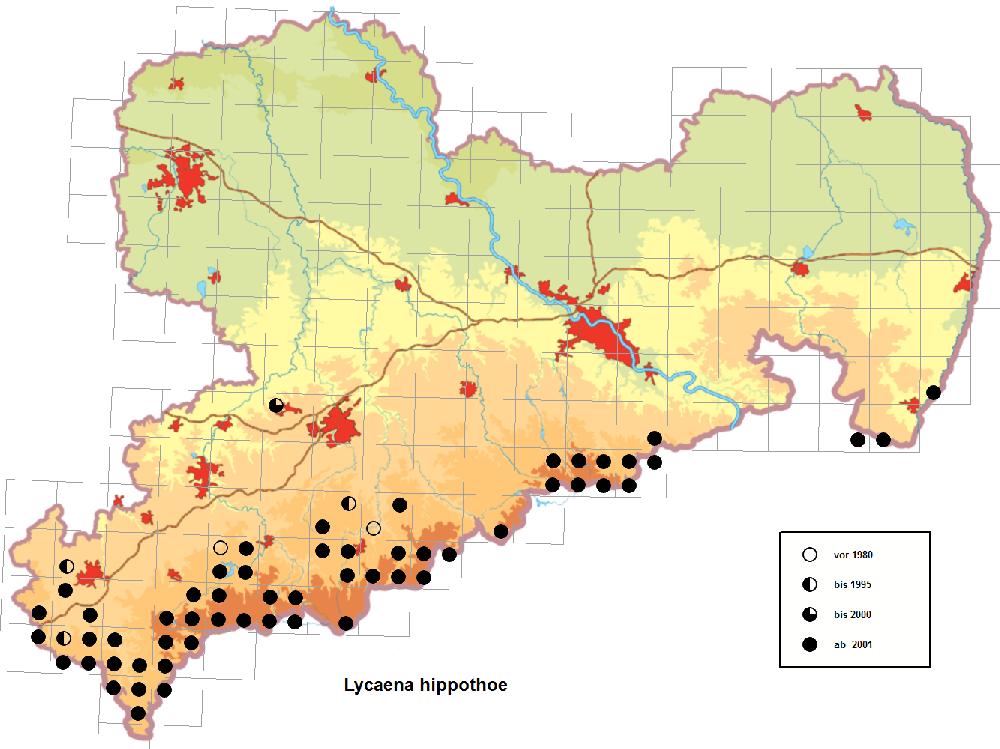

Die Art mit unterschiedlicher Affinität zur Bodenfeuchte kommt auch in Sachsen in verschiedenen Lebensräumen vor. Die Flachlandpopulationen sind ausgestorben; die Art fliegt nur noch im Erzgebirge und im Vogtland in der montanen und submontanen Stufe. Im Zittauer Gebirge wurde sie 2007 wieder gefunden.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

starke Abnahme

Verbreitungskarte

Bestand

Im montanen Bereich sind die meisten Flugplätze noch gut besetzt, dennoch kommt es immer wieder zum Erlöschen einzelner Vorkommen. Es ist anzunehmen, dass auch diese Art in Metapopulationen lebt, wo Aussterbe- und Wiederbesiedlungsereignisse zur Normalität gehören. Offenbar waren bei den planaren und collinen Populationen diese Strukturen nicht mehr gesichert, weil die Lebensräume zu trocken wurden.

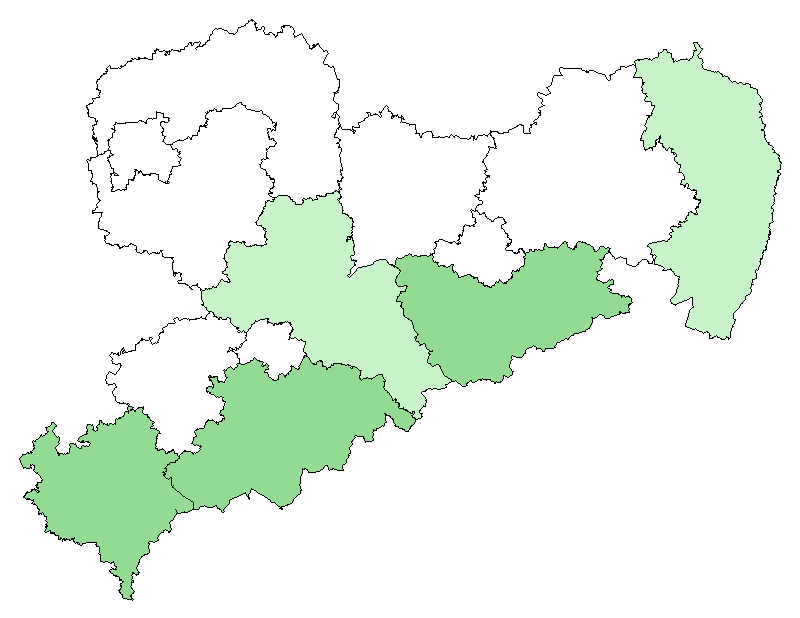

Regionales Vorkommen

- MS=Mittelsachsen: Nachweis ab 2000

- NWS=Nordwestsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 2000

- SWS=Südwestsachsen: Nachweis ab 2000

Verbreitung und Einbürgerung

Lycaena hippothoe kommt hauptsächlich noch in den höhergelegenen Gebieten Sachsens vor und besiedelt dort wechselfeuchte Borstgrasrasen, sauerampferreiche, gebüschumrahmte Feuchtwiesen in unterschiedlicher Hanglage. Die Flächen mit dieser Spezifität wurden in der Vergangenheit in niedriger gelegenen Gebieten in die landwirtschaftliche Intensivnutzung eingegliedert, so dass der Art dort kein geeigneter Lebensraum mehr zur Verfügung steht.

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art ist einbrütig, der Falter fliegt normalerweise im Juni/Juli. Vereinzelt treten sehr zeitig Falter auf (Ende Mai), auch späte Meldungen bis Mitte August sind bekannt geworden.

Lebensraum

Lycaena hippothoe ist ein Monobiotopbewohner, der unterschiedliche Feuchtbiotope besiedelt. Das können naturnahe, feuchte, sauerampferreiche wald- bzw. gebüschumrahmte oder waldnahe Sumpf-, Moor-, Tal- und Hangwiesen oder auch wechselfeuchte Borstgrasrasen sein. Die Art ist ein steter Blütenbesucher, bisher wurden in Sachsen folgend Nektarpflanzen festgestellt: Arnica montana, Campanula patula, Centaurea pseudophrygia, Cirsium helenioides, Cirsium palustre, Crepis mollis, Crepis paludosa, Hieracium aurantiacum, Leucanthemum vulgare, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Myosotis nemorosa, Potentilla erecta, Polygonum bistorta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Ranunculus flammula, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Vicia cracca.

Larval- und Reproduktionshabitate sind in Sachsen wechselfeuchte bis feuchte Ausbildungen extensiv genutzter Frischwiesen und –weiden (Arrhenatheretalia elatioris) hauptsächlich (aktuell ausschließlich) im Gebirge sowie wechselfeuchte und frische Bortsgraswiesen (Violion caninae).

Hinsichtlich der Einordnung des Lebensraumes in naturschutzrechtlich geschützte Biotop- und Lebensraumtypen siedeln die sächsischen Populationen im Bereich von extensiv genutzten, feuchten Grünländern und von Bergwiesen und Borstgrasrasen.

Eine Bindung der Art besteht zu den FFH-LRT 6230 (Artenreiche Borstgrasrasen), 6510 (Flachland-Mähwiesen) und 6520 (Berg-Mähwiesen).

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Fortpflanzungsstätte: Reproduktionshabitat mit nektarspendenden Pflanzenbeständen im Umkreis von 500 m.

Ruhestätte: -

Lokale Population: Betrachtungsmaßstab deutlich unterhalb der Landkreisebene. Es handelt sich in der Regel um das Vorkommensgebiet der ziemlich standorttreuen Falter.

Habitatkomplexe

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

Habitatkomplexe Reproduktion

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft, Feuchthabitate

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Die Art hatte früher eine größere Verbreitung. Über einen längeren Zeitraum sind die Vorkommensgebiete im Flach- und Hügelland aufgegeben worden. Insbesondere die großräumigen Meliorationsmaßnahmen zur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen haben zur Einengung des Lebensraumes geführt. Genaue Vorgänge, die zum Verlust der Flugplätze der Flach- und Hügellandpopulationen geführt haben, sind heute nicht mehr nachvollziehbar.

Es sind Untersuchungen über mögliche Metapopulationen in geeigneten Fluggebieten der Gebirgsregionen zu beginnen, da gegenwärtig hierfür noch geeignete Standorte gefunden werden können. Die Falter werden zwar als ortstreu charakterisiert, konkrete Angaben über die Größe von überwindbaren Flächen oder Strecken bzw. deren Strukturen zum Indiviuenaustausch liegen nicht vor.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Die Lebensräume der Populationen benötigen in der Regel wenig Pflege, es ist nur zu verhindern, dass sie sich durch Sukzession oder starke Verfilzung (jahrelange ungepflegte Brache) stark verändern.

Der Blütenreichtum der Habitate oder angrenzender Wiesen ist zu erhalten, die Falter sind stete Blütenbesucher.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Hauptgefährdungen sind

- Aufgabe der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen

- Nutzungsintensivierung durch Eintrag von Nährstoffen und Agrochemikalien in die Lebensräume

- falsche Biotoppflege, indem zum Beispiel zur Hauptflugzeit der Falter die blütenreichen Flächen gemäht werden

- Beschattung, Aufforstung

- Fragmentierung und Isolation von Lebensräumen

Sonstiges

Literatur

Literatur SN

NICK, A. (2006): Larvalhabitate der Feuerfalter Lycaena hippothoe und L. alciphron auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Nordost-Brandenburg. - Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 68 (3/4): 123-134.

RECTOR, F. (1958): Chrysophanus hippothoe L. (Lep. Rhopal.). - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 105-106.

REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden. 32 Seiten.

SCHINTLMEISTER, A. & RÄMISCH, F. (1989): Veränderungen in der Tagfalterfauna der Dresdner Gegend (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiidae). - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 10: 33-64.

THOß, S. (2007): 4.06 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) Lilagold-Feuerfalter. - In: Klausnitzer, B. & Reinhardt, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: Tagfalter von Sachsen - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 207-211.

Literatur außerhalb Sachsens

BENEŠ, J., KONVIČKA, M., DVOŘÁK, J., FRIC, Z., HAVELDA, Z., PAVLÍČKO, A., VRABEC, V. & WEIDENHÖFER, Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. 2 Bände. Prag.

EBERT, G. & RENNWALD, E. (1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 2: Tagfalter II. - Ulmer, Stuttgart. 535 S.

KUDRNA, O., HARPKE, A., LUX, C., PENNERSDORFER, J., SCHWEIGER, O., SETTELE, J. & WIEMERS, M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. - Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V. Halle (Hrsg.), 576 S.

REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands (Stand Dezember 2008 – geringfügig ergänzt Dezember 2010). In: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere, Teil 1. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194.

SETTELE, J., FELDMANN, R. & REINHARDT, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer.

SETTELE, J., STEINER, R., REINHARDT, R., FELDMANN, R. & HERMANN, G. (2008): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer; 2. Auflage

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 25.10.2013

Bearbeiter: Rolf Reinhardt, Steffen Pollrich

Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de

Informationen zur Artengruppe für Sachsen:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23457.htm