Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Mittelgroßer Tagfalter mit etwa 20 mm langen Vorderflügeln. Flügelmuster entspricht der für Scheckenfalter typischen Zeichnung: Auf braunem Grund schwarze Flecke, die sich mehr oder weniger zu Bändern vereinen, die Adern sind mehr oder weniger breit bestäubt.

Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Melitaea-Arten: Im Hinterflügel tragen die Zellen der Diskalbinde sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite einen zentral gelegenen, deutlichen schwarzen Punkt. Achtung, auch der Abbiss-Scheckenfalter Euphydryas aurinia weist im Hinterflügel eine Punktreihe in der Diskalbinde auf, aber das Flügelmuster ist deutlich verschieden und bei E. aurinia von braunroter Grundfarbe.

Die Weibchen sind meist größer als die Männchen und von hellerer brauner Färbung.

Die schwarzglänzenden Raupen haben eine rote Kopfkapsel (bei E. aurinia ist diese blau).

Biologie und Ökologie

Der Wegerich-Scheckenfalter besiedelt ein breites Spektrum an Lebensräumen. Es reicht vom nährstoffarmen Trockenrasen bis zu den Rändern von Moorkomplexen, es sind stets offene (unter Umständen von Wald umgebene) magere Habitate.

Der Falter selbst hat einen hohen Nektarbedarf und ist auf das Vorhandensein blütenreicher Standorte angewiesen.

Die Eier werden dicht nebeneinander als Eispiegel an die Blattunterseiten der Raupennahrungspflanzen gelegt. In Sachsen ist als Raupennahrung bisher nur Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) festgestellt worden.

Bevorzugte Eiablagestellen sind sehr magere Flächen oder Ränder von Störstellen, z. B. von Wildschweinen umgewühlte Vegetation.

Die Raupen leben gesellig in einem Gespinst an der Nahrungspflanze, zum Fressen verlassen sie dieses und kehren danach zurück. Vor der Überwinterung der halberwachsenen Raupen wird ein sog. Überwinterungsgespinst tief in der Vegetation – es muss nicht die Nahrungspflanze sein – angelegt. Dieses Gespinst ist viel kleiner und dichter als die Fressgespinste.

Es überwintert die halberwachsene Raupe, die dann vereinzelt lebt. In frostfreien Perioden fressen die Raupen auch schon unter der Schneedecke, dabei können auch andere Nahrungspflanzen z. B. Ehrenpreis-Arten befressen werden. Verpuppung als Stürzpuppe (mit Kopf nach unten) in der Vegetation. Die Entwicklung zum Falter und dessen Flugzeit hängt im Wesentlichen vom Witterungsverlauf im Frühjahr ab.

In intakten Habitaten tritt die Art meist häufig in Erscheinung, es kann aber durch hohen Parasitendruck auch vorübergehend, bis über mehrere Jahre hin, zu geringen Populationsdichten kommen (auch unter die Richtgröße von 64 Falter je ha). Bezüglich des Flächenanspruchs für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren wird für die Art eine Flächengröße von 16 ha angenommen.

Überregionale Verbreitung

Die Gesamtverbreitung der Art erstreckt sich von Nordafrika (z. B. Atlas-Gebirge in Marokko) und Nordspanien über Europa (fehlt den Britischen Inseln und großen Teilen Fennoskandiens), Türkei, Libanon, Russland, Nord-Kasachstan bis in die Mongolei.

Europa: Nordportugal und Nordspanien, Frankreich bis zu den Kanalinseln, Isle of Wight, Süd-Fennoskandien, Mittel-, Ost- und Südeuropa (fehlt auf Sardinien und Korsika), einschließlich Griechenland und europäischer Teil der Türkei. Verbreitungskarte: KUDRNA et al. (2011): 313.

In Deutschland aus allen Bundesländern (außer Berlin) aktuell gemeldet.

In Mitteleuropa in allen Höhenstufen (bis 2000 m ü. NN), in Sachsen bis ca. 520 m ü. NN vorkommend (aktuell im böhmischen Teil des Erzgebirges bei Vejprty in ca. 750 m Höhe).

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Der Falter kann in besetzten Lebensräumen am einfachsten bei der Nektaraufnahme nachgewiesen werden.

Bei dicht besiedelten Vorkommen ist an den magersten und offenen Stellen auch die Suche der Eispiegel an Spitz-Wegerich erfolgreich. An den gleichen Stellen kann man die Raupengespinste der gesellig lebenden Raupen finden. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze sind die nunmehr vereinzelt lebenden Raupen beim Sonnen in der Vegetation zu finden (schwarze Raupen hell gesprenkelte Seitenlinien, rötlich brauner Kopf).

Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen bzw. Befahren der Wege im NSG.

Nachweis: Falter; Fotodokumentation, auch vom Lebensraum. Einzeltierentnahme ist bei hohen Populationsdichten vertretbar.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Bei den Flachlandpopulationen der Oberlausitz ist die Möglichkeit zur Vernetzung benachbarter Populationen beizubehalten bzw. auszubauen/zu schaffen. Wahrscheinlich haben sich stabile Metapopulationen etabliert. Bei der Population im Bergland besteht Bedarf zur Dokumentation im böhmischen Teil von Erzgebirge/Vogtland, um Aussagen über die Vernetzung zu treffen.

Die letzte verbliebene Population im Vogtland lebt auf einer kleinen, von der Größe her suboptimalen Fläche. Das Aussterberisiko dieser letzten Mittelgebirgspopulation war sehr hoch, daher wurden aus dieser sehr starken Population im Jahre 2000 einige Gespinste entnommen und in einen geeigneten Lebensraum umgesetzt. Die Population hatte sich in den Folgejahren stabilisiert.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

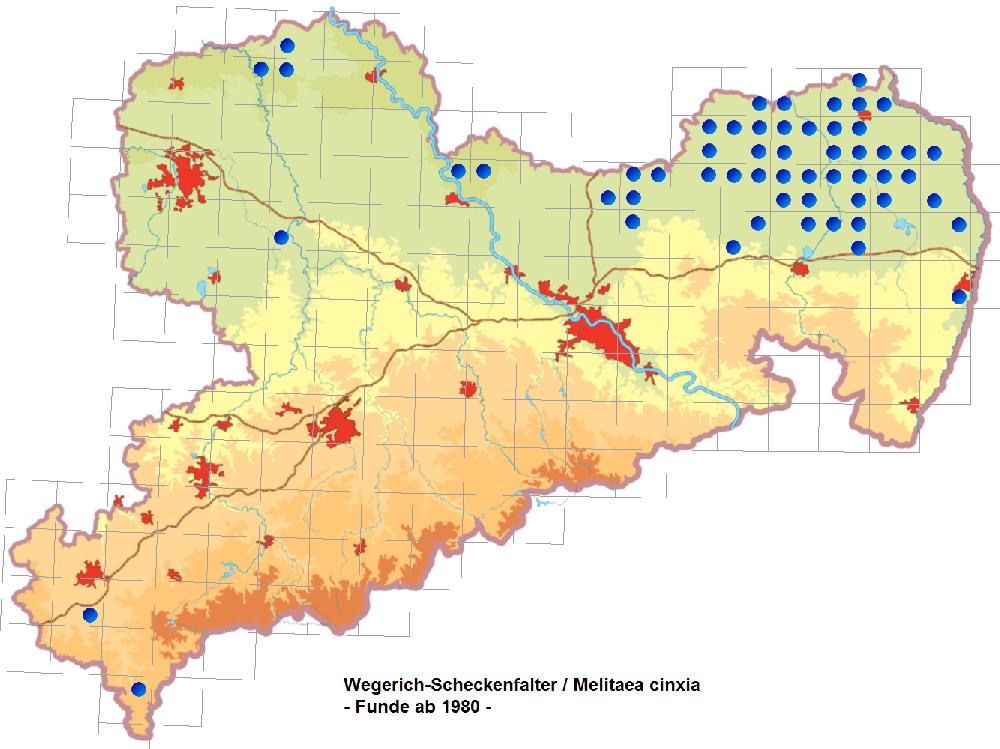

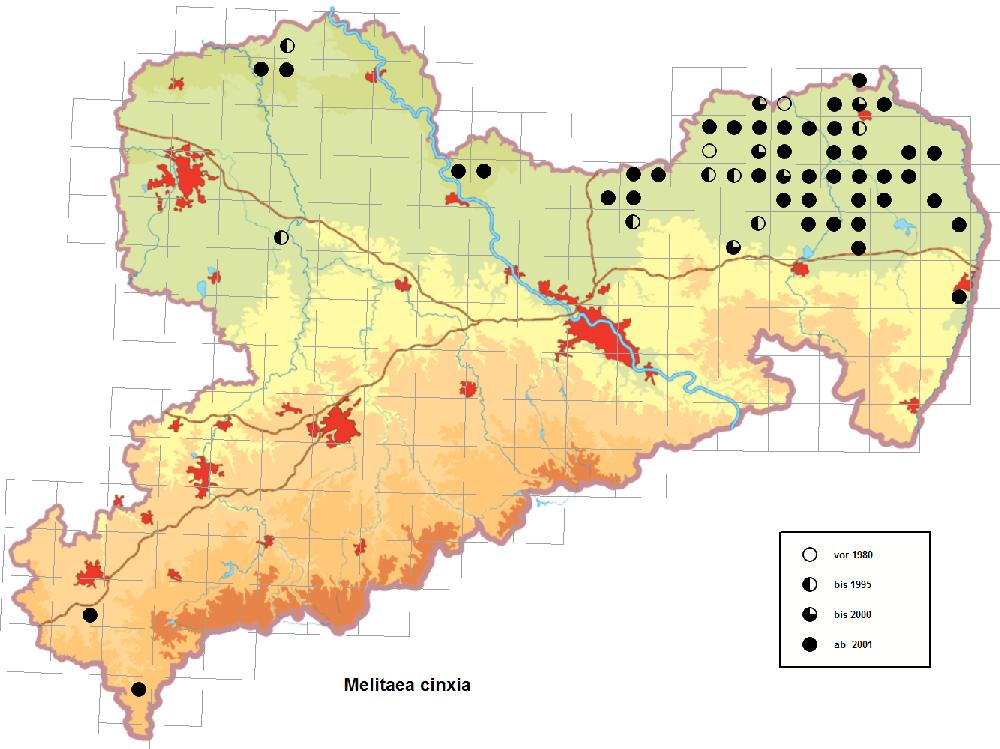

Verbreitungskarte

Bestand

Auf den Flugplätzen der Oberlausitz ist der Bestand stabil.

Im Oberen Vogtland und dem Umsetzungsgebiet auf MTB 5538 sind offenbar in den letzten Jahren keine Kontrollen erfolgt. Die Plätze waren 2005 bzw. 2007 gut besetzt.

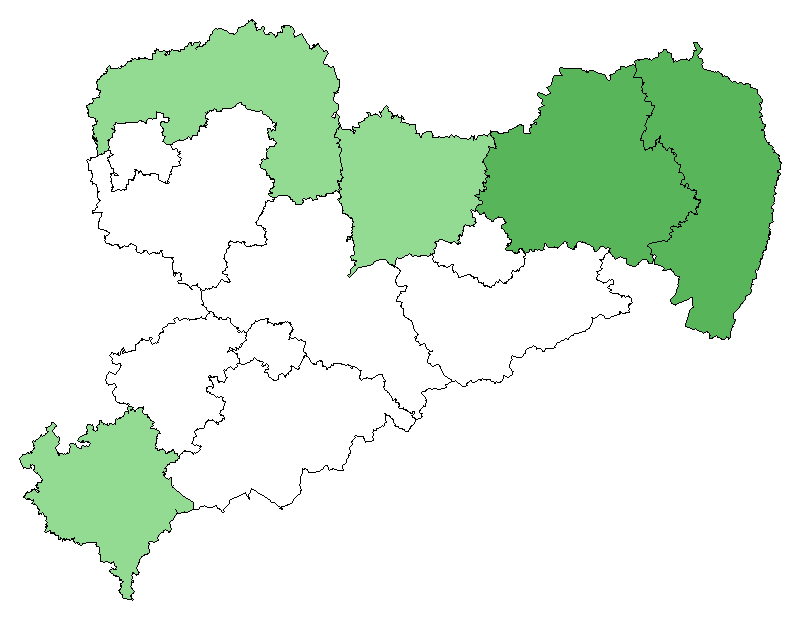

Regionales Vorkommen

- MS=Mittelsachsen: Nachweis ab 2000

- NWS=Nordwestsachsen: Nachweis ab 2000

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 2000

- SWS=Südwestsachsen: Nachweis ab 2000

Verbreitung und Einbürgerung

Melitaea cinxia kommt hauptsächlich in den Gebieten der Oberlausitz mit mageren bis sehr mageren Sandböden vor. Weiterhin sind Populationen in den Heidegebieten der Naturräume Königsbrück-Ruhlander Heiden, Düben-Dahlener Heide und Elbe-Elster-Niederung etabliert.

Die vogtländischen Populationen sind stark geschrumpft, von der einzig verbliebenen wurden 2000 einige Gespinste entnommen und in geeigneten Lebensräumen auf MTB 5538 ausgesetzt. Im Kontrollzeitraum hat sich der Bestand gefestigt.

Die früher existenten Moorpopulationen der Mittelgebirge auf den Hermannsdorfer Wiesen und den Mooren des Westerzgebirges wurden 1948 bzw. 1979 letztmalig belegt.

Vorkommenskarte

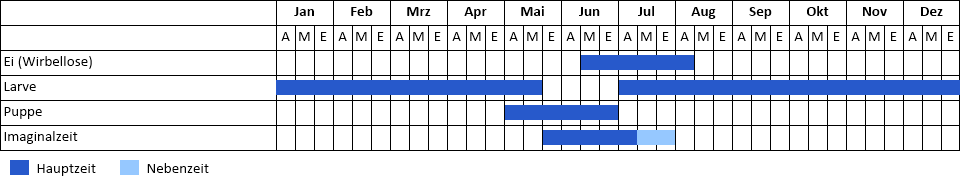

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art ist einbrütig, der Falter fliegt Ende Mai bis Anfang Juli. Vereinzelt sehr späte Meldungen bis Ende Juli (bei der Zucht noch im August) könnten auf die potenziell vorhandene Mehrbrütigkeit hinweisen (in Südeuropa ziemlich regelmäßig).

Lebensraum

Melitaea cinxia ist ein Monobiotopbewohner verschiedener Komplexe des mageren Offenlandes.

Die Flachlandpopulationen leben im locker verbuschten, mageren, sandigen Offenland, auf lichten Waldwegen und Waldlichtungen.

Die Population im Vogtland lebt auf einem offenen, frischen bis trockenen, südwestexponierten Hang im Bereich eines Bachtälchens mit der Vegetation einer submontanen Frischwiese magerer Ausprägung. Kleinflächig eingestreut sind Reste mit Anklängen zu Borstgrasrasen und Schafschwingel-Trockenrasen. Vegetationsarme Störflächen und Säume sind vorhanden.

Populationen auf Hochmooren sind ausgestorben.

Bisher wurden als Nektarsaugpflanzen in Sachsen beobachtet: Ajuga genevensis, Bellis perennis, Centaurea cyanus, Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Galium uliginosum, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Padus serotina, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Rubus fruticosus agg., Taraxacum officinale, Tragopogon dubius, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Viola tricolor.

Larval- und Reproduktionshabitat sind sehr magere Stellen mit spärlicher Vegetation, am Rande von Säumen und Störstellen (Vogtland) bzw. magere Sandrasen (Oberlausitz). Eine gute Besonnung (keine hohen Gräser) ist für die Entwicklungshabitate optimal. Pflanzensoziologisch lassen sich die gegenwärtig bekannten Reproduktionshabitate im Vogtland einer sehr mageren Ausbildung der Submontanen Goldhaferwiese (Poa pratensis-Trisetum flavescens-Gesellschaft) zuordnen und die der Oberlausitz den Silbergras- sowie Grasnelken-Sandmagerrasen (Corynephorion canescentis, Armerion elongatae) sowie sehr mageren und niedrigwüchsigen Ausbildungen der Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris).

Hinsichtlich der Einordnung des Lebensraumes in naturschutzrechtlich geschützte Biotop- und Lebensraumtypen siedeln die sächsischen Populationen im Bereich extensiv genutzten, mageren Grünländern frischer Standorte bzw. von Bergwiesen sowie der Trocken- und Halbtrockenrasen.

Typisch für die Vorkommensorte sind besonnte niedrigwüchsiger Offenländer mit Säumen und Störstellen.

Eine Bindung der lokalen Populationen der Art besteht zu den FFH-LRT 6510 (Flachlandmähwiesen), 2330 (Binnendünen mit offenen Grasflächen).

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Fortpflanzungsstätte: Reproduktionshabitat sind sehr magere offene Grünlander oder Silbergrasfluren mit nektarspendenden Pflanzenbeständen im Umkreis von 500 m.

Ruhestätte: Falter sitzen auf Blüten oder in der Vegetation, bei schlechtem Wetter verkriechen sie in der Vegetation.

Lokale Population: Betrachtungsmaßstab unterhalb Landkreisebene. Es handelt sich in der Regel um das Vorkommensgebiet (Magerwiese, Trockenrasen) der standorttreuen Falter.

Habitatkomplexe

Habitatkomplexe Reproduktion

Ökologische Charakterisierung

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Untersuchungen zum Individuenaustausch möglicher benachbarter Flugplätze sowie Effizienzkontrollen der Pflegemaßnahmen sind bei der vogtländischen und deren Satellitenpopulation erforderlich.

Untersuchungen zu den Präimaginalstadien: Feststellen des Überwinterungsstadiums der Raupen, mögliche Verpuppung schon im Sommer zur möglichen Interpretation der Mehrbrütigkeit.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Die Lebensräume der Populationen in der Oberlausitz und in den Heidegebieten Nordsachsens bedürfen keiner Pflege. Ein Monitoring sollte prüfen, ob durch eine zu schnelle Sukzession in den Habitaten ein zusätzlicher Pflegebedarf (z. B. Entbuschung) besteht.

Bei den Populationen im Vogtland sind die in Pflegerichtlinien dargelegten Maßnahmen strikt einzuhalten, besonders Einhaltung der Zeiträume und der einzusetzenden Technik.

Der Blütenreichtum der Habitate oder angrenzender Wiesen ist zu erhalten, die Falter sind stete Blütenbesucher.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Hauptgefährdungen sind

- Aufgabe der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen und anschließende Sukzession

- Nutzungsintensivierung durch Eintrag von Nährstoffen und Agrochemikalien in die Lebensräume

- Veränderte Mähtechnik, die die Raupengespinste zerstört

- falsche Biotoppflege, indem zum Beispiel zur Hauptflugzeit der Falter die blütenreichen Flächen gemäht werden.

- Beschattung durch Aufforstungen

- Flächenverbrauch durch Braunkohleabbau

Sonstiges

Literatur

Literatur SN

FINDEIS, T. & SCHWARZ, S.-K. (2000): Naturschutzfachliche Untersuchungen, Entwicklungsvorschläge und Beratungen am Beispiel des geplanten Naturschutzgebietes Raunerbachtal im Vogtlandkreis. - Naturschutzarbeit in Sachsen 42: 55-66.

REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden. 32 Seiten.

REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6 - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 296-300.

SCHINTLMEISTER, A. & RÄMISCH, F. (1989): Veränderungen in der Tagfalterfauna der Dresdner Gegend (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiidae). - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 10: 33-64.

SOBCZYK, T. (1998): Zur Entomofauna einer Gastrasse in der Knappenroder Heide südöstlich von Hoyerswerda. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 43: 11-12.

STEGNER, J. (1994): Naturschutzgroßprojekt „Presseler Heidewald- und Moorgebiet.“ – Naturschutzarbeit in Sachsen 36: 47-56.

WALTER, S. (1998): Vorkommen des Wegerich-Scheckenfalters (Melitaea cinxia L.) bei Raun (Vogtl.). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 42: 4-5.

WALTER, S. (2000): Verbreitungsanalyse von Tagfaltern des mageren Offenlandes [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 52: 3-12.

Literatur außerhalb Sachsens

BENEŠ, J., KONVIČKA, M., DVOŘÁK, J., FRIC, Z., HAVELDA, Z., PAVLÍČKO, A., VRABEC, V. & WEIDENHÖFER, Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. 2 Bände. Prag.

EBERT, G. & RENNWALD, E. (1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 1: Tagfalter 1. - Ulmer, Stuttgart. 552 S.

HANSKI, I., KUUSSAARI, M. & NIEMINEN, M. (1994): Metapopulation structure and migration in the butterfly Melitaea cinxia. - Ecology, Washington 75(3): 747-762.

HANSKI, I., PAKKALA, T., KUUSSAARI, M. & GUANGCHUN, L. (1995): Metapopulation persistance of an endangered butterfly in a fragmented landscape. - Oikos 72: 21-28.

KUUSSAARI, M., NIEMINEN, M., PYRY, J. & HANSKI, I. (1995): Life history and distribution of the Glanville fritillary Melitaea cinxia (Nymphalidae) in Finland - Baptria, Tampera 20: 167-180.

NIEPRASCHK, F. (2006): Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde in der nordwestlichen Niederlausitz. - Biologische Studien Luckau 35: 80-82.

REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands (Stand Dezember 2008 – geringfügig ergänzt Dezember 2010). In: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere, Teil 1. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194.

WAHLBERG, N. (1995): The reproductive biology of the Glanville fritillary (Melitaea cinxia) - Baptria, Tampera 20: 181-188.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 25.10.2013

Bearbeiter: Rolf Reinhardt, Steffen Pollrich

Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de

Informationen zur Artengruppe für Sachsen:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23457.htm