Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- eine der kleinsten europäischen Fledermausarten

- Rückenfell dunkel- oder rotbraun, Unterseite gelbbraun, Gesichtspartien dunkel, Ohren klein und abgerundet

- Flügelspannweite 18 – 24 cm

- Gewicht 3 – 7 g

- Unterarmlänge 28 – 34,5 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten an Gebäuden, Einzeltiere auch hinter der Rinde von Bäumen, die Quartiere werden häufig gewechselt

- Winterquartiere in Gebäuden, unterirdischen Kellern, Felsspalten

- Wochenstubengesellschaften bestehen meist aus 50 – 150 Weibchen

- im Rahmen der Quartiererkundung gelegentlich Einflug größerer Gruppen, die überwiegend aus jungen Zwergfledermäusen bestehen, in Wohnräume (Invasionen), wobei bereits gelandete Tiere durch Soziallaute weitere Artgenossen anlocken

- schneller wendiger Flug, oft entlang linearer Landschaftsstrukturen, bedingt strukturgebunden

- breites Nahrungsspektrum an Fluginsekten mit hohem Anteil an Zweiflüglern

- Jagdgebiete sind maximal 2 Kilometer vom Tagesquartier entfernt

- saisonale Wanderungen sind möglich, jedoch überwintern die meisten Tiere in der Nähe der Sommerquartiere bei einer Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartieren von weniger als 20 bis 100 km

Überregionale Verbreitung

- in ganz Europa verbreitet, nördlich bis zum 56. Breitengrad sowie vom Mittelmeerraum bis zum Mittleren Osten

Erhaltungszustand

günstig

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

- Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni, Parallelzählungen bei bekannten Quartierkomplexen

- Quartiersuche durch Gebäudekontrollen und durch Beobachtungen von Einflügen in der Morgendämmerung

Jagdgebiete und Flugwege:

- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen zeitgedehnt oder in Echtzeit für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

-Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni, Parallelzählungen bei bekannten Quartierkomplexen

- Quartiersuche durch Gebäudekontrollen und durch Beobachtungen von Einflügen in der Morgendämmerung

Jagdgebiete und Flugwege:

- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

- Daten ungenügend

- starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- Abnahme, Ausmaß unbekannt

- Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt

Bestand

- - mehr als 100 bekannte Wochenstubenkolonien mit meist 20 – 200 Weibchen

- wenige bekannte Winterquartiere, in denen in der Regel einzelne Tiere überwintern

- aktuelle Nachweise auf 255 MTBQ

- mehr als 100 bekannte Wochenstubenkolonien mit meist 20 – 200 Weibchen

- wenige bekannte Winterquartiere, in denen in der Regel einzelne Tiere überwintern

- aktuelle Nachweise auf 255 MTBQ

Verbreitung und Einbürgerung

- - in Sachsen weit verbreitet und in allen Naturräumen mit Ausnahme der höheren Berglagen anzutreffen

- Wochenstubennachweise vor allem im Tief- und Hügelland

- als Überwinterungsgebiet ist besonders die an Felsspalten reiche Sächsische Schweiz von Bedeutung

- in Sachsen weit verbreitet und in allen Naturräumen mit Ausnahme der höheren Berglagen anzutreffen

- Wochenstubennachweise vor allem im Tief- und Hügelland

- als Überwinterungsgebiet ist besonders die an Felsspalten reiche Sächsische Schweiz von Bedeutung

Vorkommenskarte

Phänologie

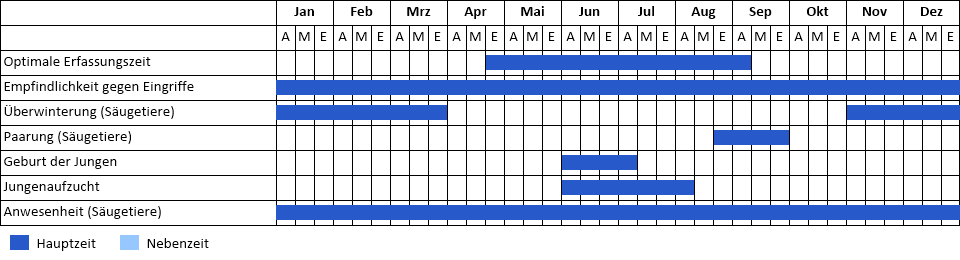

Phänogramm

Lebensraum

- sehr breites Lebensraumspektrum, sowohl in Nadel-, Misch- und Laubwäldern als auch in dörflichen Siedlungen und innerhalb von Städten, Jagd oft an gewässernahen Gehölzbeständen

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten in und an Gebäuden (Mauerspalten, Fassadenverkleidungen), häufig in Dehnungsfugen von Plattenbauten

- Winterquartiere ober- und unterirdisch in Gebäuden sowie in Felsspalten

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Gebäuden

- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden, unterirdischen Bauwerken, Baumquartieren und Fledermauskästen

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers

Habitatkomplexe

- Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope

- Fließgewässer, Quellen

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Grünland, Grünanlagen

- Höhlen, Bergwerksanlagen

- Ruderalfluren, Brachen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

Management

- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

Gefährdungen

- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- Betrieb von Windenergieanlagen in der Nähe von Wald- und Gehölzbeständen

Sonstiges

Literatur

Meinig, H. & P. Boye (2004): Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). - In: Petersen, B., G. Ellwanger, R. Bless, P. Boye, E. Schröder & A. Ssymank: Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2 Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 / Bd. 2: S. 570-575.

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,

Schmidt, C. (2007): Summer Distribution of Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus and P. nathusii in the Oberlausitz Mountains and the Oberlausitz Pond landscape area - preliminary results. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 15: 37-42.

Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.

Simon, M., Hüttenbügel, S. & J. Smit-Viergutz (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens "Schaffung eines Quartierverbundes für Gebäude bewohnende Fledermausarten durch Sicherung und Ergänzung des bestehenden Quartierangebots in und an Gebäuden". - Schriftenr. Landschaftspfl. Naturschutz 76: 1-275.

Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010

Ch. Schmidt

; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel