Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

- in den 1990-er Jahren anhand von genetischen Merkmalen sowie von Echoortungsrufen (bei 55 kHz im Gegensatz zur tiefer rufenden Zwergfledermaus) beschrieben

Kennzeichen

- eine der kleinsten mitteleuropäischen Fledermausarten

- Rückenfell sandbraun, Unterseite hellbraun, helle abgerundete Ohren

- Flügelspannweite 18 – 24 cm

- Gewicht 4 – 7 g

- Unterarmlänge 27,7 – 32,3 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstubenquartiere in Spalten in und an Gebäuden sowie in Baumhöhlen

- Wochenstubenkolonien können bis 1.000 adulte Weibchen umfassen

- Paarungsquartiere in Baumhöhlen, Fledermauskästen und Gebäuden

- Winterquartiere oberirdisch in Gebäuden und Baumhöhlen

- Jagdgebiete vor allem an Gewässerrändern

- Beutetiere sind vor allem Zweiflügler, Hautflügler und Netzflügler

- mittlere Entfernung zwischen Jagdgebiet und Tagesquartier 1,7 km

- bisher wenige Markierungsergebnisse, möglicherweise saisonaler Langstreckenzug zwischen Sommer- und Winterquartier

Überregionale Verbreitung

- ganz Europa vom Mittelmeerraum bis etwa zum 63. Breitengrad, ostwärts wahrscheinlich bis nach Nordasien

- in Deutschland weit verbreitet, Nachweise liegen aus den meisten Bundesländern vor

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

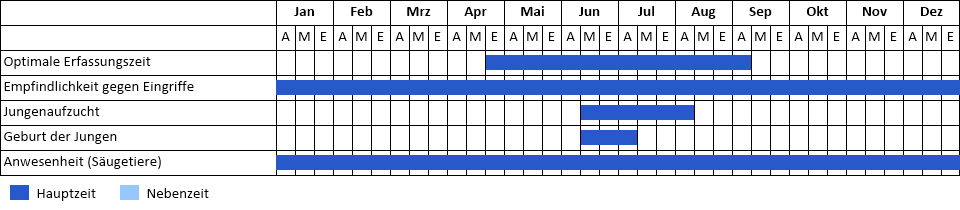

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- ggfs. Kastenkontrollen

Jagdgebiete und Flugwege:

- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)

- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- zusätzlich Telemetrie zur Suche nach Quartieren und Untersuchung der Raumnutzung

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

- Daten ungenügend

- mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Bestand

- 10 bekannte Wochenstubenkolonien umfassen 20 – 231 Alt- und Jungtiere

- 1 bekanntes Winterquartier in der Sächsischen Schweiz

- aktuelle Nachweise auf 39 MTBQ

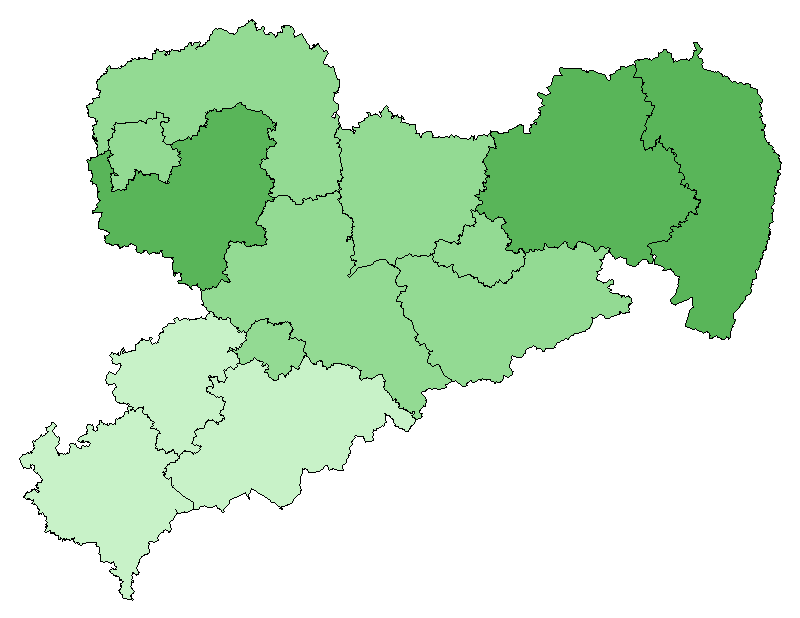

Verbreitung und Einbürgerung

- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet

- Vorkommen in allen Naturräumen, der Schwerpunkt liegt jedoch im Tiefland

- Wochenstubennachweise in Nordwestsachsen, in der Großenhainer Pflege, im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet sowie im Westlausitzer Hügel- und Bergland

- Winternachweise bisher nur in der Sächsischen Schweiz

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- gewässer- und waldreiche Gebiete, von Laub- oder Kiefernwäldern umgebene Teichgruppen, Flussauen mit Auwaldresten, Flusstäler mit angrenzenden Hangwäldern

- Wochenstubenquartiere in Spalten an Gebäuden (Fassaden und Schornsteinverkleidungen, Sims- und Rolladenkästen, Schindeldach)

- Paarungsquartiere in Fledermauskästen und hinter loser Borke

- bisher nur ein bekanntes Winterquartier in einer Felsspalte der Sächsischen Schweiz

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gebäude, Siedlungen

- Wälder

Management

- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung bzw. Renaturierung natürlicher Au- und Bruchwälder

- Erhaltung und Förderung höhlenreicher Altbaumbestände mit mindestens 10 Höhlenbäumen pro ha

Gefährdungen

- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung

- Betrieb von Windenergieanlagen in der Nähe von Wald- und Gehölzbeständen

Sonstiges

Literatur

Barlow, K.E. (1997): The diets of two phonic types of the bat Pipistrellus pipistrellus in Britain. – J. Zool. Lond. 243: 597 – 609.

Barlow, K.E. & G. Jones (1997): Differences in songflight calls and social calls between two phonic types of the vespertilionid bat Pipistrellus pipistrellus. – J. Zool. Lond. 241: 315 – 324.

Barlow, K.E. & G. Jones (1997): Roosts, echolocation calls and wing morphology of two phonic types of Pipistrellus pipistrellus. – Z. Säugetierkunde 64: 257 – 268.

Barrett, E.M., M.W. Bruford, T.M. Burland, G. Jones, P.A. Racey & R.K. Wayne (1995): Characterization of mitochondrial DNA variability within the microchiropteran genus Pipistrellus: approches and application. – Symp. Zool. Soc. Lond. 67: 377 – 386.

Barrett, E.M., R. Deaville, T.M. Burland, M.W. Bruford, G. Jones, P.A. Racey & R.K. Wayne (1997): DNA answers the call of pipistrelle bat species. – Nature 387: 138 – 139.

Bartonička T. & Z. Řehák (2004): Flight activity and habitat use of Pipistrellus pygmaeus in a floodplain forest. - Mammalia 68 (4): 365-375.

Dolch, D. & J. Teubner (2004): Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) in Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 13 (1): 27 – 31.

Davidson-Watt, I. & G. Jones (2006): Differences in foraging behaviour between Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) and Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825). - Journal of Zoology, London 268: 55-62.

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.

Oakeley, S.F. & G. Jones (1998): Habitat around maternity roosts of the 55 kHz phonic type of pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus). – J. Zool. Lond. 245: 222 – 228.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,

Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Zöphel, U., T. Ziegler, A. Feiler & S. Pocha (2002): Erste Nachweise der Mückenfledermaus, Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825), für Sachsen (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae). – Faunist. Abh. Mus. Tierk. Dresden 22, 26: 411 – 422.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010

Ch. Schmidt

; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel