Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Das Flussneunauge ist aalförmig lang gestreckt, daumenstark und kann bis ca. 50 cm Gesamtlänge (im Durchschnitt 30 bis 40 cm) erreichen. Seitlich betrachtet sind neben den sieben Kiemenöffnungen ein Auge sowie eine Nasenöffnung (daraus abgeleitet der Name - Neunauge) sichtbar. Zwischen den beiden Teilen der Rückenflosse befindet sich kein Zwischenraum. Die Körperfärbung ist graubraun und der Bauch ist etwas heller. Artcharakteristisch ist die Bezahnung des Saugmundes. An den Enden der vergleichweise breiten Supraoralplatte befindet sich je ein spitzer Zahn. Die übrigen, ebenfalls spitzen Saugmundzähne sind lateral in drei Gruppen zu zwei bis drei Zähnen sowie oberhalb des Saugmundes einzeln angeordnet.

Biologie und Ökologie

Die Nahrung der adulten, in den Küstenregionen der Meere lebenden Flussneunaugen besteht hauptsächlich aus Wirbeltierfleisch und -blut. Seine Hauptopfer sind Heringe und Dorsche.

Mit dem Erreichen einer Größe von etwa 40 bis 50 cm stellen die Tiere die Nahrungsaufnahme ein und der Darm bildet sich zurück. Die Flussneunaugen wandern nun in weit oberhalb gelegene Flussabschnitte. Das Ablaichen erfolgt in der Zeit von März bis Mai an sandig kiesigen Stellen in großen Scharen, wobei sich die Tiere umschlingen. Pro Weibchen können bis zu 40.000 blassgelbe Eier abgelegt werden.

Die Larven werden als Querder bezeichnet und leben im Sand der Fließgewässer. Die Entwicklung der Querder erfolgt innerhalb von drei bis fünf Jahren. Danach wandeln sich die Tiere in etwa sechs bis acht Wochen in Neunaugen um (Metamorphose). Die jungen Flussneunaugen wandern zurück ins Meer, wo sie sich etwa ein bis zwei Jahre räuberisch ernähren und bis zum Eintritt der Geschlechtsreife bleiben.

Habitatpräferenz: rheophil A

Mobilität: groß, anadrom

Reproduktionsstrategie: lithophil

Ernährung: Filtrierer/piscivor

Überregionale Verbreitung

autochthon

Das Flussneunauge kommt in den Küstengebieten von Nord- und Ostsee bis ins westliche Mittelmeer, einschließlich der dort mündenden Flusssysteme vor. Binnenformen existieren in den großen Seen Nordwest-Rußlands. Die Art kommt nicht im Donaubecken vor.

Erhaltungszustand

- ungünstig-schlecht

- unbekannt

Hinweise Erhaltungszustand

Anhand von wenigen Einzelnachweisen muss die Bestandsituation derzeit so eingeschätzt werden.

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, ganzjährige Schonzeit

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Eine sichere Bestimmung von Flussneunaugen, bzw. die Unterscheidung von Fluss- und Bachneunauge anhand von morphologischen Merkmalen ist nicht einfach. Im Larvalstadium ist die Unterscheidung beider Arten überhaupt nicht möglich. Geschlechtsreife Flussneunaugen lassen sich v. a. anhand ihrer Körperlänge von im Durchschnitt 30-40 cm(max. 50 cm) vom Bachneunauge (max. 20 cm) sicher unterscheiden. Weitere Bestimmungsmerkmale des adulten Flussneunauges gegenüber dem Bachneunauge sind von einander getrennte Rückenflossen sowie die stärker bezahnte Mundscheibe.

Ein sicherer Artnachweis des Flussneunauges liegt deshalb nur dort vor, wo die Präsenz adulter Flussneunaugen eindeutig nachgewiesen werden kann. Eine gezielte Erfassung des Flussneunauges muss deshalb im zeitigen Frühjahr /März/April) zur Laichzeit stattfinden.

Erfassung von Querdern und Adulttieren mittels Elektrobefischung (Watfischerei) unter Verwendung von Gleichstrom vorzugsweise durch gezieltes Beproben erfolgversprechender Stellen (strömungsberuhigte Bereiche mit sandigem Grund und Detritusauflage. Gezieltes Abkeschern der Querder zur Präsenzprüfung, Messung und Bestandsquantifizierung. Es besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO einholen; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen).

Bei sympathrischen Vorkommen von Fluss- und Bachneunauge muss bei der Bewertung berücksichtigt werden, dass die Querdernachweise sich nicht spezifisch zu einer der beiden Artn zuordnen lassen.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

- starker Rückgang

- sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Bestand

Bei Kartieruntersuchungen konnte das Flussneunauge anhand von Einzelexemplaren nachgewiesen werden. Nachweise gelangen an der Wesenitzmündung bei Pirna, in der Elbe bei Prossen, der Freiberger Mulde bei Nossen, Todfund an der Elbe bei Belgern.

Verbreitung und Einbürgerung

Bei Kartieruntersuchungen konnte das Flussneunauge anhand von Einzelexemplaren nachgewiesen werden. Nachweise gelangen an der Wesenitzmündung bei Pirna, in der Elbe bei Prossen, der Freiberger Mulde bei Nossen, Todfund an der Elbe bei Belgern.

Die Larven (Querder) des autochthonen Flussneunauges leben als Filtrierer im Sand der Bäche und Flüsse. Nach etwa 3 bis 5 Jahren und einer sech bis acht Wochen dauernden Metamorphose wandeln sich die Tiere in Neunaugen um und wandern zurück ins Meer. Dort leben sie ein bis zwei Jahre bis zur Geschlechtsreife.

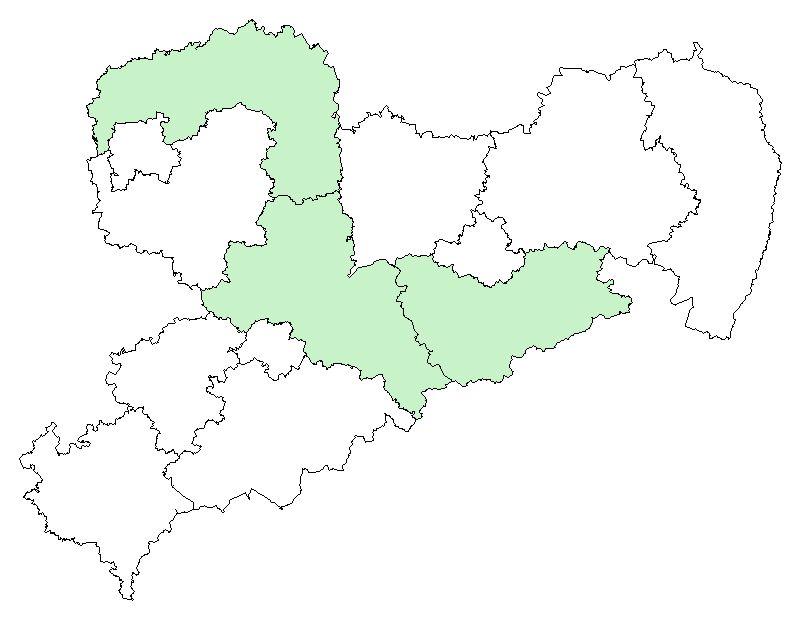

Vorkommenskarte

Phänologie

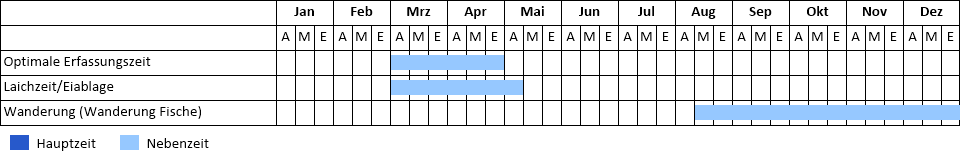

Phänogramm

Lebensraum

Adulte Flussneunaugen leben in den Küstenregionen der Meere. Mit einer Größe von 40 bis 50 cm stellen die Neunaugen die Nahrungsaufnahme ein und der Darm bildet sich zurück. Die Tiere wandern nun in weit oberhalb gelegene Flussabschnitte. Das Ablaichen erfolgt in der Zeit von März bis Mai an sandig-kiesigen Stellen. Nach dem Ablaichen sterben die Flussneunaugen.

Die als Querder bezeichneten Larven leben als Filtrieren im Sand der Bäche und Flüsse. Die Entwicklung der Larven dauert etwa drei bis fünf Jahre. Nach der Metamorphose (Zeitraum ca. 6 bis 8 Wochen) wandern die jungen Neunaugen zurück ins Meer, wo sie sich ein bis zwei Jahre räuberisch ernähren.

Ökologische Charakterisierung

Höhenstufen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Mit der Verbesserung der Wasserqualität, der Beseitigung von Wanderhindernissen bzw. der Wiederherstellung der Passierbarkeit an Querbauwerken in den Fließgewässern kann eine Bestandsverbesserung möglicherweise eintreten.

Gefährdungen

Gefährdungen entstehen durch ungenügende Wasserqualität und durch nicht passierbare Querbauwerke in Fließgewässern.

Sonstiges

Literatur

Anonym (2007): Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II-Arten - Flussneunauge. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden

GERSTMEIER, R. & ROMIG, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH & Co., Stuttgart

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

27.12.2010; Uwe Peters, öbv Sachverständiger