Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

2 Unterarten in Sachsen:

- Cladonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss 1987

- Cladonia arbuscula ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss 1987

Kennzeichen

Häufigste Rentierflechte in Sachsen. Man unterscheidet zwei Unterarten. Besonders an offenen,

besonnten Standorten zuweilen große Bestände bildend ist ssp. mitis (Sandst.) Ruoss. Auf weniger dürre Standorte konzentriert ist ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss. Reaktionen: K-, P- (ssp. mitis) oder P+ gelb, dann rot (ssp. squarrosa), UV-; Geschmack nicht bitter (ssp. mitis) oder bitter (ssp.squarrosa)

Biologie und Ökologie

- Langlebige Erdflechte, Ausbreitung durch Bruchstücke und durch Sporen

- Bildet selten Apothecien aus, sodass ihre Ausbreitung vor allem über Thallusbruchstücke erfolgt. Infolgedesen geschieht die Wiederbesiedelung zerstörter Populationen/Lebensräume nur langsam. Es herrscht Forschungsbedarf bezüglich des weiträumigen Ausbreitungspotentials.

- Keine Pionierart, sondern Art der späteren Sukzessionsphasen. Benötigt vegetationsfreie Stellen zur Besiedelung. vor allem gegenüber Gräsern (Deschampsia flexuosa, Molinia caerulea)kokurrenzschwach. Verdichtung der Grasbestände in Vielzahl von Habitaten (Heiden, Sandtrockenrasen, lichte Wälder, u.a.) führt zum Verschwinden der Bestände. Auch neophytisches Moos Campylopus introflexus (kann sehr dichte geschlossene Rasen bilden) kann dabei eine Rolle spielen.

- reagiert empfindlich gegenüber starken Störungen bedingt durch langsames Wachstum. Leichte

Störungen können für die Ausbreitung und Erhalt der Bestände förderlich sein.

- Besiedelung der Standorte mit extrem trockenen, nährstoffarmen und sauren Böden.

- Wichtiges Mikrohabitat für Wirbellose, vor allem Hornmilben. Von einigen Tierarten in

geringeren Mengen als zusätzliche Futterquelle genutzt (Nachtfalterlarven, Wühlmäuse).

- Hinsichtlich der Mindestpopulation hat diese Art, eine Sonderstellung, da sie aufgrund der klonalen Vermehrung nicht auf eine Vielzahl von Individuen angewiesen ist. Auch Vorkommen mit geringer Individuenzahl haben bei Fortbestehen günstiger Bedingungen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu erlöschen.

Überregionale Verbreitung

Cladonia arbuscula ssp. mitis ist nach C. rangiferina die weltweit am weitesten verbreitete Rentierflechte. Sie tritt circumpolar in den nördlichen Teilen Eurasiens und Nordamerikas auf, darüber hinaus im Kaukasus, im Südteil Neuseelands, dem südlichen Südamerika und der Antarktis. Cladonia arbuscula ssp. squarrosa ist im nördlichen Eurasien und Nordamerika weit verbreitet.

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

Untersuchungsstandards

- Nachweis der Art mit Herbarbeleg

- Konturendeckung ist bei gut abgegrenzten Polstern oder Matten der visuellen Deckungsschätzung vorzuziehen, da die Art keine flächigen Strukturen, sondern ein Geflecht aus Podetien mit Zwischenräumen ausbildet.

- Die Bewertung eines Bestandes sollten die Richtlinien nach Hasse & Schröder (2006) erfolgen.

- Zeitraum der Erfassung: ganzjährig , bei Einbezug konkurrierender Phanerogamen entsprechend angepasste Erfassungszeit

Relevanz bei Eingriffen- Straßen- und Waldwegebau

- Immissionen

- Aufforstung/Waldumbau/Kalkungen

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Bestand

Beide Unterarten sind mit je etwa 40 aktuellen Vorkommen (MTB-Quadranten) bekannt.

Verbreitung und Einbürgerung

Vorkommensschwerpunkte von C. arbuscula ssp. squarrosa befinden sich in den Felsgebieten der Sächsischen Schweiz und des Vogtlandes, auf Block- und Bergwerkshalden sowie in Hochmoorem des Erzgebirges als auch in den Sandgebieten der Oberlausitzer Niederung.

C. arbuscula ssp. mitis ist vorrangig in den Sandgebieten der Oberlausitzer Niederung anzutreffen, kommt jedoch zerstreut auch im oben genannten Verbreitungsgebiet von C. arbuscula ssp. squarrosa vor.

Phänologie

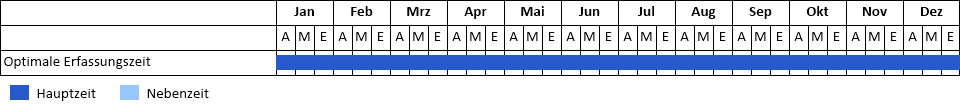

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

ganzjährig , bei Einbezug konkurrierender Phanerogamen entsprechend

angepasste Erfassungszeit

Lebensraum

C. arbuscula ssp. squarrosa: Heiden, Sand- bzw. Silikatmagerrasen, lichte Kiefernbestände (oft schwerpunktmäßig an den Wegrändern), trockene (Dünen- und Felskuppen) als auch feuchte (Hochmoore) Standorte.

C. arbuscula ssp. mitis: vorherrschende Rentierflechtenart in oft durch Sommerdürre geprägten Habitaten: Dünenkuppen, Heiden, an Waldwegen u. dgl. und kommt auch, im Gegensatz zu

anderen Rentierflechten an offen-sonnigen Flächen.

Habitatkomplexe

- Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope

- Heiden, Magerrasen

- Moore

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Moore

- Nadelwald

- Offene Landschaft, trockene Habitate

- Wald besonderer Struktur

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Es bestehen Defizite im Kenntnisstand. Es gab zielgerichtete Erfassungen von Flechten in

sächsischen Naturschutzgebieten, jedoch fehlen systematische Untersuchungen der übrigen

Gebiete. Die aktuellen Nachweise (außerhalb von Schutzgebieten) beruhen auf Zufallsfunden. Zur Verbesserung des Kenntnisstandes wird das Aufsuchen historischer Fundorte sowie die systematische Erfassung potentieller Standorte in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung empfohlen.

Management

- Offenhaltung und Verhinderung der Vergrasung halboffener Gehölzstrukturen, Blockhalden etc.

- Unterbinden der Kalkung in von der Art besiedelten Waldbeständen

Gefährdungen

- Waldnutzungsänderung: Verlust halboffener Gehölzstrukturen mit unvergrastem Boden. Dabei ist C. arbuscula ssp. mitis im Tiefland weniger gefährdet als andere Rentierflechtenarten, wobei Vorkommen dieser Unterart in sächsischen Gebirgen wenig umfangreich und teilweise vom Verschwinden bedroht sind.

- Immissionen aus Landwirtschaft und Verkehr

- direkte Vernichtung durch Straßen-und Forstwegebaus

Sonstiges

Literatur

- AHTI, T. (1961): Taxonomic studies on reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladina). – Annales Botanici Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae „Vanamo“ 32 (1): 1-157.

- HASSE, T., SCHRÖDER, E. (2003): Die Flechten der FFH-Richtlinie – Cladonia subgenus Cladina-In: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000- Ökologie und Verbreitung von Arten der FFHRichtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Bundesamt für Natuschutz, Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz 69/1: 333-346

- PURVIS, O. W., COPPINS, B.J., HAWKSWORTH, D.L., JAMES, P.W. & MOORE, D.M. (1992): The lichen flora of Great Britain and Ireland. The British Lichen Society.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 23.12.2011; Bearbeiter (Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz) : Dr. Volker Otte und Dipl.-Biol. Ulrike Hauptmann