Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Die Barbe besitzt eine typisch spindelförmige Körperform mit unterständigem Maul, dicken Lippen, sowie zwei Paar Barteln und erreicht im Durchschnitt eine Körperlänge von 50 bis 80 cm. Weibliche Barben wachsen bedeutend schneller als männliche Tiere, wobei Fische über 40 cm ausschließlich Weibchen sind. Eine Verwechslung mit anderen Fischarten ist kaum möglich. Die Körperfarbe ist graugrün mit unregelmäßigen Marmorierungen. Die Barbe kann in Ausnahmen bis zu einem Meter lang und 10 kg schwer werden.

Biologie und Ökologie

Als Lebensraum bevorzugt die Barbe große, klare Flüsse. Dort hält sie sich hauptsächlich in tieferen Schichten über kiesigem Bodengrund in starker Strömung auf.

Der Wandertrieb ist besonders zur Laichzeit ausgeprägt. Die Barbe gilt als Distanzwanderfisch. Die Art laicht auf flachen Kiesbänken ab. Die etwa hirsekorngroßen, goldgelben, stark klebenden Eier der Barbe sind zur Laichzeit giftig. Die Männchen zeigen zur Laichzeit weiße Knötchen auf der Körperoberseite.

Die Hauptnahrung der Art besteht aus Bodenlebewesen. Im Alter von drei bis vier Jahren ist die Barbe geschlechtsreif.

Habitatpräferenz: rheophil Typ A

Mobilität: mittel (9-15 km)

Reproduktionsstrategie: lithophil

Ernährung: invertivor

Überregionale Verbreitung

Europa vom Schwarzen Meer bis zum Atlantik; fehlt im Mittelmeerraum, in Skandinavien und auf dem größten Teil der Britischen Inseln (Vorkommen hier nur im Südosten)

Erhaltungszustand

- günstig

- ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Die Barbe muss, trotz deutlicher Bestandsstabilisierung und Wiederbesiedlung ehemaliger Lebensräume, im Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend eingestuft werden. Die Ursachen für diese Einstufung sind in den unüberwindlichen Querverbauungen, den langen Staubereichen trotz vorhandener Fischaufstiegsanlagen (funktionsfähig nach dem Stand der Technik) sowie dem zunehmenden Fraßdruck des Kormorans zu suchen. Das Auftreten der Barbe ist in den Wasserkraftgenutzten Fließgewässern häufig inselartig.

Schonzeit 15. April bis 30. Juni

Mindestmaß 50 cm

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, Schonzeit und Mindestmaß

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In hohem Maße verantwortlich

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Gezielte Beprobung dieser Gewässer zur Präsenzprüfung und Bestandsabschätzung mittels Elektrofischerei. Beprobung mittels Watfischerei oder vom Boot aus. Befischungszeitraum allgemein vom Frühjahr bis Herbst. Bei der Elektrofischerei in den stark strömenden Abschnitten ist die Barbe in den Fängen häufig unterrepräsentiert.

Die besten Fangergebnisse werden bei Niedrigwasser und mittels Elektrofischerei in der Nacht erzielt.

Für die Durchführung der Elektrobefischung besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO einholen; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen).

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- deutliche Zunahme

- gleichbleibend

Bestand

Trotz deutlicher Bestandsstabilisierungen und Wiederbesiedlung ehemaliger Lebensräume ist die Barbe im Bestand stark gefährdet. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung muss ein starker Rückgang kalkuliert werden. Kurzfristig sind oftmals nur mäßige Abnahmen zu verzeichnen bzw. werden bei Bestandsuntersuchungen nur als solche wahrgenommen. Deutliche Anzeichen der kurz- und mittelfristigen Bestandsveränderungen machen sich bei biologischen Funktionsprüfungen an Fischaufstiegsanlagen bemerkbar. Hier fehlen mitunter zwei bis drei Jahrgänge (z.B. Nachweis von Juvenilen und wenigen, großen adulten Exemplaren).

Verbreitung und Einbürgerung

Die Verbeitung der Barbe in Sachsen beschränkt sich auf die Fließgewässer der Barbenregion und der unteren Äschenregion (meist Jungfische), in denen kiesiger Grund, viele Kolke und Wasserpflanzen als Strukturmerkmale vorhanden sind. Die Barbe steht gesellig meist an stark strömenden Bereichen der Gewässersohle, sogenannten Rauschen . Große adulte Exemplare sind auch in tiefen Kolken zu erlangen.

Die wichtigsten Vorkommen befinden sich in der Elbe, im Muldeeinzugsgebiet, vor allem in der Zschopau und in der Neiße. Das wichtigste Verbreitungsgebiet ist die Elbe. Die Verbesserung der Gewässergüte und die Zunahme geeigneter Laichplätze durch Schlammaustrag aus den Kiesflächen führten hier in den letzten Jahren zu einer raschen Bestandszunahme. Bei Befischungen im Jahr 2004 zwischen Schmilka und Prossen konnte sogar ein ausgesprochen gutes Aufkommen einjähriger Barben beobachtet werden, was auf eine weitere Verbesserung der Bestandssituation in den nächsten Jahren hoffen lässt. Es werden aber auch unterhalb der bis Althirschstein reichenden Barbenregion regelmäßig Barben gefangen. Durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeiten in Folge von Flussbegradigungen und den Ausbaumaßnahmen durch Buhnen finden Barben auch in der ursprünglich hier beginnenden Bleiregion noch ausreichend gute Lebensbedingungen.

Mit der Verbesserung der Wasserqualität sowie der Abnahme von Wanderhindernissen, die die Ausbreitung der Fische beeinflussen, sind positive Tendenzen in der Bestandsentwicklung und eine Wiederbesiedlung ehemals verloren gegangener Lebensräume festzustellen. Dazu zählt vor allen die Weiße Elster, wo bis 1996 keine Nachweise gelangen.

In der Neiße erfolgte eine natürliche Rückbesiedlung bis in den Oberlauf unterhalb von Zittau, was auf das Überwinden von einzelnen Querbauwerken in Folge von Hochwasser schließen lässt.

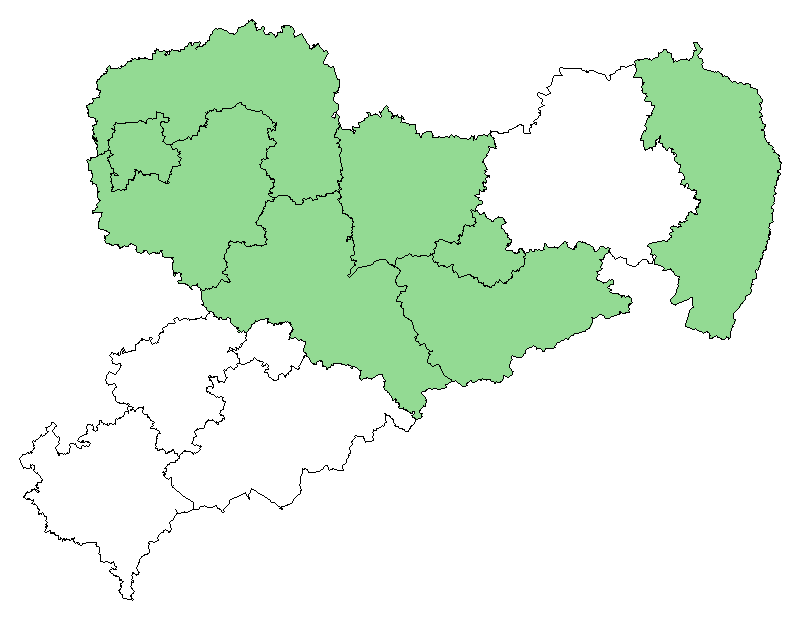

Vorkommenskarte

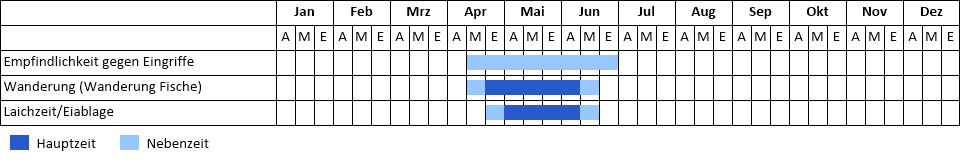

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Laichzeit Mai bis Juni

Lebensraum

Als Lebensraum bevorzugt die Barbe große, klare Flüsse, wo sie sich hauptsächlich in den tieferen Schichten über kiesigem Substrat in starker Strömung aufhält. Durch diese charakteristische Habitatbindung wurde die Barbe zu einem Leitfisch einer ganzen Flussregion, die sich flussabwärts an die Äschenregion anschließt.

Von der Barbe werden entsprechend des jeweiligen Lebensabschnitts bzw. Alters differenzierte Habitate gewählt. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren:

Laichhabitat:

Um entsprechende Laichhabitate zu finden, unternehmen Barben ausgeprägte, flussaufwärts gerichtete Laichwanderungen während des Frühjahrs und Frühsommers, auf die sich nach dem Ablaichen Rückwanderungen anschließen.

Barben sind typische Kieslaicher. Von der Barbe werden für die Laichablage Kiesbänke und kiesbankähnliche Strukturen gewählt. Neben den angeströmten Bereichen der benannten Gewässerstrukturen wird vor allem die Plateaufläche sowie deren unterstromige Peripherie mit sanft abfallender Sohle für die Laichablage genutzt.

Die bevorzugten Substrate zeichnen sich in der Hauptfraktion mit Korngrößen von 1-3 cm und einem geringen Feinsandanteil aus. Ablaichvorgänge finden in Wassertiefen von 0,11 bis 0,40 m statt. Die Die Fließgeschwindigkeiten reichen über dem geeigneten Laichplatz von 0,21 bis 0,50 m/s. Der Ablaichvorgang findet in den wärmebegünstigten Tagesstunden statt.

Embryonaler Lebensabschnitt:

Der embryonale Lebensabschnitt umfasst die Zeitspanne von der Befruchtung bis zum Schlupf der dottersacktragenden Jungtiere (Eleutheroembryonen) und verläuft im Lückensystem der oberflächennahen Schichten des Laichsubstrates. Sowohl die Dauer dieses Lebensabschnittes als auch die in seinem Verlauf auftretenden Verluste werden maßgeblich von der Wassertemperatur beeinflusst. Als optimale thermische Bedingung sind Temperaturen von über 14 Grad C anzusehen. Sind die Eier länger als 8 Stunden Wassertemperaturen von unter 12 Grad C ausgesetzt, tritt eine drastische Erhöhung der Mortalitätsrate auf.

Eleutheroembryonaler Lebensabschnitt:

Der Schlupf der dottersacktragenden Eleutheroembryonen erfolgt in einem vergleichsweise frühen Stadium der Entwicklung mit Körperlängen von 0,7 bis 0,9 cm. Die frischgeschlüpften Brutfische sind lichtscheu und verbleiben daher im Lückensystem des Kiesbettes. Während dieser substratgebundenen Phase ernähren sich die Eleutheroembryonen von den Nahrungsreserven des Dottersackes.

Wenn die Jungbarben ein Alter von 12-28 Tagen erreicht haben (8-19 Tage nach dem Schlupf) und der Dottersack weitgehend aufgezehrt ist, verlassen sie mit einer erreichten Körperlänge von 1,2 bis 1,3 cm das Kiesbett. Hierbei werden die Brutfische von der Strömung erfasst und flussabwärts verdriftet. In strömungsarmen ufernahen Flachwasserbereichen scheiden die Jungbarben aus der Drift. In diesen Habitaten erfolgt die Umstellung von der endogenen Ernährung (Dottersack) zur exogenen Nahrungsaufnahme womit gleichzeitig der Übergang zum larvalen Lebensabschnitt vollzogen wird.

Larvaler Lebensabschnitt:

Dieser Lebensabschnitt umfasst die Zeitspanne vom Beginn der exogenen Ernährung bis zur abgeschlossenen Ausdifferenzierung der Flossen (Körperlänge dann 1,9 cm) und umfasst einen Zeitraum von rund 25 Tagen bei ca. 19 Grad C Wassertemperatur.

Als bedeutsames morphologisches Kriterium für die Eignung der Gewässerstruktur als Larvalhabitat ist eine geringe Uferneigung anzusehen. Diese gewährleistet, dass der Gewässerbereich, der durch die für die Larven erforderliche Kombination von geringen Wassertiefen (< 0,10 m) und geringen Fließgeschwindigkeiten (< 0,05 m/s) ausgezeichnet ist. Zu diesen strömungsarmen Flachwasserbereichen als bevorzugte Larvalhabitate der Barbe zählen:

- litorale Uferbuchten

- flachstreichende Uferzonen im Bereich von Kiesbänken

- flachstreichende kiesige Gleitufer

Gemieden werden Buhnenfelder und naturferne, mit Steinschüttung verbaute Uferlinien. Im Gegensatz zu den spezifischen hydraulischen Ansprüchen weisen Jungbarben gegenüber den Substrateigenschaften eine erhebliche Toleranz auf. Die Substrateigenschaften reichen von schlammigen, sandig-kiesigen bis kiesigen Fraktionen. Zum Teil sind diese mit Detritus durchsetzt.

Juveniler Lebensabschnitt:

Mit dem Übergang zum juvenilen Lebensabschnitt verlassen die Jungbarben die bislang besiedelten Areale und dringen zunehmend in strömungsintensivere Gewässerbereiche vor. Die höchsten Individuendichten sind nunmehr im Bereich flachstreichender Uferzonen von Kiesbänken und in lotischen Gewässerabschnitten geringer Tiefe (Rauschen) anzutreffen.Die dortigen Verhältnisse sind charakterisiert durch Wassertiefen von 0,15 bis 0,60 m und Fließgeschwindigkeiten von 0,13 bis 0,45 m/s.

Adulter Lebensabschnitt:

Barben mit Körperlängen von < 20 cm besiedeln im Sommer vor allem deckungsarme lotische Habitatareale wie Rauschen und Kiesbänke. Die Aufenthaltsorte der meisten Individuen werden durch Wassertiefen von 0,13 bis 0,75 m und Fließgeschwindigkeiten von 0,15 bis 0,80m/s charakterisiert. Im Winter werden fast ausschließlich deckungsreiche Habitattypen mit größeren Wassertiefen und deutlich geringeren Fließgeschwindigkeiten besiedelt. Die Tageshabitate von Barben > 20 cm werden durch deckungsreiche Gewässerzonen (Vegetationsunterstände, Wurzelbereiche von Ufergehölzen, ins Wasser hinein ragende Strauchweiden) mit Wassertiefen von > 0,40 m und Fließgeschwindigkeiten von < 0,30 m/s gebildet. In der Abenddämmerung verlassen adulte Barben ihr Tageshabitat (Ruhephase) und wechseln in strömungsintensive Zonen des Gewässers mit geringen bis mittleren Wassertiefen (Rauschen und Kiesbänke) als Nahrungshabitat. Die zwischen Tagesruhehabitat und Nahrungshabitat zurückgelegten Entfernungen variieren zwischen etwa 20 m und 500 m und sind im Winter größer als im Sommer. Die Nahrungshabitate werden durch Wassertiefen von 0,13 bis 0,50 m und Fliessgeschwindigkeiten von 0,13 bis 0,60 m/s charakterisiert.

Ökologische Charakterisierung

Höhenstufen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Hauptaugenmerk ist auf die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zu legen. Oberste Priorität sollte dabei dem kompletten Rückbau von Querbauwerken eingeräumt werden.

Bei notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sind fischökologische Belange zwingend zu berücksichtigen.

Mit einem wirksamen Kormoran-Management sind die zunehmend negativen Einflüsse des Kormorans auf das Bestandsgefüge der Barbe zurückzudrängen.

Gefährdungen

Die Barbe muss, trotz deutlicher Bestandstabilisierung und Wiederbesiedlung ehemaliger Lebensräume, immer noch als stark gefährdet gelten. Die größten Gefahren gehen von unüberwindlichen Querbauwerken aus. In den Aufstaubereichen gehen trotz vorhandener funktionsfähiger Fischaufstiegsanlagen (nach dem Stand der Technik) große Flächen von Lebensräumen verloren. In den energetisch genutzten Flüssen tritt die Barbe häufig inselartig auf.

In den zurückliegenden Jahren muss dem Kormoran ein zunehmendes bis erhebliches Gefährdungspotential zugeschrieben werden. Besonders in den Wintermonaten, sobald die Standgewässer mit Eis bedeckt sind, wird die Futtersuche des Kormorans auf die eisfreien Fließgewässer der Barben- bis Forellenregion verlegt. Hier können massive Schäden im Bestand (Auslöschen von Jahrgängen) durch den Kormoran verursacht werden.

Sonstiges

Literatur

EBEL, G. (2002): Untersuchungen zur Stabilisierung von Barbenpopulationen - dargestellt am Beispiel eines mitteldeutschen Fließgewässers. Dissertation an der Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden

FÜLLNER, G. & GEORGE, V. (2007): Zum Einfluss des Kormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) auf den Fischbestand der Mulde in Sachsen. Fischer&Teichwirt 8/2007 S. 290 bis 294

GERSTMEIER, R. & ROMIG, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH & Co., Stuttgart

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

15.12.2010; Uwe Peters, öbv Sachverständiger