Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Langgestreckter, längsgestreifter Fisch mit kleinem Kopf und artcharakteristisch 10 Barteln am Mundrand, davon sechs längere am Oberkiefer. Der Körper ist vorne fast drehrund, hinter der Rückenflosse seitlich abgeflacht. Die Länge beträgt durchschnittlich 15-20 cm, maximal 30 cm. Der kleine Kopf weist eine kleine, unterständige Mundspalte auf.

Die Schuppen des Schlammpeitzgers sind sehr klein, die Seitenlienie ist unvollständig ausgeprägt.

Artcharakteristisch ist die längsgestreifte, gelb-braune Färbung an den Seiten, während der Bauch orange und der Rücken dunkel gefäbt sind.

Biologie und Ökologie

Schlammpeitzger sind hochspezialisierte Fische, die an das Leben in stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit weichem, schlammigem Grund angepasst sind. Sie besiedeln flache Tümpel, Gräben, Altarme, Teiche und Fließgewässer. Schlammpeitzger sind dämmerungs- und nachtaktiv, die sich am Tag in den weichen Bodengrund eingraben. Die Nahrung besteht aus Wirbellosen.

In Anpassung an die oft extrem, sauerstoffarmen Verhältnisse in den beschriebenen Gewässern sind Schlammpeitzger zur Darmatmung befähigt: Sie nehmen mit dem Mund Luft auf, die anschließend durch den Darm gepresst wird. Der Luftsauerstoff wird über die Darmschleimhaut resorbiert. In Extremsituationen (Winter, Austrocknung) graben sich die Tiere bis zu 50 cm in den Schlamm zum Überleben ein.

Schlammpeitzger laichen von April bis Juni. Die Eier werden nach heftigem Treiben an den Wasserpflanzen abgelegt. Die Jungfische schlüpfen nach wenigen Tagen. Die Jungfische besitzen zusätzlich äußere Kiemenfäden und können dadurch den geringen Sauerstoffgehalt ihrer Gewässer besser nutzen.

Habitatpräferenz: stagnophil

Mobilität: gering

Reproduktionsstrategie: phytophil

Ernährung: invertivor

Überregionale Verbreitung

Die autochthone Art ist vom Wolgabecken bis Nordfrankreich verbreitet. Sie fehlt in Skandinavien, auf den Britischen Inseln und im Mittelmeerraum.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

- Art ist in Sachsen sehr selten; Bestände weisen rückläufige Tendenz auf;

- Der Schlammpeitzger ist in Sachsen sehr selten. Die Bestände weisen eine rückläufige Tendenz auf.

Der Schlammpeitzger ist akut vom Aussterben bedroht.

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, ganzjährige Schonzeit

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Der Nachweis des Schlammpeitzgers ist sehr schwer. Die Elektrobefischung ist als Methode zum qualitativen und qualitativen Nachweis am besten geeignet. Es besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO einholen; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen). Grundsätzliche Methodik bei der Elektrobefischung ist die Watfischerei, in größeren Fließgewässern auch vom Boot aus möglich, in natürlichen Standgewässern Beprobung grundsätzlich vom Boot aus.

Von der Elektrobefischerei ausgenommen sind Vorkommen in bewirtschafteten Teichen.

Hier sind nur Befragungen des Bewirtschafters zum Nachweis bei Abfischungen oder eigene Erhebungen während der Abfischung durchzuführen. Zufallsfänge sind bei Teichabfischungen zu erwarten und bei Vorkommen auch auf die Zuleiter der Teiche (Gräben, Fließe) auszudehnen.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

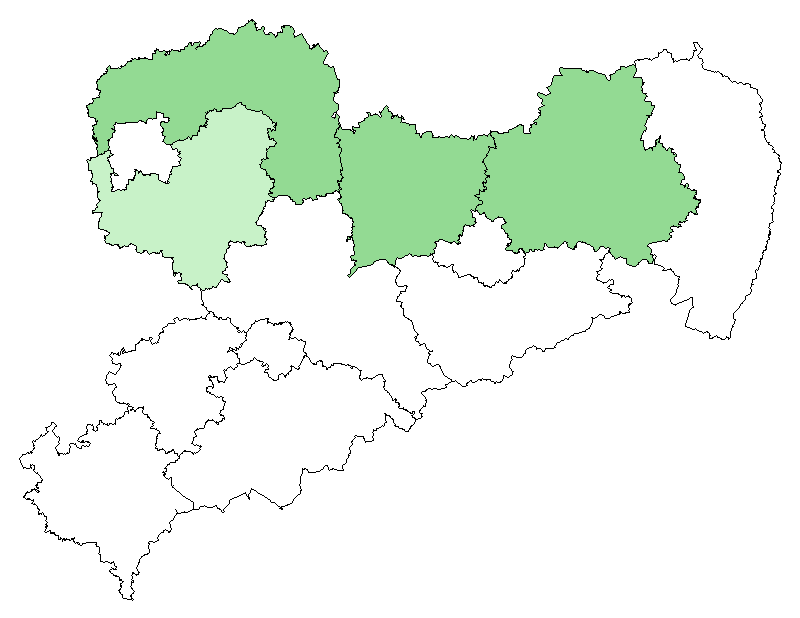

Die Vorkommen erstrecken sich in Gewässern des Oberlausitzer Teichgebietes und Nordwestsachsen. Die Art geht jedoch weiter zurück.

Langfristiger Bestandstrend

- starker Rückgang

- sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- gleichbleibend

- Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt

Bestand

Das Vorkommen des Schlammpeitzgers ist auf Gewässer des Oberlausitzer Teichgebietes und Nordwestsachsens begrenzt. Durch den schwierigen Nachweis sind sicherlich weitere potentielle Vorkommen nicht umfassend bekannt. Diese Einschätzung ändert jedoch keinesfalls den kurz- bzw. langfristigen Bestandstrend.

Der schwierige Nachweis dieser Spezies wird wie folgt beschrieben:

Tagsüber sind sie in der meist tiefgründigen, schlammigen Sedimentschicht

vollständig verborgen

Sie sind insgesamt sehr wenig bewegungsaktiv, in erster Linie nur bei warmen Wasser

und nachts

Sie bewegen sich fast ausschließlich auf dem Gewässerboden, also in der Tiefe.

Wegen des breiten Nahrungsspektrums und dem in der Regel reichen

Nahrungsangebot gelingt es nicht, sie mit Ködern in Reusen und anderen passive

Fangeinrichtungen zu locken. Durch das sehr kleine Maul gelingt auch der Fang mittels

Handangel nicht.

Der erfolgreiche Einsatz von Netzreusen als passives Fanggerät erfordert gute

Kenntnisse des Gewässerprofils, um die Wanderkorridore erahnen zu können.

Bei der Elektrofischerei verbleiben die Fische häufig unbemerkt verkrampft im

Sediment und das elektrische Feld ist durch die dicke Schlammschicht in der Regel

wenig und/oder kaum ausgeprägt.

Die typischen Habitate des Schlammpeitzgers sind meist schlammig, die Ufer kaum

oder wenig begehbar und die Gewässer selbst nicht bewatbar.

Wegen dieser Umstände ist der Anteil der Schlammpeitzgernachweise auf Teiche

beschränkt, wo gelegentlich im Zuge der Abfischung der Fang gelingt. Auch das

Trockenlegen dieser Gewässer erbringt nur einen gelegentlichen oder

ausnahmemäßigen Artnachweis, weil die Fische tage- und wochenlang im Schlamm

(Darmatmung) verbleiben.

Verbreitung und Einbürgerung

Die Verbreitung erstreckt sich auf das Oberlausitzer Teichgebiet sowie Nordwestsachsen bis in eine Höhenlage von 150 m. In Nordwestsachsen wurden zurückliegend mehrere bis dato unbekannte Vorkommen neu entdeckt. Als Beispielgewässer sind zu nennen: Lober, Parthe, Schwarzbach, Schwarzer Graben, Sitzenrodaer Bach, Weinske.

Vorkommenskarte

Phänologie

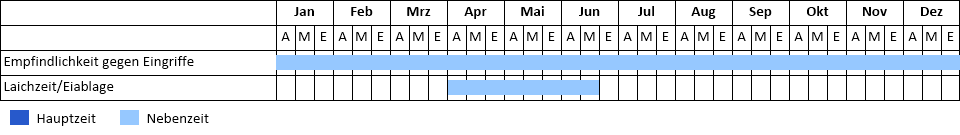

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Laichzeit Monate April bis Juni; stationärer, dämmerungs- und nachtaktiver Bodenfisch stehender oder langsam fließender Gewässer mit schlammigem Grund

Lebensraum

Das Vorkommen der Schlammpeitzger erstreckt sich auf Gewässer die von Flächen extensiver Nutzung umgeben sind. Diese sind mehr oder weniger von Gehölzen (meist nur Einzelbäume Erlen und Weiden) aber ohne dichten Gehölzsaum bestanden. Die Ufervegetation wird von Schilf, Gräsern und krautigen Gewächsen dominiert. Es besteht eine ausgeprägte Wasser-Land-Verzahnung über Verlandungszonen ohne tiefere Einschnitte in das Gelände.

Die Vorkommensgewässer sind meist lang gestreckte Gräben mit weichen Bodenmaterial und fehlender Heterogenität der Gewässersohle.

Die Strömung ist sehr gering und liegt nicht über 0,05 m/s. Insgesamt sind die Gewässer von geringen Amplituden der Pegelschwankungen gekennzeichnet. Häufig wechselnde Wasserstände, die darüber hinaus eine Umschichtung des Substrates bewirken, werden vom Schlammpeitzger weitestgehend gemieden bzw. in solchen Gewässern ist sein Vorkommen kaum anzunehmen.

Hinsichtlich der Substratverteilung und der Strukturelemente dominiert eindeutig die Fraktion des Schlammes, mit Torf und Laub versetzt. Andere Korngrößen sind für das Vorkommen unbedeutend. Die Mächtigkeit der besiedelten Schlammschichten beträgt zwischen 20 und meist nicht über 50 cm.

Die Vorkommensgewässer sind durch weiche Ufer- und Sohlmaterialien geprägt. Harte stabile Materialien und wasserwurzelnde Ufergehölze sind eher die Ausnahme. Stabile Strukturen fehlen demzufolge. Eine wirksame Heterogenität des Lebensraums wird durch die submerse Vegetation gewährt und unterliegt demzufolge im Jahresverlauf der Vegetationsperiode. Sie ist somit starken Veränderungen unterworfen.

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Standgewässer

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Schutzstrategie und Artennachweis sind zu verbessern.

Der Schlammpeitzger ist wenig konkurrenzfähig.

Management

- Verhinderung von schweren meliorativen Gewässereingriffen (Grundberäumungen,

maschinelle Krautung mit Sedimententnahme, Krautung ausgedehnter Bereiche oder

Krautung vor Mitte September)

- Schonende Gewässerunterhaltung sollte vorrangig durchgeführt werden (z.B.

Handkrautung, Krautung über der Sohle, abschnittsweise alternierende oder

halbseitige Krautung, vorherige Abfischung bei Sedimententnahme)

- Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit

Gefährdungen

Gefährdungen entstehen durch den Verlust der typischen Habitate wie Tümpel, Gräben und Altwasser insbesondere durch das Ausfräsen und –baggern von Gräben im Zuge der Landnutzung und des Wasserbaus. Die wenigen vorkommenden Bestände sind oft isoliert (Fragmentierung von geeigneten Gewässern durch Querbauwerke). Damit gehen für den Schlammpeitzger diejenigen Lebensräume verloren, in denen sie erfolgreich sind. Schlammpeitzger werden in suboptimale Gewässer verdrängt. Hier wirkt sich ihre geringe Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Fischarten aus. Besonders hohe Weißfischbestände (Plötze, Blei) haben negative Auswirkungen auf das Bestandsgefüge des Schlammpeitzgers.

Als Prädationsfaktoren treten besonders für Eier und Brut des Schlammpeitzgers gründelnde Fischarten und invertebrate Kleinräuber (Libellenlarven, Rückenschwimmer, Wasserkäferlarven u.a.) mit hohen Mortalitäten für die Brut und die Juvenilen hervor. Junge Schlammpeitzger sind in den ersten Lebenswochen durch Raubdruck in hohem Maße wie o.a. gefährdet. Als weiteren Prädationsfaktoren sind die gründelnden Wasservogelarten und die dämmerungs-, nachtaktiven Amphibienarten auf die Brut sowie juvenilen Stadien des Schlammpeitzgers zu diskutieren.

Sonstiges

Literatur

BOHL, E. (1993): Rundmäuler und Fische im Sediment. Bayerische Landesanstalt für

Wasserforschung München Bericht 22

FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden

KRAPPE, M., A. BÖRST & A. WATERSTRAAT (2009): Entwicklung von Erfassungsprogrammen für die Arten Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer (Cobitis spp.) und Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. Artenschutzreport Heft 24, S. 18-30

PETERS, U. (2010): Ergebnisse der Wildfischerfassung im

Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. Berichte Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz Bd. 18, S. 3-20

SCHOLLE, J., B. SCHUCHARDT, T. BRANDT & H. KLUGKIST (2003): Schlammpeitzger und Steinbeißer im Grabensystem des Bremer Feuchtgrünlandringes. Naturschutz und Landschaftsplanung 35/12, Verlag Eugen Ulmer; 364 bis 372

SINDILARIU, P.-D., C. FIESELER, S. MALT (2006): Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II-Arten - Schlammpeitzger. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

VOIGT, M., P. DOERING-ARJES, M.KÄMMEREIT, M. KLEIN, P. RATHKE, K. SEIFERT & P. WONDRAK, (2000): Fischereibiologische Untersuchungsmethoden in Fließgewässern. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V. Nürnberg, Heft 13

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

08.12.2010; Uwe Peters; öbv Sachverständiger