Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Die Groppe ist ein kleiner, keulenförmiger, breitköpfiger Fisch. Die Färbung ist steingrau bis braun. Der Bauch ist heller gefärbt. Die Seitenlinie verläuft im vorderen Körperbereich in der Mitte der Körperseite. Der schuppenlos nackte Körper ist durch ein breites, leicht unterständiges Maul gekennzeichnet. Die Groppe kann eine Größe von 10 bis 15 cm, maximal 18 cm erreichen.

Die Augen sind weit nach oben gerückt. Die Rückenflosse ist geteilt, der vordere Teil ist mit Stachelstrahlen bestanden. Die großen, segelförmigen Brustflossen sind unten mit verstärkten, über die Membran hinausreichenden Strahlen versehen.

Biologie und Ökologie

Bodenbewohnender stationärer Kleinfisch rasch fließender, klarer Gebirgsbäche der Forellen-und Äschenregion. Die Groppe bevorzugt Gewässer mit grob steinigem Grund und ausreichend Versteckmöglichkeiten. Die Art lebt tagsüber sehr verborgen unter Steinen und zwischen Wasserpflanzen und Wurzeln. Die Groppe besitzt keine Schwimmblase. Mit Beginn der Dämmerung bewegen sie sich in merkwürdig hüpfender Weise dicht über dem groben Substrat, schwimmen aber niemals im freien Wasser. Selbst Sohlabstürze niedriger Bauart stellen meist unüberwindliche Hindernisse dar. Aufgrund ihrer geringen Wanderfähigkeit ist die Art kaum in der Lage, groppenfreie Gewässer von selbst wieder zu besiedeln.

Groppen ernähren sich vorwiegend von Bachflohkrebsen, Insektenlarven und anderen Wirbellosen, aber auch Fischlaich und kleinen Fischen.

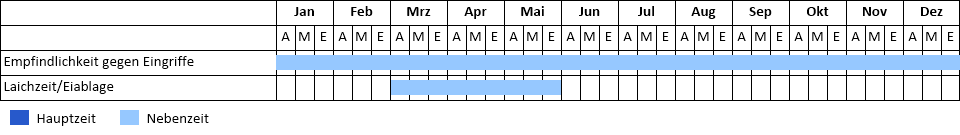

Groppen laichen von März bis Mai in kleinen, vom Männchen gebauten Gruben unter Steinen. Das Nest wird vom Männchen bewacht, bis die Jungfische nach ca. 4-5 Wochen schlüpfen. Die Jungfische sind sehr schnellwüchsig und ernähren sich von Kleintieren.

Die Groppe ist im weiteren Verlauf auf ein räumlich zeitliches Nutzungsmuster verschiedener Gewässerstrukturen, Mikrohabitate an der Gewässersohle, angewiesen:

- Habitat Gewässervertiefung - Winterruheplatz;

- Habitat Flachwasser - strömungsarm als Nahrungshabitat der kleinen Groppen

- Habitat Flachwasser - stärker strömend als Nahrungshabitat der größeren Tiere;

Habitatpräferenz: rheophil Typ A

Mobilität: sehr gering

Reproduktionsstrategie: speleophil

Ernährung: invertivor

Überregionale Verbreitung

Die autochthone Art kommt vom Ural bis Nordspanien, nicht in Nordskandinavien und im äußersten Süden Europas vor.

Erhaltungszustand

günstig

Hinweise Erhaltungszustand

Stark gefährdete Fischart; durch Flussverbauung, Sohlberäumungen und Wasserkraftnutzung werden immer mehr geeignete Gewässer der Forellen- und Äschenregion zerstört;

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, ganzjährige Schonzeit

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Elektrobefischung als Methode zum qualitativen und quatitativen Nachweis am besten geeignet. Watfischerei mit gezielter Befischung von geeigneten und erfassbaren Habitaten (Rauschen oder Pools mit kiesig-steinigen Substrat sowie strömungsarme Flachwasserzonen).

Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen).

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Zeigerfischart der Rhithralregion. Die Groppe ist gleichzeitig Indiz für die vorhandenen Habitatstrukturen, insbesondere Klein- und Mikrohabitatstrukturen der Gewässersohle mit kiesig-steinigem Substrat (auch größere Fraktionen) und heterogener Ausprägung von Rauschen und Pools sowie der Wasserqualität.

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- deutliche Zunahme

- gleichbleibend

Bestand

Die Groppe ist in klaren, sauerstoffreichen Fließgewässern der Forellen- und Äschenregion meist in großer Individuenanzahl anzutreffen. Die Bestände der Groppe sind in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Ein leichter Anstieg der Individuenzahl ist zu erkennen.

Verbreitung und Einbürgerung

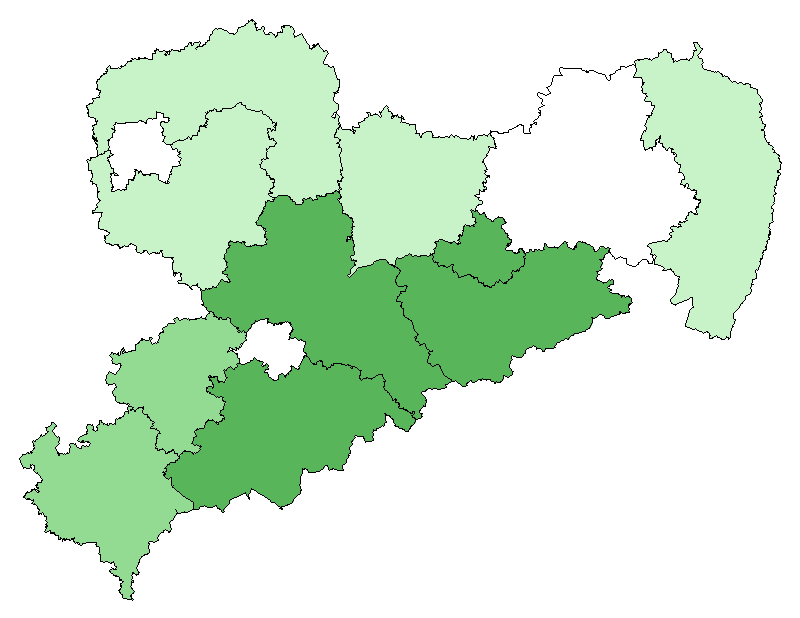

Die Vorkommen erstrecken sich auf den gebirgigen Teil von Sachsen in Höhenlagen zwischen 200 und 800 m NN.

Beispielgewässer: Weiße Elster und Nebengewässer; Rödelbach, Schwarzwasser; Zschopau und Nebengewässer; Flöha und Nebengewässer; Freiberger Mulde, Bobritzsch, Chemnitzbach, Gimmlitz; Vereinigte Weißeritz mit Roter und Wilder Weißeritz; Lockwitzbach, Müglitz, Gottleuba, Biela; Wesenitz, Lachsbach mit Sebnitz und Polenz, Kirnitzsch; Pließnitz als Zufluss zur Neiße

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Bächer der Forellen- und Äschenregion, einzelne Vorkommen auch in der Barbenregion mit festem, groben Untergrund (kiesig-steiniges Substrat) und ausreichend Gefälle;

Der Nachweis der Groppe ist gleichzeitig Indiz für die vorhandenen Habitatstrukturen, insbesondere Klein- und Mikrohabitatstrukturen der Gewässersohle (Wechsel zwischen Rauschen und Pools). Die Groppe ist auf ein räumlich zeitliches Nutzungsmuster verschiedener Gewässerstrukturen, Mikrohabitate, angewiesen:

- Habitat Gewässervertiefung: In den Gewässervertiefungen sind in den Wintermonaten die höchsten Individuendichten anzutreffen. Es dient auch als Winterruheplatz insbesondere für kleine Tiere

- Habitat Flachwasser - strömungsarm: Vom späten Frühjahr bis zum Herbst halten sich insgesamt nur wenige Groppen in den Vertiefungen auf. Die Kleineren sind dann in strömungsärmeren Flachwasserbereichen anzutreffen, von wo aus ein Teil von ihnen im Jahresverlauf als ältere Tiere in stärker strömende Flachwasserbereiche (= Nahrungshabitat) zieht

- Habitat Flachwasser - stärker strömend: Groppen kommen mit deutlich höheren Abundanzen im stärker strömenden Flachwasser von März/April bis September/Oktober vor. Im stärker strömenden Flachwasser halten sich ganzjährig größere Tiere auf, die von einwandernden kleineren Groppen ab Juli/August ergänzt werden durch

- gute Nahrungsverfügbarkeit

- nachlassendes Revierverhalten der Brutpflege betreibenden Männchen, die ab

diesem Zeitpunkt nur noch ihr im Vergleich zum Fortpflanzungsrevier wesentlich

kleineres Nahrungsrevier verteidigen

Die bezeichneten Mikrohabitate kennzeichnen unterschiedliche Ansprüche der Lebensstadien. Diese Mikrohabitate sind räumlich voneinander abgesetzt und müssen aber im Laufe des Zyklus erreichbar sein, um die natürliche Mortalität innerhalb der Gruppe der reproduktionsfähigen Fische zu kompensieren. Wasserbauliche Hindernisse zwischen diesen Mikrohabitaten müssen passierbar sein.

Weitere Merkmale sind

- Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 0,2 und 1,2 m/s

- Korngrößen zwischen 2 und 20 cm Durchmesser mit gut durchströmten Interstitial

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

Höhenstufen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Fließgewässer; Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit (Rückbau von Querbauerwerken; Errichtung funktionsfähiger Fischaufstiegsanlagen nach dem Stand der Technik)

Gefährdungen

Durch jegliche Art der Flussverbauung, Sohlberäumung und durch Nutzung der Wasserkraft werden geeignete Fließgewässerhabitate zerstört und es kommt zur Isolation einzelner Populationen (sehr geringe Mobilität der Groppe);

Sonstiges

Literatur

BLESS, R. (1990).: Die Bedeutung von wasserbaulichen Hindernissen im Raum-Zeitsystem der Groppe ( Cottus gobio L. ). Natur und Landschaft 65, S. 581-585

FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden

HOFFMANN, A (1996).: Auswirkungen von Unterhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen an Fließgewässern auf räumlich und zeitlich verschiedene Nutzungsmuster der Groppe Cottus gobio. Fischökologie 9, S. 49-61

SINDILARIU, P.-D., C. FIESELER, S. MALT (2005): Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II-Arten - Groppe. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

08.12.2010; Uwe Peters, öbv Sachverständiger