Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- Länge durchschnittlich 0,20 bis 0,30 m; maximal 0, 45 m und bis zu 2 kg schwer

- artcharakteristisch sind die fleckige Grundfärbung auf nackter Haut und der auf der Rückseite mit fünf bis acht großen Zähnen besetzte, ungeteilte Brustflossenstrahl (Stachel), großer Kopf mit breiter Mundspalte

- acht Barteln (jeweils vier) an Ober- und Unterkiefer; Barteln hinter den Nasenlöchern stehen nach oben

- trägt im Gegensatz zum heimischen Wels eine charakteristische Fettflosse, alle Flossen abgerundet

- Seitenlinie komplett

Biologie und Ökologie

- Erreichen der Geschlechtsreife im 2.-3. Jahr, Laichzeit bei Wassertemperatur über 18 °C

- fakultativer Kraut- oder Kieslaicher (= phyto-lithophile Reproduktionsstrategie), Eier werden am Boden abgegeben, Männchen hebt Grube im Kiesbodengrund aus, in welche das Weibchen die klebrigen Eiklumpen ablegt und dabei vom Männchen bewacht wird, geschlüpfte Brut (4 bis 8 Tage Erbrütungsdauer) wird noch eine Weile vom Männchen beschützt; 4.000 bis 5.000 Eier/Weibchen

- Widerstandsfähiger, nachtaktiver Bodenfisch

- Ernährung omnivor (Allesfresser), ausgesprochen gefräßig: frisst alles, was überwältigt werden kann (kleine Wirbellose, Fischlaich, Fische, Flusskrebse, Amphibien)

Überregionale Verbreitung

Herkunftsgebiet: Östliche USA vom Gebiet der Großen Seen bis zum Golf von Mexiko, südöstliches Kanada

Aktuelle Verbreitung in Europa: West-, Mittel- und Osteuropa

Aktuelle Verbreitung in Deutschland: Weit verbreitet, aktuell sind 285 Zwergwels-Vorkommen erfasst

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

Allgemeine Verantwortlichkeit

Untersuchungsstandards

Gezielte Beprobung der Gewässer zur Präsenzprüfung und Bestandsabschätzung mittels Elektrofischerei (Fließgewässer). Für die Durchführung der Elektrobefischung besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächsischer Fischereiverordnung (SächsFischVO) aufgrund Sächsischem Fischereigesetz (SächsFischG) sowie Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen) Monitoring erfolgt im Rahmen der Bestandsüberwachung durch EU-WRRL-Befischungen.

Sonstige Arten-Attribute

- Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung für gebietsfremde Wirbeltiere (BfN-Skripten 409)

Vorkommen

Status Etablierung

Neobiota, etabliert

Nachweisabsicherung

Nein

Bestand

Ab 1960 Verbreitung in Sachsen besonders in den Teichgebieten der Oberlausitz und Wermsdorf sowie in der Elbe. Die Vorkommen des Zwergwelses sind heute vorwiegend auf die Teichwirtschaften und deren Zu- und Ableiter sowie die Elbe konzentriert: Teichwirtschaften in der Oberlausitz und Wermsdorf mit regelmäßigem Vorkommen, Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Löbauer Wasser, Spree, Weißer und Schwarzer Schöps, Rödergebiet und Schwarze Elster; Elbe und einige Nebengewässer mit regelmäßigem Vorkommen. Fanganteil im Rahmen der EG-WRRL Befischungen – Zwergwels: 0,2 ‰ (2009), 0,04 ‰ (2010), 0,2 ‰ (2011), 0,1 ‰ (2012); 0,07 ‰ (2013), 0,2 ‰ (2014) = geringe Bestandsdichte in den Fließgewässern mit EG-WRRL Befischungen, spiegelt wegen schlechter Fangbarkeit Dominanzanteil bei Befischungen der Fließgewässerwasserkörper unzureichend wider. Langfristig ist der Bestandstrend als gleichbleibend bis leicht zunehmend einzustufen, kurzfristig gibt es keine nennenswerten Zu- oder Abnahmen.

Verbreitung und Einbürgerung

Einbürgerungszeit: gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa eingeführt, in Sachsen Anfang des 20. Jahrhunderts.

Einbürgerungsgrad in Sachsen: etabliert

Einbürgerungsweise: Besatz und Verschleppung

Phänologie

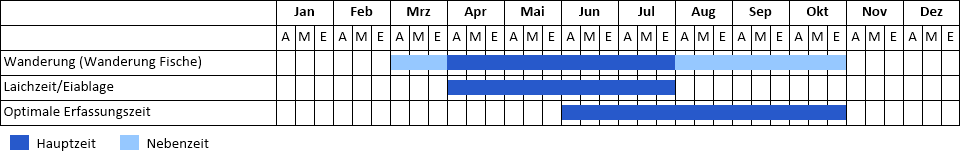

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Laichzeit abhängig von der Wassertemperatur (> 18 °C);

Geringe Mobilität der Art

Lebensraum

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

- Stillgewässer inkl. Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Standgewässer

Höhenstufen

- collin

- collin-montan

- planar

Management

Beurteilung

Naturschutzfachliche Beurteilung:

- als starker Räuber kann der Zwergwels die einheimische Fischfauna und deren Nahrungsgrundlage beeinträchtigen, besonders bodenbewohnende Arten

- Gefährdung heimischer Fischarten durch Übertragung von Parasiten sowie fischpathogener Bakterien und Viren

- Prädatorenfunktion für Amphibien und Invertebraten

- Hybridisierung mit heimischen Fischarten nicht bekannt

Wirtschaftliche Beurteilung:

- als Bodenfisch schwer zu fangen

- als Wirtschaftsfisch hat er die Erwartungen aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit nicht erfüllt.

- guter Speisefisch da grätenfrei

Fazit für Sachsen: Die Art ist bei Massenvorkommen sehr problematisch und muss deshalb in den Gewässern kurz gehalten werden. Eine völlige Verdrängung ist nicht mehr möglich.

Management

Präventive Maßnahmen:

- kein Besatz, Umsetzung eines restriktiven Besatzverbots-§ 12 (2) Sächsisches Fischereigesetz-SächsFischG aufgrund seiner Bewertung als invasive Art

- Abschwimmen aus den Teichwirtschaften unterbinden

- Ein Besitz und Vermarktungsverbot als auch ein Monitoring, insbesondere in der Nähe gefährdeter Biotope, wird empfohlen (Scheibner et al. 2015)

Bekämpfungsstrategien:

- Systematischer Fang durch Elektrobefischung und/ oder Netze

- Bei Minimierung der negativen ökosystemaren Auswirkungen, ist ein vorübergehendes Trockenlegen des gesamten Wasserkörpers möglich, um die Fische zu entnehmen (Wiesner et al. 2010).

Weitere Managementmaßnahmen: -

Handlungsbedarf: Der Handlungsbedarf für ein Management ist in zahlreichen Einzelfällen aus Gründen des Naturschutzes und der Fischereiwirtschaft gegeben. Insbesondere in kleineren Gewässern besteht die Gefahr der Verdrängung anderer Fischarten und von Amphibien.

Für das Management von Neobiota in Sachsen beachten Sie auch die offiziellen Seiten des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL):

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34835.htm ;

insbesondere auch die Arbeitshilfen:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34838.htm

Zentrales Medium für die Sammlung von Artdaten in der Naturschutzverwaltung des Freistaates Sachsen ist die Zentrale Artdatenbank beim LfULG:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8048.htm ;

Aktuelle Übersichtskarten der Verbreitung von Arten in Sachsen können unter folgendem Link abgerufen werden:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/cadenzaweb2014/commands.xhtml?Login.Anonymous

Weitere Informationen

Keine Schonzeit; kein Mindestmaß

Handlungsbedarf Neobiotamanagement

Handlungsbedarf für ein Management überwiegend gering oder nicht vorhanden

Sonstiges

Literatur

Sachsen:

Füllner, G., Pfeifer, M. & Zarske, A. (2005): Atlas der Fische Sachsens. Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH. Bautzen.

Völker, F. & Gause, S. (2014): Gewässerzustandsbewertung nach EU-WRRL – Teil Fische 2013 Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Gause, S. (2013): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2012 Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Volkmann, S. (2012): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2011. Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Volkmann, S. (2011): Befischung Sächsischer Fließgewässer im Rahmen der EU-WRRL 2010 Jahresbericht. LfULG.

Völker, F. & Volkmann, S. (2009): Jahresbericht 2009 zur Befischung im Rahmen der EU-WRRL. LfULG.

Peters, U. (2008): Ausgewählte Ergebnisse der Wildfischerfassung in verschiedenen Fließgewässern im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.

Peters, U. (2010): Ergebnisse der Wildfischerfassung im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft im Blickfeld der Karpfenteichwirtschaft und der Fließgewässer. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 18, S. 3-20, Görlitz.

Wilhelm, E.-G., Schmiedel, D., Schmidt, P.A., Scheibner, C., Roth, M. (2012): Neobiota und deren Invasionspotential im Zusammenhang mit dem Klimawandel sowie wirtschaftlichen Prozessen – Grundlagen für Handlungskonzepte. Schriftenreihe des LfULG Heft 37/2012

Weiterführende Literatur:

Geiter, O., Homma, S. & Kinzelbach, R. (2002): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Forschungsbericht 296 89 901/01. Texte des Umweltbundesamtes 25/02. Umweltbundesamt.

Gerstmeier, R. & Romig, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. 2. aktualisierte Auflage. Franckh-Kosmos Verlags GmbH.

Jungwirth, M., Haidvogel, G., Moog, O., Muhar, S., Schmutz, S.: (2003) Angewandte Fischökologie an Fließgewässern. Facultas UTB.

LfL (Bayerische Landesanstalt f. Landwirtschaft)-Institut für Fischerei (2013): Nicht heimische und gebietsfremde Arten in der Aquakultur.

Nehring, St., Essl, F., Klingenstein, F., Nowack, Ch., Rabitsch, W., Stöhr, O., Wiesner, Ch., Wolter, Ch. (2010): Schwarze Liste invasiver Arten: Kriteriensystem und Schwarze Listen invasiver Fische für Deutschland und für Österreich. BfN Skripten 285.

Nentwig, W. (2010): Invasive Arten. Haupt Verlag, Bern.

Scheibner, C., Roth, M., Nehring, S., Schmiedel, D., Wilhelm, E. & Winter, S. (2015): Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland. Band 2: Wirbellose Tiere und Wirbeltiere. Naturschutz und Biologische Vielfalt 141/2. Bonn - Bad Godesberg, Landwirtschaftsverlag.

Wiesner, C., Wolter, C. Rabitsch, W. & Nehring, S. (2010): Gebietsfremde Fische in Deutschland und Österreich und mögliche Auswirkungen des Klimawandels. BfN-Skripten 279, S. 192.

Links:

http://www.fischartenatlas.de - Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich, abgerufen am 04.09.2015

http://www.fishbase.org , abgerufen am 04.09.2015

http://www.wikipedia.org , abgerufen am 04.09.2015

http://www.fischlexikon.eu , abgerufen am 16.08.2015

http://www.neobiota.de , abgerufen am 16.08.2015

http://www.neobiota.de/13801.html , abgerufen am 28.10.2015

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 05.09.2015

Erstbearbeitung: Norman Döring, Überarbeitung Uwe Peters (öbv Sachverständiger)

Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm ;

Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23238.htm

Informationen zu Neobiota: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/34835.htm