Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Carabus nitens neigt nicht wie viele Arten der Gattung zu morphologischer Variabilität und bildet auch keine geografischen Rassen.

Kennzeichen

Der flugunfähige Heide-Laufkäfer ist die kleinste mitteleuropäische Carabus-Art. Die Tiere ähneln mit ihrer lebhaft metalisch grünen und kupfrigen Färbung sehr kleinen Carabus auronitens (Verwechslungsgefahr).

Biologie und Ökologie

Nach ARNDT (1989) ist Carabus nitens ein Frühjahrsfortpflanzer. Die Eiablage findet etwa ab Ende April bis Ende Juni statt. Die Kurze Entwicklungszeit der Larven wird regelmäßig schon im Hochsommer abgeschlossen. Die Jungkäfer sind danach sogar schon vor der Überwinterung als Imago aktiv (HŮRKA 1971).

Überregionale Verbreitung

Das Hauptverbreitungsgebiet von Carabus nitens ist zentral - und nordosteuropäisch. Ihre Vorkommen erstrecken sich von Irland, den Britischen Inseln, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Ukraine, Polen, Deutschland Tschechien, Slowakei bis in die Beneluxstaaten (TURIN et al. 2003). Innerhalb Deutschlands war die Art früher weiter verbreitet, heute beschränken sich Ihre Vorkommen eher auf die nördlichen Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Hinweise Erhaltungszustand

Die Bestände des Heide-Laufkäfers sind zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts in ganz Deutschland sehr stark zurück gegangen. Dieser anhaltend negative Trend erreicht besorgniserregende Ausmaße. In vielen Bundesländern ist die Art derzeit verschollen oder bereits ausgestorben.

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Als Standardmethode zur Erfassung der Art sind Bodenfallen besonders gut geeignet. Hier gilt wie bei anderen stark gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Arten das Gebot der Anwendung schonender Verfahren. Zur Sondierung von Populationen ohne Kenntnis von Vorkommen können normale Fallensysteme (empfohlen: Fangflüssigkeit Essigsäure 5-10% [Handelsüblicher Speiseessig] unter Zugabe von Detergenz) zur Anwendung kommen. Bei Bekanntsein von lokalen Populationen sind Lebendfallen, in denen die Tiere sich auch verstecken können, zu empfehlen.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Nach dem aktuellen Arbeitsstand der Roten Liste der Laufkäfer von Deutschland ist Carabus nitens vom Aussterben bedroht (RL 1) und nicht mehr in der Kategorie 2 (stark gefährdet)!

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

sehr starke Abnahme

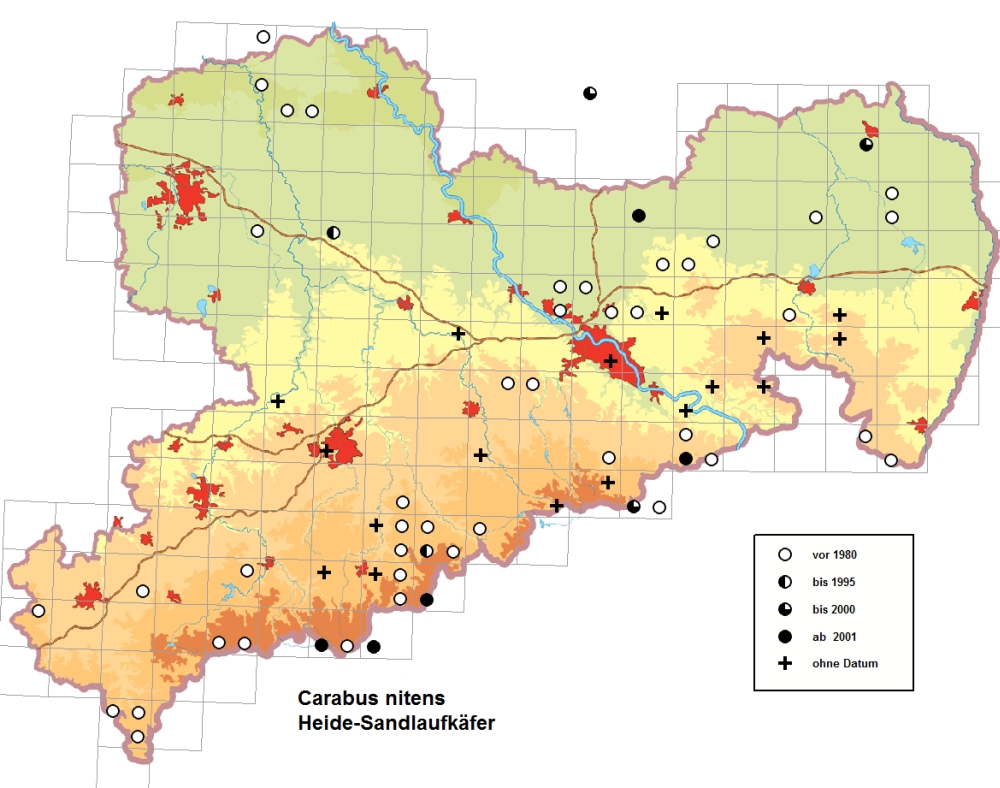

Verbreitungskarte

Bestand

In Sachsen existieren nur noch etwa 4 aktuelle von ehemals über 79 Vorkommen.

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis 1945 bis 1979

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis vor 1945

- Westsachsen: Nachweis vor 1945

Verbreitung und Einbürgerung

Carabus nitens war zumindest in Westsachsen in den dreißiger Jahren die häufigste Carabus-Art überhaupt (ERMISCH-LANGER 1936). Bei NÜSSLER & GRÄMER (1966) ist zu lesen, dass Carabus nitens auch im Erzgebirge und in Ostsachsen verbreitet und häufig war. Leider existieren heute nur noch sehr wenige, offenbar sehr kleine lokale Populationen in Sachsen. Besonders auf dem Erzgebirgskamm gibt es offenbar grenzübergreifende Populationen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik (TÁBORSKÝ et al. 2005).

Phänologie

Erläuterung Phänologie

Carabus nitens erscheint witterungs- und Höhenabhängig ab April mit steil ansteigenden Aktivitätsmaxima. Im Juni gehen die Beobachtungen deutlich zurück um im September nochmals kurz anzusteigen.

Lebensraum

Carabus nitens besiedelt Heidelebensräume und Moore verschiedener Ausprägungen. In Sachsen werden übereinstimmend mit den Erkenntnissen aus anderen Bundesländern (ASSMANN & JANSEN 1999, MATHYL 1990, 2009) trockene europäische Heiden mit Calluna vulgaris, Atlantische Feuchtheiden mit Eric tetralix und auch Moor- und Moorrandbereiche kolonisiert (WALTER 1995, ZINNER 2005, GEBERT 2006). Sowohl aus dem Erzgebirge als auch aus den Niederungen der Muskauer Heide (NSG Hermannsdorfer Moor bei Weißwasser - teilweise erloschen) liegen Funde vor, in denen die Art in Beerstrauchheiden (Vaccinium vitis-idea) mit Birkenanflug nachgewiesen wurde.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Schwerpunkvorkommen in Lebensraumtypen nach FFH-Richtline: Trockene Europäischen Heiden mit Calluna vulgaris (FFH-LRT 4030), Atlantische Feuchtheiden mit Erica tetralix (FFH-LRT 4010), Regenerierbare Moore (FFH-LRT 7120) und partiell in Übergangs- und Schwingrasenmooren (FFH-LRT 7140) sowie Binnendünen mit Sandheiden (FFH-LRT 2310) (ZINNER 2005). Die in älteren Schriften (BURMEISTER 1937, NÜSSLER & GRÄMER 1966) angegebenen Lebensräume wie Brachen, Ödländereien, Feldfluren dürften nach jetzigen Erkenntnissen eher als Durchzugsraum genutzt worden sein.

Habitatkomplexe

Ökologische Charakterisierung

- Moore

- Wald und waldähnliche Gehölze

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand zu den tatsächlichen Vorkommen von Carabus nitens

in Sachsen ist trotz verschiedener Erfassungen im Rahmen der FFH-Managementplanung lückenhaft.

Management

Als effektivste Schutzmaßnahmen sind Methoden der Offenhaltung der betreffenden Lebensräume geeignet. Hierzu sind die Beibehaltung eines Übungsbetriebs mit Bodenverwundungen durch Fahrzeuge und Schießbetrieb mit kleinen Brandereignissen ebenso geeignet wie das Plaggen, Mulchen oder gezielte Flämmen in begrenzten (!) Bereichen unter Erhaltung unbeeinflusster Teilflächen. Aufkommende Jungbäume müssen so früh wie möglich ausgerissen oder wenn bereits zu kräftig, gefällt werden um günstige Habitatbedingungen zu sichern bzw. wieder herzustellen.

Gefährdungen

Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind: Habitatverlust durch Nutzungsänderung bzw. -aufgabe von Calluna-Heiden besonders auf Truppenübungsplätzen

Habitatverlust von trockenen Zwergstrauchheiden mit Calluna vulgaris durch zunehmende Beschattung und Nährstoffeinträge aus der Luft

Isolation, genetische Verarmung durch Kohärenzverlust lokaler Populationen, Melioration und Aufforstung von Moorstandorten und die Entwässerung von Feuchtheiden.

Sonstiges

Literatur

ARNDT, E. (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Gattung Carabus LINNÉ (Coleoptera: Carabidae), mit 27 Figuren und 1 Tabelle. – Beiträge zur Entomologie Berlin 1: 63-103. ASSMANN, T. & J. JANSSEN (1999): The effects of habitat changes on the endangered ground beetle Carabus nitens (Coleoptera. Carabidae), Journal of Insect Conservation 3: 107-116 BURMEISTER, F. (1939): Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage, 1. Band: Adephaga, 1. Familiengruppe: Caraboidea. - Verlag Hans Goecke, Krefeld, 307 S. ERMISCH K. & W. LANGER (1936): Die Käfer des sächsischen Vogtlandes in ökologischer und systematischer Darstellung. III. Teil. - Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung, Band II: 1-196. GEBERT, J. (2006): Die Sandlaufkäfer und Laufkäfer von Sachsen, Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Teil 1, Band 4 (Cicindelini-Loricerini). - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 10: 180 S. Dresden. GEBERT, J. (2007): Sandlaufkäfer und Laufkäfer in der Muskauer Heide – Bemerkungen zur aktuellen Situation, der Habitatentwicklung und vorläufige Prognosen an ausgewählten Beispielen (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae), Mit 5 Abbildungen und einer Tabelle, (Vortrag zur 15. Jahrestagung der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz am 12. März 2005 in Görlitz (geändert). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 15: 91-104. HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer, Band 1, Adephaga - Caraboidea. - Krefeld, 1 - 463. HŮRKA, K. (1971): Die Larven der mitteleuropäischen Carabus- und Procerus-Arten. Morphologisch-taxonomische Studie.- Rozpravy Československé Akademie Věd 81 (8): 1-136. LINDROTH, C. H. (1945): Die Fennoskandischen Carabiden I, Spezieller Teil. - Elanders (Göteborg): 709 S. MATHYL, E. (1990): Maßnahmen zum Schutz des Heidelaufkäfers (Carabus nitens.) (Coleoptera, Carabidae) -Entomologische Nachrichten und Berichte 34 (2): 73- 75. MATHYL, E. (2005): Die Laufkäfer im NSG Göldenitzer Moor bei Rostock – Welche Überlebenschancen haben seltene und gefährdete Moorarten in einem Regenmoor bei intensivem Torfabbau? – Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg XLVIII: 125-158. NÜSSLER, H. & R. GRÄMER (1966): Die Carabidae Mittel- und Ostsachsens, Teil I. Gattungen Cychrus F., Carabus L. und Calosoma Web. Mit 6 Karten. – Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 7 (28): 295-335. TÁBORSKÝ, I., ČECHURA, J., KITTNER, J. & J. ROUS (2005): Käfer der Familien Carabidae und Silphidae im Kammgebiet des Erzgebirges (Coleoptera). – Sborník Oblastního muzae v Mostě, řada přírodovědná 27: 15-36. TURIN, H., PENEV, L. & A. CASALE (Hrsg.) (2003): The Genus Carabus in Europe, A Synthesis. – Co –published by pensoft Publishers, Sofia-Moscow & European Invertebrate Survey, Leiden: XVI + 512 pp., 24 Farbtafeln, 217 Karten. WALTER, S. (1995): Ein erneuter Nachweis von Carabus nitens (L.) im Erzgebirge (Col., Carabidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 39 (4): 229-230, Dresden. ZINNER, F. (2005): Naturschutzfachliches Monitoring im Freistaat Sachsen: Eine Konzeption und deren beispielhafte Umsetzung in der Königsbrücker Heide unter besonderer Berücksichtigung von Laufkäfern, Heuschrecken und Tagfaltern. – Dissertation Universität Bremen: 297 S.; Shaker Verlag Aachen.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

- Stand 22.02.2011; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)

- Stand 02.03.2011; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)