Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Die Nominatform Coenonympha tullia tullia (Synonym: C. philoxenus Esper, 1780) fliegt auf den Britischen Inseln, in Fennoskandien und einigen Ostseeinseln sowie verstreut in Nord-Deutschland.

Auf den Britischen Inseln kommen weitere Unterarten vor (C. t. rothliebii Herrich-Schäffer, 1851, C.t. scotica Staudinger 1901) und auch im übrigen Europa.

Bei uns kommt die in Mittel- und Osteuropa verbreitete Unterart C. t. tiphon (Rottemburg, 1775) vor, deren locus typicus Halle/Saale ist.

Kennzeichen

Falter klein bis mittelgroß, Vorderflügellänge 18 bis 21 mm, Vorderflügel-Oberseite hell orangebraun, beim Weibchen meist die Augenflecke der Unterseite durchscheinend. Vorderflügel-Unterseite ein Augenfleck im Apex, meist noch ein weiterer am Außenrand. Im Hinterflügel beginnt die schwach ausgebildete weiße Binde meist an der Vorderkante. Nach außen folgt eine ziemlich vollständige Reihe von Augenflecken, der Saum ist ohne Bleiglanz.

Biologie und Ökologie

Aus Sachsen sind bisher keine Ei- oder Raupenbeobachtungen bekannt geworden. Gemäß des Lebensraumes kommen als Raupennahrung (Hart-)Gräser in Frage (Ebert 1958/60 nennt das Schnabelried Rhynchospora alba). Aus der deutschen Literatur ist bekannt, dass die Eiablage an Grasblättchen erfolgt. Es überwintert die Raupe in einem mittleren Stadium (L3/4). Die Entwicklung zum Falter und dessen Flugzeit hängt im Wesentlichen vom Witterungsverlauf im Frühjahr ab.

Die Art kann in sehr niedrigen Populationsdichten überleben, so dass sie sich jahrelang den Beobachtungen entziehen kann.

Die Art wird bezüglich Flächenanspruch für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren in Klasse 2 (4 ha) eingestuft und bezüglich der Populationsdichte in die Klasse 3 bis 5 (4 bis 64/ha).

Überregionale Verbreitung

Früher in allen Bundesländern vorkommend, ist die Art jetzt in BE, ST, TH, HE und SL ausgestorben.

Europaverbreitung: In mehreren Unterarten von den Britischen Inseln über Nord-, Ost- und Mitteleuropa vorkommend. Isolierte Vorkommen an der westlichen (Belgien, N- und NO-Frankreich, NW-Schweiz) und südlichen (Bosnien-Herzegowina) europäischen Arealgrenze. Verbreitungskarte: KUDRNA et. al. (2011): 130.

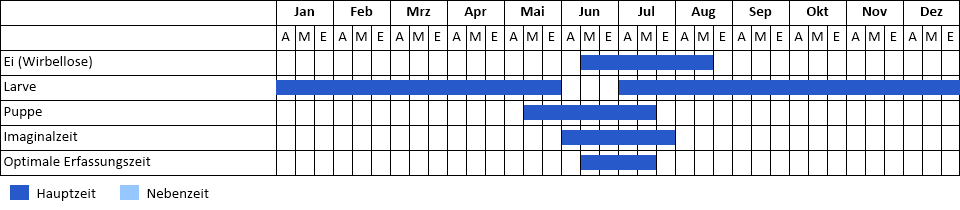

Phänologie

Phänogramm