Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Nach NESEMANN & NEUBERT 1999 werden H. medicinalis und H. verbana (syn. H. medicinalis f. officinalis) als eigenständige Arten anerkannt und unterschieden. Somit bezieht sich die ursprüngliche FFH-Richtlinie, auf 2 Arten, die unter der Bezeichnung H. medicinalis zusamrmengefasst sind. Gerade H. verbana ist die medizinisch häufiger verwendete Art und wird zeitweise sehr stark aus südosteuropäisch-vorderrasiatischm Gebieten (v. a. Türkei) nach Deutschland importiert, wo entwichene bzw.

ausgesetzte Exemplare z. T. sehr individuenreiche Populationen gebildet haben.

Um beide Arten während zukünftiger Untersuchungen eindeutig zu differenzieren, sei auf die ausführlichen Erläuterungen in GROSSER (2003) verwiesen. Häufig werden beide Arten mit dem Vielfraßegel Haemopis sanguisuga verwechselt.

Kennzeichen

Hirudo medicinalis ist eine große Egelart, die sich auf etwa 20 cm Länge strecken kann. Die Egel sind dorsal bräunlich bis olivgrün gefärbt mit drei Paaren rötlicher Streifen. Die Streifen des innersten Paares sind am breitesten, gelegentlich kleine schwarze Punkte einschließend. Jeder Streifen des mittleren Paares umschließt segmental einen tropfenförmigen schwarzen Fleck Die Streifen des äußeren Paares sind am schmalsten und an ein gelbes Seitenband grenzend. Ventral ist die Art gelblichgrün gefärbt mit schwarzen Flecken in unregemäßiger Form und Anzahl (vgl. GROSSER 2003)

Biologie und Ökologie

Hirudo medicinalis ist ein Ektoparasit von Wirbeltieren. Egel aller Altersklassen saugen

v. a. an Amphibien (Ranidae), seltener an Fischen. Die Notwendigkeit der Aufnahme von Warmblüterblut zur Erlangung der Fortpflanzungsfähigkeit wird diskutiert (HERTER 1968). Gelegentlich verschlingen Jungtiere auch Wirbellose. Diese allein stellen jedoch keine ausreichende Nahrungsgrundlage dar.

Nach einer ausgiebigen Blutmahlzeit können Egel über ein Jahr ohne weitere Nahrungsaufnahme leben.

Die Kokonablage erfolgt in feuchter Erde oberhalb der Wasserlinie im August und September, ca. vier Wochen nach der Paarung, die im Wasser oder angrenzenden Erdreich stattfindet. Altersstrukturen innerhalb der Populationen sind unbekannt, da sich das Alter nicht zweifelsfrei ermitteln lässt. Es treten Populationsschwankungen auf, so daß die Egel an einem Fundort mitunter bis zu mehreren Jahren nicht nachgewiesen werden.

Hirudo-Arten können aktiv, jedoch nicht sehr ausdauernd schwimmen. Somit ist eine Ausbreitung v. a. durch die Auswilderung medizinisch genutzer Egel, heute fast ausschließlich von H. verbana, gegeben. Da die Egel über eine Stunde zur vollständigen Nahrungsaufnahme benötigen, profitieren sie auch von der Mobilität ihrer Wirtstiere. Weiterhin bewirken Hochwasser Verdriftung von Egeln.

Blutegel besitzen eine irn Vergleich zu vielen anderen Wirbellosen relativ lange Entwicklungszeit. So scheinen Tiere im Freiland erst mit drei Jahren fortpfanzungsfähig zu werden, jedoch über zwanzig Jahre leben zu können (HERTER 1968).

Überregionale Verbreitung

Das Areal von Hirudo medicinalis schließt Deutschland vollständig ein. Jedoch tritt die Art im Gebiet nur sehr zerstreut auf, kann hier aber auch individuenreiche Populationen bilden, wie z. B. in der Region Halle/Leipzig (GROSSER 1995).

Blutegel bevorzugen kleine, flache, pflanzenreiche sich schnell erwärmende Standgewässer. In größeren Gewässern (Seen) werden v. a. die flachen, makrophytenreichen Verlandungszonen besiedelt. Typische Habitate sind verlandende Altarme, jedoch sind die Blutegel auch in Sekundärgewässern, wie z. B. alten

Lehmgruben zu finden. Gemeinsam sind den Lebensräumen individuenstarke Amphibienvorkommen als Nahrungsgrundlage und schlammige Ufer mit lockerem Erdreich, in das die Kokons abgelegt werden.

Größere Wasserstandsschwankungen bis hin zur fast völligen Austrocknung werden zeitweise ertragen.

Erhaltungszustand

unbekannt

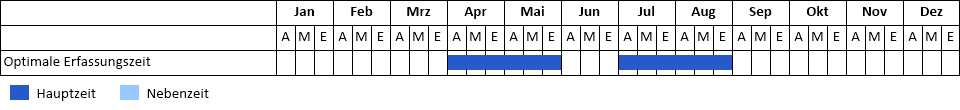

Phänologie

Phänogramm