Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Der Körper ist aalförmig gestreckt ohne paarige Flossen, mit Saugmund, sieben Kiemenöffnungen hinter dem Auge und bleistiftdünn. Die durchschnittliche Länge beträgt 10 bis 15 cm, maximal bis 20 cm. Die Oberseite ist dunkelblau bis grünlich, Bauchseite hell gefärbt. In der Laichzeit färben sich Mundscheibe und Aftergegend des Weibchens rostrot. Beide Rückenflossen sind miteinander verbunden und die Mundscheibe ist mit stumpfen Zähnen besetzt.

Das Bachneunauge verfügt über anatomische Ähnlichkeiten mit dem Flussneunauge. Beide Arten könnenim gleichen Areal vorkommen, sind jedoch leicht anhand der Körpergröße und Bezahnung zu unterscheiden. Beide Arten stellen ein Artenpaar dar, von dem das Bachneunauge einen reduzierten und das Flussneunauge einen vollständigen Lebenszyklus aufweist.

Biologie und Ökologie

Die Bachneunaugen leben versteckt im Sediment klarer, sauerstoffreicher Bäche und Flüsse der Forellen- und Äschenregion. Sie ernähren sich hauptsächlich von Detritus (Filtrierer). Das Bachneunauge ist eine stationäre Süßwasserform. Die Laichperiode und die Dauer der Larvenzeit (die Larven werden als Querder bezeichnet) entsprechen etwa der des Flussneunauges. Auch die Eiablage entspricht dem des Flussneunauges und erfolgt unter heftigen Umschlingen (Lampretenzopf). Ein Weibchen kann bis zu 1500 Eier abgeben. Nach dem Laichgeschäft sterben die adulten Tiere ab.

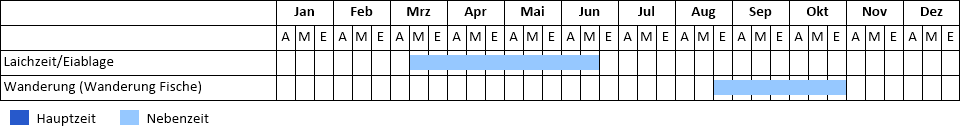

Die larvale Phase (Querder) oder Wachstumsphase dauert etwa 3 bis 5 Jahre im Sediment der Gewässer. Mit Beginn der Metamorphose zum erwachsenen Tier von August bis Oktober nehmen die Bachneunaugen keine Nahrung mehr auf. Der Darm bildet sich zurück. Die adulten Tiere wandern dann bachaufwärts und sammeln sich in kleinen Gruppen unter Steinen. Sie halten zunächst eine Winterruhe, bevor zwischen März und Juni das Laichgeschäft erledigt wird.

Überregionale Verbreitung

Autochthon

Die Art ist in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas sowie Italien verbreitet. Sie kommt nicht auf der iberischen Halbinsel und im Einzugsbereich der Donau (abgesehen von einigen Oberläufen) vor.

Erhaltungszustand

günstig

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Phänologie

Phänogramm