Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Anadrome Art, die zum Zeitpunkt der Laichreife meist 0,60 bis 1,0 m, selten bis 1,5 m lang ist. Die Kiefer des realtiv kurzen Kopfes sind kräftig bezahnt. Die Mundspalte reicht bis zum hinteren Ende des Auges. Der Schwanzstiel ist relativ dünn, lang und im Querschnitt wenig zusammengedrückt. Die Schwanzflosse ist eingeschnitten.

Die Körperfärbung ist je nach Alter verschieden: Jungfische des Süßwassers (Parr) sind bunt gefärbt und dunkel quergebändert. Smolts (ins Meer abwandernde Junglachse) sind silbrig glänzend und haben zahlreiche schwarze Punkte.

Laichreife Lachse (beide Geschlechter) sind bronzen bis rötlich gefärbt und bekommen rote Punkte an Kopf und Körper. Am farbprächtigsten sind die Milchner mit ihren charakteristischen bunten Querbändern sowie dem ausgeprägten Laichhaken an der Spitze des Unterkiefers.

Lachse sind nur schwer von Meer- und Bachforellen zu unterscheiden. Der Schwanzstiel des Lachses ist länger, dünner und im Querschnitt rund, die Schwanzflosse ist deutlich eingebuchtet, der Kopf ist kleiner. Das Maul ist kürzer und reicht höchstens bis zum hinteren Ende des Auges. Die roten Punkten der Körperzeichnung sind immer ohne weißen Hof.

Biologie und Ökologie

Während des Aufenthalts im Meer unternehmen Lachse weite Wanderungen zwischen den euröpäischen Küsten von Atlantik, Nord- und Ostsee, bis hin nach Grönland, Labrador und an die amerikanischen Neuengland-Staaten. Sie halten sich meist in Küstennähe in einer Tiefe von bis zu 10 m auf und ernähren sich ab einer Größe von über 30 cm ausschließlich von Fischen. Bis zum Erreichen dieser Körpergröße ernähren sich die Fische von Flohkrebsen (Gattung Themisto) und von Krill (Euphausia superba). Diese Fress- und Wachstumsphase dauert 1 bis 4 Jahre. Tiere, die genügend Fettvorräte für die Laichwanderung in der rötlich werdenden Muskulatur gespeichert haben, beginnen ihre Einwanderung in diejenigen Flusssysteme, in denen sie aufgewachsen sind. Selbst in den Flussoberläufen werden vorwiegend die Laichplätze der Elterntiere aufgesucht. Mit welchen Sinnen die Orientierung bewerkstelligt wird, ist noch nicht völlig geklärt. Im Süßwasser erfolgt die Orientierung auf den Heimatfluss am Geruch. Vor dem weitgehenden Verschwinden der Lachse aus den mitteleuropäischen Gewässern wurden zumindest in den größeren Flüssen das ganze Jahr über aufsteigende Lachse beobachtet.

Die einzelnen Populationen unterschieden sich dabei in der Länge der Laichwanderung, der Wandergeschwindigkeit und der Jahreszeit des Aufstiegs. Die Rückkehr der Lachse in die Flüsse erfolgt relativ unabhängig von der Laichzeit. Der Hauptteil der Lachse steigt jedoch 6 bis 3 Monate vor der eigentlichen Laichzeit in die Flüsse auf. Bereits während der Wanderung zum Heimatfluss stellen die zum Laichen zurückkehrenden Lachse die Nahrungsaufnahme weitgehend ein. Im Süßwasser wird keine Nahrung mehr aufgenommen.

Der Fisch kann auf Grund seines Körperbaus und seiner Größe auf seiner Laichwanderung über kurze Distanzen enorme Schwimmgeschwindigkeiten erreichen. Er ist in der Lage, über 20 Sekunden eine Schwimmgeschwindigkeit von 16 km/h beizubehalten. Bei einer Fließgeschwindigkeit von 6 m/s kann sich ein 1,0 m langer Lachs immer noch mit mehr als 1m/s flussaufwärts bewegen. Atlantische Lachse können Hindernisse von 2 bis 3 m Höhe überwinden, wenn sich vor dem Hindernis ein entsprechend tiefer Kolk befindet (ideale Kolktiefe = 1,25 mal so tief wie die Höhe des Hindernisses). Ablaichen Lachse laichen bei Wassertemperaturen zwischen 4,4 und 10 Grd. C. Die Lachse legen ihre Eier in ständig vom Frischwasser durchströmte Laichgruben. Die Laichgruben befinden sich bevorzugt am unteren Ende einer Rausche. Anadrome Rogner produzieren zwischen 1.500 und 1.800 Eier/kg Körpermasse. Die gelblichen, orange bis bernsteinfarbenen Eier haben einen Durchmesser von 5-7 mm und ein durchschnittliches Gewicht von 164 mg. Die optimale Temperatur für die Befruchtung liegt bei 6 Grd. C. Die Entwicklung der Eier erfolgt bei 0,5 Grd. C bzw. 7 Grd. C ohne Erhöhung der Verluste. Bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grd. C kann die Mortalität wegen einer ansteigenden Verpilzungsgefahr bereits indirekt erhöht sein.

Das Ablaichen beginnt damit, dass der Rogner einen geeigneten Laichplatz erkundet und Probegrabungen durchführt. Die sich am Laichplatz einfindenden Milchner tragen Revierkämpfe um den Rogner aus. Der Sieger balzt mit zittrigen Bewegungen um das Weibchen. Der Rogner beginnt nun mit der Schwanzflosse die Laichgrube (LxB=1,5-2,0 x 1,0-1,5 m) auszuheben. Ist die Laichgrube entprechend tief genug, beginnt der Rogner mit der Eiablage. Der Milchner drängt sich seitlich an den Rogner. Eier und Sperma werden gemeinsam in die Laichgrube abgegeben. Häufig finden sich zum Laichgeschäft stationäre Zwergmilchner ein, die wegen ihrer geringen Größe beweglicher sind und aktiv am Laichgeschehen teilnehmen können, obwohl der siegreiche Milchner stets bemüht ist, männliche Konkurrenten zu verdrängen. Nach der Eiablage bewgt sich der Rogner an den stromauf gelegenen Rand der Laichgrube und deckt das Gelege mit dem zuvor aufgeworfenen Geröll ab. Die Rogner geben nicht alle Eier auf einmal ab. Sie laichen bei stetiger Flussaufwärtsbewegung mehrmals ab. Teilweise werden bereits belegte Laichgruben von anderen Rognern ein zweites Mal belegt. Aus der Anzahl der Laichgruben in einem Fluss kann allein deshalb kaum auf die Zahl der vorhandenen Laichfische geschlossen werden. Mit dem Ablaichen ist der biologische Kreislauf geschlossen. Nach der kräftezehrenden Wanderung sind die Energiereserven der Fische schon vor dem Ablaichen aufgebraucht. Milchner haben sich darüber hinaus bei Revierkämpfen verletzt. Die Hautläsionen und Wunden infizieren sich anschließend mit Pilzen und Bakterien. Eine Regeneration der Verletzungen ist selten und in vielen Fällen überleben deshalb Lachse das Ablaichen nicht.

Der Atlantische Lachs ist im Gegensatz zu den Pazifischen Lachsen grundsätzlich in der Lage, im Verlauf seines Lebens mehrmals abzulaichen.

Lebensabschnitt der Junglachse im Süßwasser Embryonaler Lebensabschnitt

Die Zeit von der Befruchtung der Eizelle bis zum Schlupf ist auch beim Atlantischen Lachs wie bei allen Fischen von der Wassertemperatur abhängig. Der Schlupf erfolgt nach 70 bis 200 Tagen, unter gemäßigten klimatischen Bedingungen nach 175-195 Tagen. In Bruthäusern wird mit einer Erbrütungszeit von 400-450 Tagesgraden (Summe der Tagesmittel der Wassertemperaturen in der Erbrütungs- oder Larvenzeit) bis zum Schlupf gerechnet. Eleutheroembryonaler Lebensabschnitt Beim Schlupf sind die Dottersacklarven (oder Alevins) etwa 15 mm lang. Die Eleutheroembryonen verbleiben weitere 4 bis 6 Wochen im Interstitial der Laichgrube, bis der Dottersack fast vollständig aufgebraucht ist. Der nunmehr ca. 25 mm lange Brutfisch geht erst im Interstitial der Laichgrube zur exogenen Nahrungsaufnahme über. Die Brutfische verlassen jedoch recht schnell das schützende Interstitial. Dieser Vorgang geschiet offenbar in der Nacht. Die Fische besetzen dann Jungfischhabitate in unmittelbarer Umgebung der Laichgrube.

Juveniler Lebensabschnitt

Mit dem Verlassen des Intertsitials beginnt der juvenile Lebensabschnitt der Lachse. Die Junglachse besetzen dann in der Regel mit 50 Parrs/100 qm (bis zu 370 Parrs/ 100 qm sind möglich) das unmittelbare Umfeld. Bei zu hohem Konkurrenzdruck lässt die Brut sich flussabwärts verdriften. Die Überlebensraten vom befruchteten Ei bis zum schwimm- und fressfähigen Parr können trotz der langen Liegezeit der Eier im Kiesbett zwischen 80 und 90 % erreichen. Die Überlebensraten variieren in Abhängigkeit von den Wassertemperaturen, der Sedimentation im Kiesbett, Kiesbettbewegungen und Fraßfeinden. Wasserreiche Winter sorgen für deutlich bessere Jahrgänge von 0+ Parrs im nächsten Sommer. Harte Winter mit geringem Abfluss oder starkem Eisgang haben schlechte Lachsjährgänge zur Folge. Die Junglachse, die jetzt Parrs heißen, halten sich im ersten Sommer vorwiegend in Rauschen (riffles) auf. Tagsüber werden schnell fließende Abschnitte, nachts strömungsberuhigte bodennahe Bereiche aufgesucht. Die Habitatparameter sind wie folgt zu charakterisieren: Als Deckungsstruktur wird der Steinblock (20 cm über der angrenzenden Sohle) bevorzugt, gefolgt von Abschnitten ohne Deckungsstrukturen, submerse Vegetation/Wurzel folgen vor dem Deckungsstrukturtyp Steinblock & submerse Vegetation/Wurzel und dem Typ aus submerser Vegetation/Wurzel & Unterstand. Weniger Zuspruch finden der Unterstand, Steinblock & Unterstand sowie Steinblock & submerse Vegetation/Wurzel & Unterstand in abnehmender Reihenfolge. Die Deckungsstrukturtypen werden in der Regel von juvenilen Bachforellen besiedelt, die die Junglachse aus diesen Strukturen meist verdrängen. Als Substrate werden bevorzugt der Stein, gefolgt von Kies Sand und Feinsediment. Weniger angenommen werden Fels und Laub als Sohlsubstrate.

Strömungsgeschwindigkeit an der Wasseroberfläche bevorzugter Bereich zwischen 0,0 und 0,60 m/s, Median 0,39 m/s, maximal 1,75 m/s; bei über 0,60 m/s nimmt die Präferenz stark ab Strömungsgeschwindigkeit an der Substratoberfläche bevorzugter Bereich zwischen 0,0 und 0,79 m/s, Median 0,10 m/s; bei über 0,10 m/s nimmt die Präferenz stark ab Wassertiefe am Standort bevorzugter Bereich 10 bis 40 cm, unter 10 cm und über 80 cm nur noch wenige juvenile Lachse anzutreffen, Mediane Tiefe für große juv. Lachse 30 cm für kleine juv. Lachse 22 cm; in Tiefen über 50 cm sind nur noch sporadisch kleine Lachse anzutreffen, große Lachse sind in Kolken mit 70 bis 80 cm Tiefe und 110 bis 120 cm relativ häufig; ältere juvenile Lachse dringen in deutlich tiefere Gewässerbereiche vor, Wassertiefen kleiner 10 cm werden gemieden Beschattung stark beschattete Habitate (90 bis 100 % Beschattung) werden unabhängig von der Größe der juvenilen Lachse bevorzugt frequentiert (45 % der Individuen) Broken Water Surface (BWS) - Oberflächenturbulenz maximal turbulente Bereiche (90 bis 100 %) werden von 25 % der Individuen bevorzugt, gefolgt vom BWS-Bereich 0 bis 10 %, nach dem maximal turbulenten Bereich werden eher Abschnitte mit geringer Oberflächenturbulenz präferiert Smoltifizierung nach 1 bis 3 Jahren im Süßwasser ändert sich das Aussehen der Junglachse. Die bunten, fast drehrunden und durch die charakteristischen Querstreifen (Parrstreifen) gekennzeichneten Junglachse werden silbrig glänzend, seitlich deutlich abgeplatteter, die Schwanzflosse wird tiefer gegabelt.

Die Lachse entwickeln sich zum Smolt, der mit seinem veränderten Habitus dem Leben im Meer besser angepasst ist. Neben den genannten morphologischen Veränderungen geht die Smoltifizierung auch mit physiologischen Verhaltensänderungen einher. Das bisherige Territorialverhalten weicht einem ausgeprägtem Schwarmverhalten. Die Überlebensrate vom Lachsei bis zum Smolt betragen im Mittel etwa 1,5 %, können aber auch deutlich über oder unter diesem Wert liegen. Die Smoltifizierung ist vor allem von der Größe der Fische, nicht jedoch vom Alter abhängig. Die mittlere Länge abwandernder Smolts beträgt 14,8 cm. Die Produktivität von Lachsflüssen erreicht zwischen 1 und 10 2+ Smolts/100qm und Jahr (ideal rund 6 Smolts/100 qm und Jahr). Im gemäßigten Klima smoltifizieren 80 % der Lachse im zweiten (2+), jeweils 10 % im ersten und dritten Sommer. Überschreiten Parrs im Frühjahr oder Hochsommer die kritisache Smoltlänge, können sie sich im folgenden Frühjahr nicht mehr zu Smolts umwandeln. Diese Fische verlieren ihre Fähigkeit, ins Meer abzuwandern. Vor allem Milchner entwickeln sich so zu stationären Lachsen, die jedoch im folgenden Herbst am Laichgeschäft mit anadromen Fischen teilnehmen. Diese nicht anadromen Fische haben populationsgenetisch eine große Bedeutung.

Nach der Smoltifizierung wandern die Junglachse aus dem Geburtsfluss in den Nordatlantik. Die Smoltabwanderung wird durch die Verlängerung der Tage, ansteigende Wassertemperaturen und einen erhöhten Abfluss im Frühjahr ausgelöst. Für die Abwärtswanderung werden günstige Bedingungen mit hohen Abflussmengen gezielt genutzt. Das Maximum der Abwanderung wird bei Wassertemperaturen von 9 bis 10 Grd. C mit absoluten Spitzen in der Morgen- und Abenddämmerung erreicht. Im Brackwasser beginnt eine komplizierte Adaptionphase. Die Smolts müssen ihre Osmoregulation auf die Salzgehalte des Meerwassers umstellen. Das geschieht durch die schrittweise Adaption unter Ausnutzung der salzgehaltsgradienten im Mündungsbereich der Flüsse. Der Übergang vom Süßwasser ins Meer ist natürlicherweise mit hohen Verlusten verbunden. Im Meer ziehen die Post-Smolts etwa 3 m unter der Wasseroberfläche mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/Tag zu ihren Fressplätzen.

Überregionale Verbreitung

Der Atlantische Lachs ist im Nordatlantik bis zum Nordpolarmeer heimisch. Nach Osten dringt er bis an die westsibirische Kara (Mündung 65 ö.L.) in den nördlichen Ausläufern des Urals vor und erreicht damit die Grenze zwischen Europa und Asien. In Westeuropa laicht er in den Flüssen Norwegens am Polarkreis bis zum spanisch-portugisischen Douro, der bei Porto in den Atlantik mündet. An der Küste Nordamerikas ist er zwischen der Ungava-Bay in Nordquebec, zwischen Neufundland und Labrador, Grönland und dem Connecticut River im Süden verbreitet. Laichflüsse finden sich auf den britischen Inseln, Irland, Island, den Färöern, Südwestgrönland und in vielen Ostseezuflüssen.

Seit der letzten Eiszeit existiert eine eigenständige Population in der Ostsee.

Sein natürliches Vorkommen ist auch für das Mittelmeer belegt.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

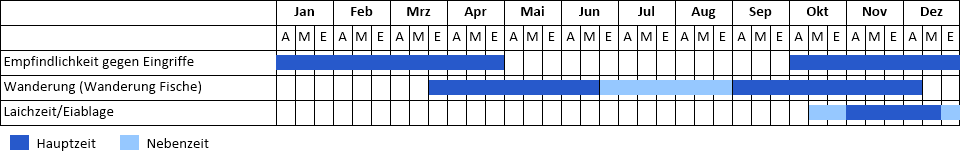

Phänologie

Phänogramm