Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Der Eremit bildet nach derzeitigem Kenntnisstand zwei verschiedene Rassen, die von einigen Spezialisten als eigene Arten angesehen werden (AUDISIO et al. 2007, 2009). Bei Inkrafttreten der FFH-Richtlinie zählten auch die heute teils kontrovers interpretierten Taxa einheitlich zu Osmoderma eremita, sodass unabhängig davon ob es nun Rassen oder Arten sind, alle diese Tiere wie ein Taxon zu behandeln sind. Die Taxa heißen Osmoderma eremita und Osmoderma barnabita.

Kennzeichen

Körper erzfarbig schwarz mit leicht abgeflachter Oberfläche. Größe bis zu 38 mm. Charakteristisch ist der Duft der männlichen Tiere nach Juchtenleder bzw. Aprikose.

Biologie und Ökologie

Osmoderma eremita lebt in Metapopulationen die aus mehreren in kleiner räumlicher Distanz stehenden Teilpopulationen besteht, welche die natürliche Reichweite des Käfers von ca. 300 m wohl nicht überschreitet. Größere Distanzen werden jedoch nicht ausgeschlossen (RANIUS & HEDIN 2001). Dabei ist jeder besiedelte Einzelbaum als Teilpopulation zu betrachten. Die Art führt eine sehr versteckte Lebensweise in mulmigem Substrat innerhalb von Baumhöhlen lebender Bäume. Nur etwa 15% der Tiere verlassen jemals ihre Brutstätten. Die Eiablage erfolgt im Mulm von Baumhöhlungen, die meist durch Astabbrüche, Blitzrinnen, Spechthöhlen o. ä. entstanden sind. Sie vollzieht sich in tieferen Schichten des Mulmkörpers der Höhlung. Die daraus schlüpfenden Larven bewegen sich in Bereichen mit einem bestimmten Feuchtigkeitsgradienten und zudem abhängig vom Angebot aufschließbaren Substrates. Abhängig von der allgemeinen Temperaturentwicklung dauert die Entwicklung der Käfer vom Ei zur Imago 3-4 Jahre. Dabei durchlaufen sie drei Larvenstadien. Am Ende der Entwicklung wird von der Larve ein Kokon gebaut, in dem sie sich nach einem Vorpuppenstadium zur Puppe entwickelt. Der Schlupf der fertigen Käfer erfolgt etwa von April-Juni. Von Juni bis Juli erscheinen die Tiere das erste Mal an der Oberfläche des Mulmkörpers. Die Geschlechterfindung geschieht entweder direkt in der eigenen Höhle oder innerhalb der Metapopulation. In warmer Witterung schwärmen die Weibchen aus und orientieren sich an dem aprikosenartigen süßlichen Geruch, den die Männchen ausströmen. Posierende Männchen kann man dann oft in den Höhleneingängen beobachten oder teilweise auch schon am charakteristischen Geruch erkennen.

Überregionale Verbreitung

Europäisch verbreitete Art mit Vorkommen vom nördlichen Spanien über Mittelschweden bis ins Baltikum und Westrussland und zum Balkan. In Deutschland in allen Bundesländern. Derzeit die meisten Funde im Osten des Landes: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern (SCHAFFRATH 2005).

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Es werden zwar regelmäßig neue Populationen aufgrund laufender FFH-Arten-Monitorings und Eingriffsuntersuchungen aus Sachsen bekannt, dennoch muss von einem realen und anhaltenden Habitatverlust durch vielfältige Einflüsse ausgegangen werden. Hier besteht ein diffuses Kenntnisdefizit aufgrund der geringen Untersuchungs- und Beobachterdichte.

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Der Nachweis der Art erfolgt in der Regel nach der jeweils aktuellsten Version des Kartier- und Bewertungsschlüssels des LfULG bzw. STEGNER & STRZELCZYK (2006) . Es werden potentielle und tatsächliche Brutbäume durch Artenkenner erfasst. Begehungen in der laubfreien Zeit von November bis April zum Auffinden von Kotpillen und Ektoskelettresten und Larven im Mulmkörper bereits offener Höhlungen. Während der Hauptaktivitätszeit bei entsprechender Witterung. Erfassung aller vorgegebener Parameter (z.B. Anzahl der Brutbäume, Zählung von beobachteten Imagines, Einschätzung des Erhaltungszustandes der Populationen.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

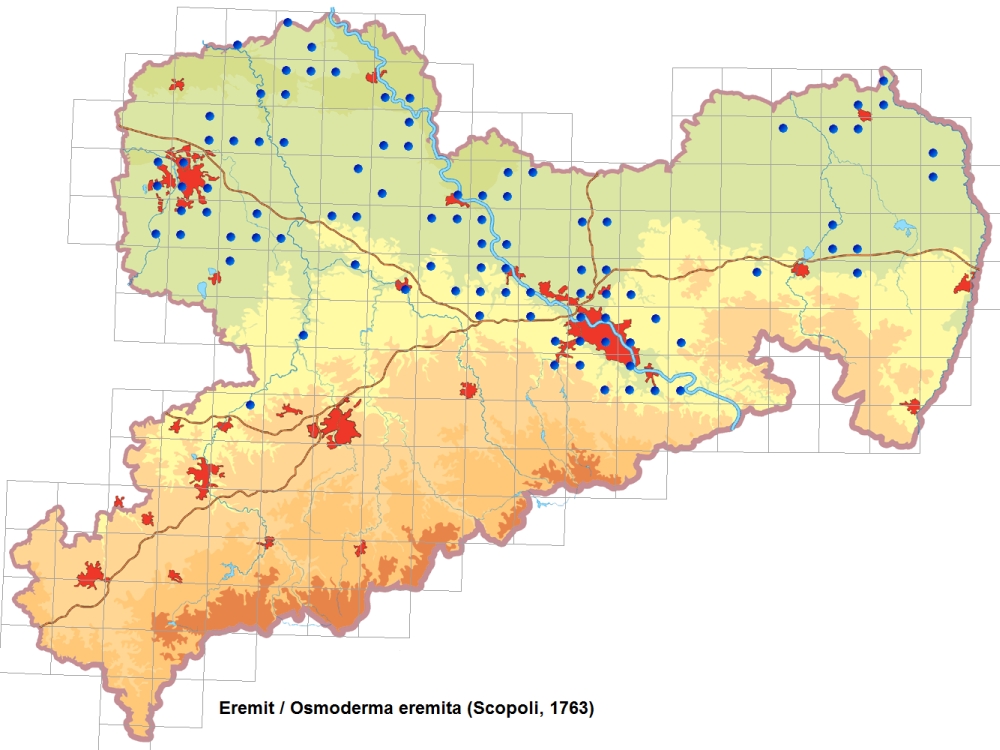

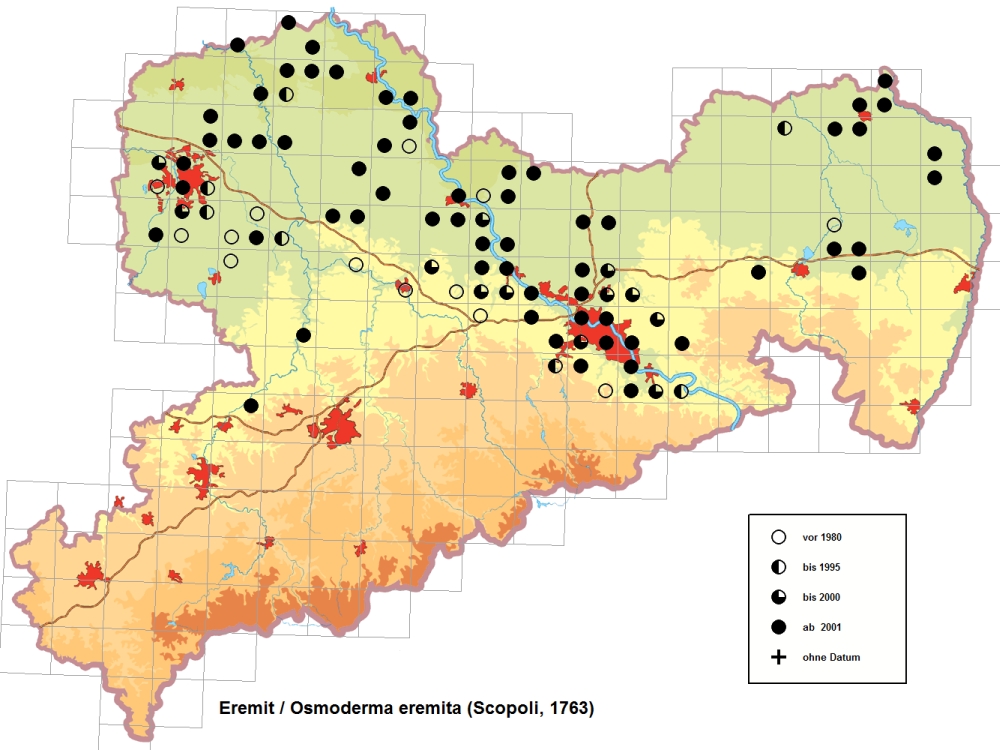

Verbreitungskarte

Bestand

In Sachsen scheint der Bestand zumindest auf absehbare Zeit gesichert. Der Freistaat zählt zu den Bundesländern mit einer der höchsten Bestandsdichten.

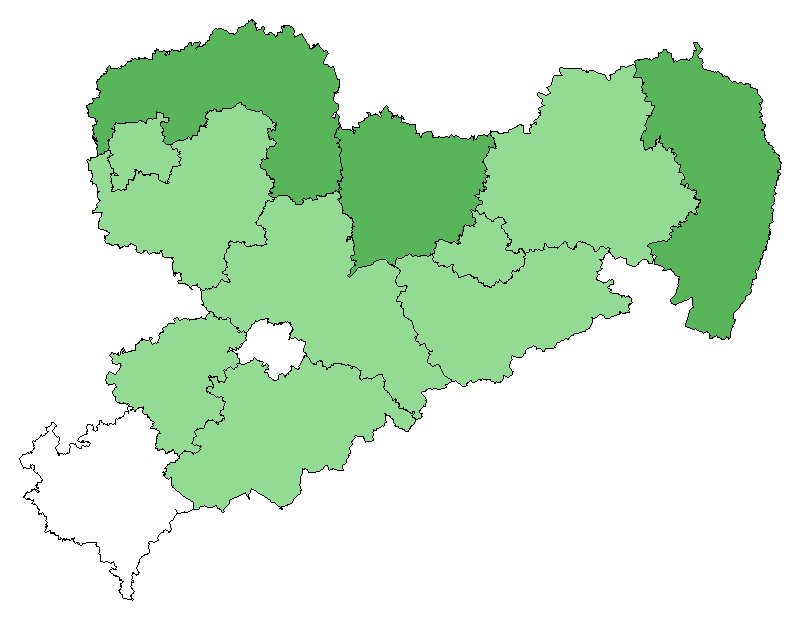

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Der Schwerpunkt der Verbreitung dieser wärmepräferierenden Art liegt in der Dresdener Elbtalweitung stromabwärts und deren Seitentälern, im Bereich der Hartholzauen um Leipzig und im unteren Muldental zwischen Eilenburg und Wurzen sowie der Dübener Heide.

Vorkommenskarte

Phänologie

Erläuterung Phänologie

Je nach jahreszeitlicher Temperaturentwicklung sind die Imagines von Mitte Juni bis Mitte September an den Brutbäumen zu beobachten. Auch am vergorenen Saft von Eichen sind sie, oft sogar vergesellschaftet mit anderen Arten wie dem Hirschkäfer oder Rosenkäfern während des Sommers, zu finden. Der Schwerpunkt des tageszeitlichen Auftretens liegt in den späten Nachmittagsstunden bis in die Nacht. Warmes Wetter mit Temperaturen von über 18°C befördert die Aktivität der Tiere.

Lebensraum

Wie bei anderen altholzbewohnenden Käfern ist der bevorzugte Lebensraum in den allermeisten Fällen in historisch alten Baumbeständen gegeben. Besiedelt werden dabei verschiedene Baumarten. In Sachsen bevorzugt Eichen, Buchen, Linden, Apfelbäume, Weiden (Kopfweiden), Eschen und seltener auch andere Baumarten.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Besiedelte Bäume sind meist sehr alt, haben einen Brusthöhendurchmesser von mindestens 60 Zentimetern (meist deutlich mehr) und weisen sich durch Faulstellen, Astabbrüche, Blitzrinnen und ähnliche Pforten aus. Brutbäume finden sich als Solitärbäume bis in Siedlungen hinein, als Linearbestände an Straßen, in Parks, auf Streuobstwiesen, in Friedhöfen, entlang von Gewässern und anderen Bereichen mit alten Baumbeständen.

Habitatkomplexe

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Laubwald, Laubmischwald

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand ist trotz erheblicher Kenntniszuwächse in den letzten zwanzig Jahren immer noch als lückenhaft zu bezeichnen. Besonders zur Autökologie bestehen noch Kenntnisdefizite.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landes-TOP 50-Art für den Artenschutz/das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Erhalt alter Baumbestände (ausgewogene Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung der Baumstatik), Förderung von Eichenaufwuchs (heterogene Bestandskontinuität), Erhalt auch absterbender Bäume, Sicherstellung von Kohärenz alter Baumbestände auch durch vorausschauende Neuanpflanzung. Freistellung beschatteter Brutbäume und potentieller Brutbäume in Vorkommensgebieten.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

An erster Stelle stehen Gefährdungen durch menschliche Eingriffe (Qualitätsminderung bestehender Populationen): Intensivierung der Holznutzung und Entfernung anbrüchiger Bäume, Wegesicherungspflicht (Gesetzes- und Interessenkonflikte), Intensivierung der Forstwirtschaft (Alterklassenforste), Absägen überhängender Äste im agrarisch genutzten Raum, Unterbrechung der Habitattradition, fehlende Pflege (Auflichtung) ehemals als Hutewälder genutzter Baumbestände. Beschattung von Brutbäumen. Devastierung alter Waldgebiete durch Bergbau.

Sonstiges

Literatur

AUDISOI, P., BRUSTEL, H., CARPENETO, G. M., COLETTI, G., MANCINI, E., PIATELLA, E., TRIZZINO, M., DUTTO, M. ANTONINI,G., & DE BIASE, A. (2007): Updating the taxonomy and distribution of the European Osmoderma, and strategies fpr their conservation

(Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). - Fragmenta entomologica 39 (2): 273-290, Roma.

AUDISOI, P., BRUSTEL, H., CARPENETO, G. M., COLETTI, G., MANCINI, E., TRIZZINO, M., ANTONINI, G., & DE BIASE, A. (2009): Data on molecular taxonomy and genetic diversification of the European Hermit beetles, a species complex of endangered insects (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae, Osmoderma). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 47 (1): 88-95.

RANIUS, T. & J. HEDIN (2001): The disperal rate of a beetle, Osmoderma eremita, living in tree hollows. - Oecologie 126 (3): 931-941.

SCHAFFRATH, U. (2005): 4.9 * Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) pp. 362-369. In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose.- Münster (Landwirtschaftsverlag) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 743 S.

STEGNER, J. & STRZELCZYK, P. (2006): Der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) – eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie, Handreichung für Naturschutz und Landschaftsplanung. – Eigenverlag VIDUSMEDIA GmbH: 43 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 23.08.2011; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)