Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) / Mopsfledermaus

Synonyme

Barbastella barbastellus barbastellus

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-II (Anhang II - Art der FFH-Richtlinie (1992)), FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- mittelgroße dunkel schwarzbraun gefärbte Fledermausart mit breiten, vorn miteinander verbundenen Ohren

- Flügelspannweite 26 - 29 cm

- Gewicht 7- 10 g

- Unterarmlänge 36,5 – 43,5 mm

Biologie und Ökologie

- Wochenstuben- und Sommerquartiere vor allem in Bäumen hinter abstehender Borke, daneben auch in Spalten an Gebäuden, nahezu tägliche Quartierwechsel innerhalb eines Quartierkomplexes

- die Weibchen bekommen ein Junges im Jahr, seltener auch Zwillinge

- Winterquartiere hinter Baumrinde sowie in Spalten von ober- und unterirdischen Bauwerken, in unterirdischen Winterquartieren befinden sich die Hangplätze im kalten Eingangsbereich

- Jagdgebiete in Wäldern aller Art sowie an deren Rand und entlang von Gehölzbeständen in der Offenlandschaft

- Nahrung besteht überwiegend aus Kleinschmetterlingen

- schneller wendiger Flug, Jagd vegetationsnah entlang von Grenzlinien und dicht über den Baumkronen

- mittelgroße Aktionsräume, Jagdgebiete oft nahe am Tagesquartier, aber auch regelmäßig >10 km davon entfernt

- ohne gerichtete saisonale Wanderung und mit einem hohen Anteil nichtwandernder Tiere, Sommer- und Winterquartiere sind meist weniger als 40 km voneinander entfernt

Überregionale Verbreitung

- das Verbreitungsgebiet umfasst ganz Europa vom Mittelmeerraum bis zum 60. Breitengrad, östlich bis zum Kaukasus

- Vorkommen in ganz Deutschland mit Ausnahme des äußersten Nordwestens, Verbreitungsschwerpunkte liegen in Bayern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In hohem Maße verantwortlich

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

Wochenstubenquartiere:

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- ggfs. Kastenkontrollen

- Zählungen sichtbarer Tiere 1-2-mal pro Winterhalbjahr bei Frosttemperaturen

- zusätzlich Einsatz von Fotofallen

- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- in Gebieten mit geringer Vorkommensdichte sind Netzfänge zur Arterfassung geeigneter als akustische Methoden

- Netzfänge außerdem zur Feststellung des Reproduktionsstatus

- zusätzlich telemetrischen Untersuchungen zur Suche nach Quartieren und Ermittlung der Raumnutzung

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

- 45 bekannte Wochenstubenkolonien, die meist aus 10 – 30 Weibchen bestehen

- 76 bekannte Winterquartiere, in denen meist 1 - 5, maximal 48 Tiere gezählt werden

- aktuelle Nachweise auf 170 MTBQ

Verbreitung und Einbürgerung

- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet

- Vorkommen in allen Naturräumen

- Wochenstubennachweise und Winterfunde vor allem im Tief- und Hügelland

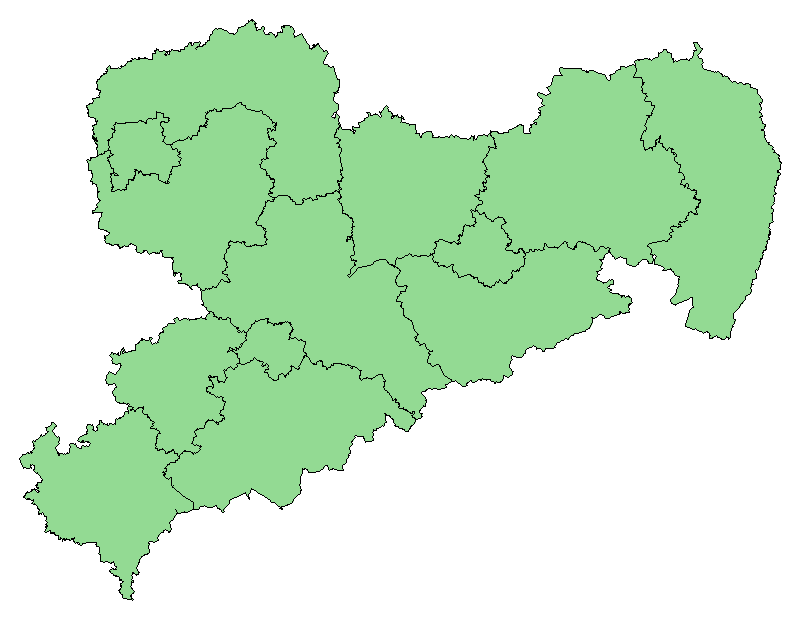

Vorkommenskarte

Phänologie

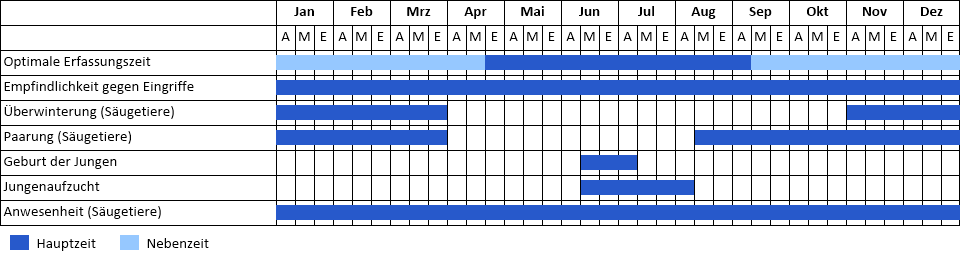

Phänogramm

Lebensraum

- Laub-, Misch- und Kiefernwälder mit hohem Quartierangebot, dörfliche Siedlungen in Waldnähe

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten in und an Gebäuden (Fensterläden, Fassadenverkleidungen) sowie in Baumquartieren (meist hinter abstehender Borke absterbender oder toter Bäume)

- Winterquartiere in Kellern Gewölben, Stollen, Bunkern, Wasserdurchlässen, Tunneln, in Mauerspalten von Brücken sowie in Felsspalten

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Gebäuden und Bäumen

- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden, Bäumen und unterirdischen Bauwerken

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers

Habitatkomplexe

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Grünland, Grünanlagen

- Höhlen, Bergwerksanlagen

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gebäude, Siedlungen

- Wälder

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

- Quartiererhaltung, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

- Erhaltung und Förderung von Altholzinseln mit einem hohen Totholzanteil mit mindestens 10 Quartierbäumen mit abstehender Rinde pro ha

- Sicherung der Störungsfreiheit in Winterquartieren

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung und Förderung zusammenhängender Leitstrukturen im Offenland (Gehölzstreifen, Baumreihen)

Gefährdungen

- Quartierzerstörungen durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Einsatz für Fledermäuse toxischer Holzschutzmittel in Quartieren

- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung

- Störungen in Winterquartieren

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- zunehmende Lebensraumfragmentierung durch Straßen bzw. den Verlust von Leitstrukturen in der Offenlandschaft

Sonstiges

Literatur

BRINKMANN, R., BIEDERMANN, M., BONTADINA, F., DIETZ, M., HINTERMANN, G., KARST, I., SCHMIDT, C., SCHORCHT, W. (2008): Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse. – Ein Leitfaden für Straßenbauvorhaben im Freistaat Sachsen – Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, 136 S. DIETZ, C., HELVERSEN, O. v. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart. GEISSLER, R. & SCHOBER, W. (1994): Zum Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus, Schreber 1774) im Regierungsbezirk Leipzig. - Veröff. Naturkundemuseum Leipzig 12: 38-48. HERRMANNS, U., POMMERANZ, H. & MATTHES, H. (2003): Erstnachweis einer Wochenstube der Mopsfledermaus, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), in Mecklenburg - Vorpommern und Bemerkungen zur Ökologie. - Nyctalus (N.F.) 9 (1): S. 20–36. MESCHEDE, A. & HELLER, K.-G. (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz. PODANY, M. (1995): Nachweis einer Baumhöhlen-Wochenstube der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) sowie einige Anmerkungen zum Überwinterungsverhalten im Flachland. - Nyctalus (N.F.) 5: S. 473-479. RYDELL, J., NATUSCHKE, G., THEILER, A. & ZINGG, P.E. (1996): Food habits of the Barbastelle bat Barbastella barbastellus. Ecography 19: S. 62-66. SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (Hrsg.) (2009): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege, 416 S. SCHOBER, W. & GRIMMBERGER, E. (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart. Sierro, A. (1999): Habitat selection by barbastelle bats (Barbastella barbastellus) in the Swiss Alps (Valais). – J. Zool., Lond. 248: 429 – 432. STEFFENS, R., ZÖPHEL, U. & BROCKMANN, D. (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S. STEINHAUSER, D. (2002): Untersuchungen zur Ökologie der Mopsfledermaus, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), und der Bechsteinfledermaus, Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) im Süden des Landes Brandenburg. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 71: S. 81–98. VEITH, M., KIEFER, A. & HILLEN, J. (2005): Monitoring der Mopsfledermaus, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) im Bereich der geplanten Verlängerung der Start- und Landebahn des Flugplatzes Frankfurt-Hahn. – Endbericht im Auftrag der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, 43 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010 Ch. Schmidt ; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel