Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) / Blauflügelige Ödlandschrecke

Synonyme

Gryllus caerulescens Linnaeus, 1758, Gryllus coerulescens (Fabricius, 1775), Acrydium coerulescens (Lamarck, 1835), Ctyphippus coerulescens (Bolivar, 1876), Ctyphippus caerulescens (Dubrony, 1878)

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Verwechslungsgefahr Verwechslung im Larvenstadium mit Rotflügliger Ödlandschrecke (in Sachsen ausgestorben) und Blauflügliger Sandschrecke

Kennzeichen

Männchen 15-23 mm lang Weibchen 20-30 mm lang Die Flügel reichen bei beiden Geschlechtern bis über das Hinterleibsende hinaus. Die Deckflügel und auch die Hinterbeine weisen zwei bis drei breite dunklere Streifen auf, die bei sehr hellen und auch sehr dunklen Exemplaren undeutlicher werden. Die Hinterflügel sind blau mit einer dunklen Querbinde. Auch die Hinterschienen können eine leichte Blaufärbung aufweisen. Der Thorax ist kräftig und das Abdomen relativ schlank, die Sprungbeine sind kräftig ausgebildet. Die Grundfarbe ist wie bei den anderen Arten der Gattung Oedipoda sehr farb- und mustervariabel. Die Farbe kann von einem hellen Grau bis fast Schwarz reichen, auch ocker- und rotbraune Töne sind häufig zu finden. Es handelt sich hier um eine Anpassung an den Untergrund, die schrittweise bei den einzelnen Larvenhäutungen ausgebildet wird, aber auch erwachsene Tiere sind noch zu einem Farbwechsel fähig. Der Kopf überragt in Seitenansicht das Profil des Halsschildes nur unwesentlich. Gesang: Gesang im Sinne von Balz gibt es bei dieser Art nicht. Die Männchen können aber kurze Schwirrverse erzeugen. Diese sind aber selten zu hören. Das Lautespektrum umfasst noch knackende Mandibellaute und Fluggeräusche (leises Schwirren). Diese können von beiden Geschlechtern erzeugt werden.

Biologie und Ökologie

Die Art ist leicht xerophil und thermophil und lebt am Boden in schütterer niedrigwüchsiger Vegetation mit größeren vegetationsfreien Stellen auf mageren Standorten. Die Eiablage erfolgt in den Boden. Die Entwicklung erfolgt über 4-5 Larvenstadien (Weibchen obligatorisch 5), Überwinterung als Ei. Nahrung Süßgräser und Kräuter

Überregionale Verbreitung

Holopaläarktische Verbreitung. In Europa fehlt sie weitgehend in Skandinavien (Ausnahme Südschweden), Island, Nordrussland und auf den Britischen Inseln. In Deutschland ist die Art weiter verbreitet als die Blauflüglige Sandschrecke. Ein Verbreitungsschwerpunkt ist wiederum Ostdeutschland, wobei die Mittelgebirge und Nordostdeutschland nur punktuell besiedelt sind. Der zweite Schwerpunkt ist das Mosel-Rhein-Main-Donaugebiet und die Regnitz. Darüber hinaus gibt es in fast allen Landesteilen punktuelle Vorkommen. Im äußersten Norden fehlt die Art jedoch. Sie kommt an vielen Standorten syntop mit der Blauflügligen Sandschrecke vor.

Erhaltungszustand

günstig (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

Allgemeine Verantwortlichkeit

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

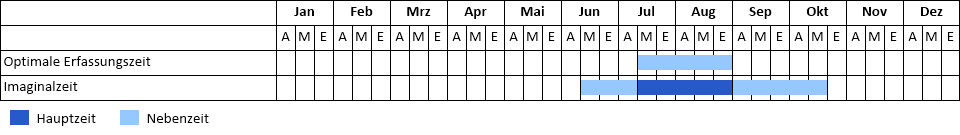

Phänologie

Phänogramm