Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) / Feldhamster

Synonyme

Hamster, Europäischer Feldhamster

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Der Feldhamster Cricetus cricetus (Linné, 1758) ist die einzige Art der Gattung Cricetus (Großhamster) und die einzige in Mittel- und Westeuropa wild lebende Hamsterart. Früher in Europa in drei Unterarten aufgespalten (Nominatform C. c. cricetus; daneben C. c. canescens in den westlichsten Verbreitungsgebieten sowie C. c. nehringi in Südosteuropa), diese Formen werden inzwischen aber als geografische Variation phänotypischer Parameter ohne Rechtfertigung eines Unterartstatus betrachtet.

Kennzeichen

- Kopf-Rumpf-Länge erwachsener Tiere 20 bis 30 cm, Schwanz ca. 5 cm lang

- Gewicht meist 200-500 g, selten schwerer

- Männchen sind größer und schwerer als Weibchen

- Körperbau wühlertypisch kräftig und gedrungen, kurze Beine, relativ große Ohren

- geräumige Backentaschen, in denen Nahrung transportiert werden kann

- Kontrastreiche bunte Fellfärbung: Oberseite, Schwanz und Hinterbeine gelblichbraun bis rotbraun, helle Flecken an Hals, Wange, Schulter und Flanke, Unterseite und Vorderbeine tiefschwarz, Schnauze und Pfoten weiß

- verschiedene Farbabweichungen möglich: schwarze Farbvariante (melanistische Hamster) auf wenige Regionen des Verbreitungsgebietes beschränkt, dort aber lokal mit Populationsanteilen von 15 bis über 80 % (innerhalb Deutschlands nur in Thüringen vorkommend); allgemein selten treten auch weiße, gelbe, graue Tiere auf

Biologie und Ökologie

- Ökologie:

- lebt einzeln in bis zu 2 m tiefen Erdbauen; Tiefe und Komplexität der Baue sehr unterschiedlich, einfache Schutzbaue oder Jungtierbaue bestehen nur aus einer schrägen Röhre, die etwa 30 cm unter der Oberfläche in einer Nestkammer endet; später werden dann weitere Gänge und Kammern angelegt, typisch sind von der Erdoberfläche senkrecht nach unten führende Fallröhren

- Ernährung überwiegend herbivor (Kräuter, grüne Pflanzenteile, Früchte und Samen, Gräser, Wurzeln etc.), zeitweise werden auch Käfer, Regenwürmer und kleine Wirbeltiere in größerem Umfang verzehrt, als Mundvorräte werden grüne, saftige Pflanzenteile in den Bau getragen

- zur Vorbereitung auf den Winterschlaf tragen Hamster im Spätsommer in den Backentaschen Vorräte in den Bau ein („hamstern“ von Samen, Getreidekörnern, Hülsenfrüchten, Wurzeln, Knollen etc.), im Herbst werden die Baue vertieft und nach Einstellen der oberirdischen Aktivität von innen verschlossen (Überwinterung)

- große Anteile des Winters verbringen Feldhamster im Winterschlaf (nicht durchgängig schlafend, von Wachphasen unterbrochen, in denen die Tiere im Bau umherlaufen und sich von ihren Vorräten ernähren)

- Hamstermännchen sind von April bis Anfang August in Dauerbrunst, durchstreifen auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen ein größeres Gebiet (Aktionsraumgröße 1 - 3 ha) und wechseln zwischen verschiedenen Bauen (Weibchenbau, eigene Baue); Hamsterweibchen sind in der warmen Jahreszeit v.a. mit der Jungenaufzucht beschäftigt, daher über längere Zeit einem Bau treu und nutzen kleineren Aktionsraum (0,5 bis 1 ha)

- in Mitteleuropa sind zwei bis drei Würfe im Jahr mit je 5-12 Jungen möglich, Jungtiere werden ab dem Alter von 3-4 Wochen selbstständig, bei den derzeitigen üblichen Bewirtschaftungsterminen sind 3 Würfe die Ausnahme und die Überlebenschancen des 2. Wurfes, der ab Ende Juli selbstständig wird, sehr schlecht

- nachgewiesenes Höchstalter 4 Jahre, wird im Freiland aber kaum erreicht, aufgrund sehr hoher Mortalität (v.a. durch Prädation) in Populationen kompletter Individuenaustausch innerhalb von ein bis zwei Jahren

- Mobilität/Ausbreitungspotenzial:

- Bauwechsel: bei beiden Geschlechtern verbreitet; in der Fortpflanzungszeit (Mai-Juli) wechseln Männchen häufiger, nach Beendung der Reproduktion (August) wechseln v.a. die Weibchen

- Aktionsraumverlagerungen: um 200 - 300 m, meist nach Übersiedlung in einen neuen Bau

- Abwanderung/Habitatwechsel: durch externe Faktoren (Nahrungsmangel, erhöhte Populationsdichte, Grundwasseranstieg) ausgelöst, konzentriert sich in Deutschland v.a. auf den Zeitraum nach dem Stoppelumbruch (Ende Juli bis Ende September, Maximum im August), der die nach der Ernte auf den Feldern noch verbliebenen Ressourcen (Nahrung, Bevorratungsmöglichkeiten, Deckung) beseitigt; maximale Distanzen unbekannt, Wiederfunde markierter Tiere in > 1 km Entfernung

- Nahrungssuche/Exkursionen: max. 500-700 Meter

- aktuell kein Ausbreitungspotenzial (Siedlungsdichten sehr gering, Habitatbedingungen durch intensive Landbewirtschaftung ungünstig), hohe räumliche Mobilität ermöglicht wechselnde Besiedlung der jeweils günstigsten Habitate (Ackerflächen)

Überregionale Verbreitung

- kontinentale Tierart, sehr großes Verbreitungsgebiet zwischen 44 und 59° Nord bzw. 5 und 95° Ost, westlichste Vorposten im Elsaß, den Niederlanden und Belgien, größere Vorkommen in Mittel-, Teilen Ost- und Südosteuropas sowie in weiten Teilen des eurasischen Steppengürtels bis etwa zum Jenissej und nach Nordwestchina

- Areal ist jedoch nicht durchgängig besiedelt, da sowohl großräumig wirksame Faktoren (Klima) als auch Höhenlage (Vorkommen nur selten über 400 müNN) und Bodeneigenschaften limitierend wirken

- Hauptvorkommen in Deutschland in den Bördegebieten der Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, westlichste Vorkommen befinden sich in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf linksrheinischer Seite

- Sachsen war bis in die 1930er Jahre noch in weiten Teilen besiedelt, aktuell nur noch kleine Restvorkommen bei Delitzsch und eventuell bei Zittau bekannt

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Hinweise Erhaltungszustand

- Erhaltungszustand ungünstig-schlecht unverändert,

- Verbreitungsgebiet und Populationsdichte in Sachsen schrumpfen weiter,

- Populationen vom Aussterben bedroht

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich

Relevanz bei Eingriffen

- Freileitungen

- Straßenbau

- Windkraft

Untersuchungsstandards

- für das Betreten der landwirtschaftlichen Flächen vor der Ernte ist die Zustimmung des Bewirtschafters einzuholen

- Kartierungszeitraum:

- Kartierung von Frühjahrsbauen auf Mais-, Rüben-, Erbsenfeldern oder anderen dann noch sehr lückig stehenden Kulturen bei einmaliger Begehung nicht vor Mitte Mai (dann kann entsprechend der Phänologie in Mitteldeutschland erst davon ausgegangen werden, dass nahezu alle Feldhamster ihre Überwinterung beendet und die Baue geöffnet haben, Baue sind vorher nicht oberirdisch erkennbar)

- Kartierung von Sommerbauen auf Getreide- und Rapsfeldern direkt nach der Ernte

- Keine Kartierung mehr nach dem Stoppelumbruch (Stoppelumbruch verändert die Bodenoberfläche, Bauausgänge werden zugeschüttet, Feldhamster legen schon Vorwinterpause mit geringer Aktivität ein und öffnen Baue längere Zeit nicht)

- Kartierung zwischen Mai und September in anderen Kombinationen von Erfassungszeit und Kulturen: erfordern in der Regel eine außerplanmäßige Mahd und Beräumung des Aufwuchses; ansonsten Kartierung sehr aufwendig (Transektabstände 1 m), hohe Fehlerquote, Trittschäden an Kulturen

- Feinkartierung: Ziel ist exakte Erfassung jedes vorhandenen Baues auf einer definierten Fläche, z.B. auf Eingriffsflächen; vollständiges Ablaufen der Fläche in Bearbeitungsrichtung auf Transekten im Abstand von 2 bis 5 m (je nach Vegetationshöhe, so dass Fläche lückenlos eingesehen werden kann)

- Querfurter Methode:

- Stichprobenerfassung, bei der große Bereiche (100 ha bis 5.000 ha) auf Feldhamstervorkommen, räumliche Besiedlungsschwerpunkte und Besiedlungsdichte eingeschätzt werden können; Ablaufen der Flächen in Bearbeitungsrichtung auf Transekten im Abstand von ca. 20 bis 35 m (je nach angestrebtem Erfassungsgrad und gewünschter Aussageschärfe), Erfassungsbereich zu den Seiten wird für jede Kultur je nach Einsehbarkeit festgelegt, Transektbreite auf Stoppelfeldern 5 bis 7 m (d.h. 2,5 bis 3,5 m zu jeder Seite werden lückenlos kartiert); auch bei guten Sichtverhältnissen Transektbreite nicht über 8-10 m, Blickwinkel sonst zu flach um Fallröhren zu erkennen, bei Präsenzuntersuchungen werden über die Streifenbreite hinaus alle weit sichtbaren auffälligen Anzeichen wie Erdhaufen und Fraßkreise registriert und überprüft; Anzahl der auf diese Weise abgelaufenen Streifen wird so gewählt, dass die begangenen Transektflächen [= Transektlänge x Transektbreite] mindestens 20 % der Gesamtfläche der zu beurteilenden Fläche erreichen

- Hinweise zur Nachweisabsicherung:

- jeder Nachweis ist zu dokumentieren, Erbringung bzw. Plausibilitätsprüfung durch fachkundige Personen, außerhalb des aktuell abgegrenzten Verbreitungsgebietes südwestlich Delitzsch ist jeder Nachweis nachprüfbar zu dokumentieren (Koordinaten, Tiefe und Durchmesser der Röhren, Fotos mit Größenmaßstab) und von fachkundigen Personen abzuprüfen

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

- Indikatorart Normallandschaft

- In Sachsen kein isolierter Vorposten im Sinne der RL D,

- Sachsen ist jedoch in D das Bundesland mit den größten Arealverlusten,

- sächsische Population aktuell sehr klein und sehr stark isoliert

- nach 1990 noch 18 MTBQ (2,7 %) mit Nachweisen belegt (Quelle: Säugetieratlas Sachsen);

- nach 2005 nur noch 7 MTBQ (1 %) mit bestätigten Vorkommen bei Delitzsch und bei Zittau bekannt

- Bestand sehr klein, vermutlich nur wenige hundert Tiere, Populationsdichte sehr gering, meist << 1 Bau/ha;

- seit 2002 nochmals deutliche Abnahme des besiedelten Raumes sowie der Populationsdichte

- Phänologie abhängig von geografischer Länge und Breite, außerhalb Deutschlands gibt es weitere zeitliche Verschiebungen

- in Sachsen Erfassung erst ab Mitte/Ende Mai sinnvoll, vorher nur geringer Anteil der Baue geöffnet (=sichtbar)

- in Sachsen Jungenaufzucht kaum vor Juni, endet Anfang August

- in Mitteleuropa wird fast ausschließlich Ackerland besiedelt, seltener Brachland, Straßenböschungen, lichte Windschutzstreifen, Gärten

- tiefgründige (> 1 m bis 2 m), schwere und bindige Böden (v.a. Löss- oder Lehmböden, insbesondere Schwarzerden und schwarzerdeähnlichen Böden) mit einem möglichst großen Grundwasserflurabstand (je nach Tiefe der Winterbaue sind >1,2 m bis > 2 m notwendig) werden bevorzugt;

- nasse Standorte, Sandböden und flachgründige Verwitterungsböden werden gemieden,

- für Winterbaue (müssen trockene und frostfreie Überwinterung ermöglichen) besonders hohe Ansprüche an Tiefgründigkeit und Trockenheit

- vermutlich Metapopulation oder ähnliches zumindest in grobkammeriger Landschaft mit großen monokulturellen Ackerschlägen,

- Ackerschläge fungieren als Habitatpatches mit jährlich wechselnder Verfügbarkeit und Qualität von Nahrung und Deckung (je nach aktueller Anbaukultur),

- Feldhamster überleben durch hohe saisonale Mobilität (Abwandern von ungünstigen hin zu günstigen Habitaten),

- Subpopulationen auf ungünstigen Habitatpatches können durch hohe Mortalität zeitweise erlöschen und werden ggf. wieder besiedelt;

- ausreichende Anzahl und Erreichbarkeit günstiger Habitate innerhalb einer lokalen Population sehr wichtig

- Paarung sowie Geburt und Aufzucht der Jungen erfolgen im Bau

- Der Bau ist Wohn- und Zufluchtsstätte sowie Aktivitätszentrum. Im Bau verbringen Feldhamster den größten Teil des Tages, hier ruhen und schlafen sie, lagern Nahrungsvorräte ein und halten Winterschlaf. Feldhamster nutzen während des Jahres mehrere Baue nacheinander oder im Wechsel.

- Betrachtungsebene unterhalb der Ebene Landkreis: die verbliebenen Vorkommen in Sachsen sind räumlich auf kleine Ausschnitte der Landkreise begrenzt, innerhalb dieser Vorkommensbereiche werden lokale Populationen durch Barrieren (Verkehrsinfrastruktur ab Ebene Bundesstraße, stark befahrene Bahntrassen, Verkehrswegebündelungen, Wasserstraßen, Flüsse), großflächige ungeeignete Habitate (Siedlungsräume, Industrie- und Gewerbeflächen, Wälder, Tagebaue, Seen, Bergland etc.) bzw. ungeeignete Bodenverhältnisse abgegrenzt, welche Wanderungsbewegungen sowie den reproduktiven Austausch unterbinden

- Vorkommen westlich von Delitzsch sind funktional in 3 lokale Populationen unterteilt: 1. westlich der BAB 9, 2. östlich der BAB 9 und südlich der Bahnlinie Halle-Eilenburg, 3. östlich der BAB 9 und nördlich der Bahnlinie Halle-Eilenburg

- bei Zittau handelt es sich vermutlich nur um eine einzige lokale Population (Ausdehnung der Verbreitung hier aber unbekannt)

- Äcker und Sonderkulturen

- Ruderalfluren, Brachen

- Äcker und Sonderkulturen

- Ruderalfluren, Brachen

- Offene Landschaft, Nutzflächen, Intensivgrünland

- collin

- planar

- der Feldhamster ist infolge von Schutzstatus und Beschränkung der Vorkommen auf die einem hohen Planungsdruck ausgesetzte offene Agrarlandschaft in seinen Verbreitungsgebieten eine bei sehr vielen Planungsvorhaben zu berücksichtigende Art

- in Sachsen extreme Reduktion des ehemaligen Verbreitungsgebietes, verbliebene Restpopulationen vom Aussterben bedroht, daher weitere Beeinträchtigungen durch Planungsvorhaben unbedingt vermeiden

- Schutz- und Fördermaßnahmen intensivieren

- evtl. gezielte Nachkartierungen nach weiteren Populationen, die in Sachsen überdauert haben

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

- Schaffung feldhamsterfreundlich bewirtschafteter Flächen ab 5 ha Größe

- Stoppelbearbeitung großflächig frühestens 14 Tage nach der Ernte

- seit Juni 2008 Kooperationsvereinbarung zwischen LaNU-Naturschutzfonds, NABU Sachsen und LPV Nordwestsachsen mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit Landwirten im letzten sächsischen Vorkommensgebiet des Feldhamsters, eine überlebensfähige Population dauerhaft zu erhalten

- nur noch kleine isolierte Populationen, Delitzscher Population funktional in drei Populationen getrennt

- intensive Bewirtschaftung der Ackerflächen, schnelle verlustarme Ernte, zeitnaher Stoppelumbruch, große monokulturelle Schläge, jährlicher Anbau besonders hamsterunfreundlicher Kulturen wie Zwiebeln und Sonderkulturen im Delitzscher Vorkommensgebiet

- infolge der langen deckungslosen Zeiträume auf den Feldern hohe Mortalität durch Prädation (v.a. Fuchs, Katzen, Greifvögel)

- Lebensraumverlust durch flächige Bau- und Erschließungsvorhaben

- Isolation und Lebensraumverlust durch Verkehrswegebau

- BOYE, P. & U. WEINHOLD (2004): Cricetus cricetus LINNAEUS, 1758. – In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BLESS, R., BOYE, P., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK (HRSG.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 2, Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69/2: 379 – 384.

- LFULG – SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (HRSG.) (2009): Atlas der Säugetiere Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Dresden, 420 S.

- NIETHAMMER, J. (1982): Cricetus cricetus - Hamster. – In: NIETHAMMER, J. & F. KRAPP (HRSG.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/1 Rodentia II, Akad. Verlagsgesellschaft Wiesbaden: 7 – 28.

- WEINHOLD, U. & A. KAYSER (2006): Der Feldhamster. - Die Neue Brehm-Bücherei 625, Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben: 127 S.

Sonstige Arten-Attribute

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

sehr starke Abnahme

Bestand

Verbreitung und Einbürgerung

Ursprünglich war der Feldhamster in Sachsen weit verbreitet. Das letzte flächige Feldhamstervorkommen in Sachsen befindet sich westlich von Delitzsch auf max. 68 km², es ist durch Verkehrstrassen, den Siedlungsraum Delitzsch sowie den ehemaligen Tagbeau Delitzsch-Südwest in alle Richtungen vom Umland isoliert. Die Ausdehnung des Vorkommens bei Zittau ist unbekannt, bisher erfolgten nur vereinzelte, nicht abgesicherte Beobachtungen.

Phänologie

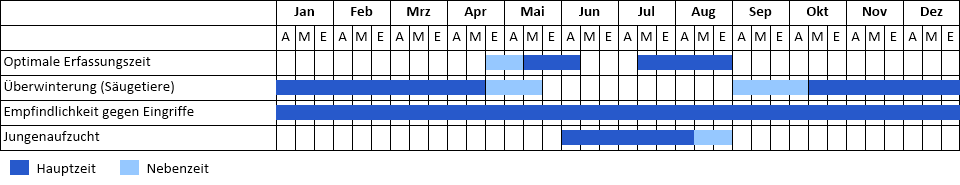

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Lebensraum

- Habitattyp:

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätte:

- Ruhestätte:

- Lokale Population:

Habitatkomplexe

Habitatkomplexe Reproduktion

Ökologische Charakterisierung

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Handlungsbedarf aus Landessicht

Management

Gefährdungen

Sonstiges

Literatur

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 07.12.2010; Bearbeiter: K. Mammen (ÖKOTOP GbR Halle)