Cupido argiades (Pallas, 1771) / Kurzschwänziger Bläuling

Synonyme

Everes argiades, Papilio amyntas [Denis & Schiffermüller], 1775, Papilio tiresias Rottenburg, 1775

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

| Rote Liste Sachsen: | R (extrem selten) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

In der alten Literatur wird vielfach die Frühjahrsgeneration als eigene Art geführt.

Kennzeichen

Der Tagfalter besitzt eine Vorderflügellänge von etwa 13 mm. Der oberseits typische Bläulingsglanz ist beim Männchen blauviolett ausgeprägt. Am Rand besitzen diese einen, schmalen dunklen Saum. Die Weibchen sind oberseits braun gefärbt und auf der Flügel-Unterseite finden sich auf hellem bis graublauem Grund ein Reihe schwarzer Flecken. Die Hinterflügel zeigen in der Submariginalbinde am Innenwinkel 2 auffällige schwarze und orangefarbene Flecke. Saumwärts tragen die Falter an den Hinterflügeln ein sehr kleines Schwänzchen.

Biologie und Ökologie

Die Eiablage erfolgt in die Blütenköpfe von Rot-Klee, bei der Zucht auch Sumpf-Hornklee und Saat-Luzerne. Von der 2. (oder 3.) Generation überwintert die Raupe in einem späten Stadium. Die Entwicklung zum Falter und dessen Flugzeit hängt im Wesentlichen vom Witterungsverlauf im Frühjahr ab. Die durchschnittliche Populationsdichte liegt bei ca. 64 Faltern pro ha. Bezüglich des Flächenanspruchs für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren wird für die wenig standorttreue Art eine Größe von 1 ha angenommen.

Überregionale Verbreitung

Die Art ist ausgehend von Frankreich durch Europa und Asien bis Japan verbreitet. Sie kommt zudem in Nordamerika von der atlantischen bis zur pazifischen Küste vor. In Europa kommt die Art von Spanien über Frankreich, Mittel- und Südeuropa und auch im Baltikum vor. Sie fehlt auf den Britischen Inseln. Verbreitungskarte: KUDRNA et al. (2011): 145. In Deutschland fehlt die Art gegenwärtig (Ende 2012) in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Sachsen-Anhalt. Die Arealgrenze verläuft aktuell im norddeutschen Tiefland.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Der Falter kann zur Hauptflugzeit in seinen Lebensräumen beim Blütenbesuch beobachtet werden. Da die Eier sehr versteckt abgelegt werden und auch die Raupen in der niedrigen Vegetation nur schwer gefunden werden, ist die Art am ehesten anhand des Falters nachzuweisen. Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen bzw. Befahren der Wege im NSG. Nachweis: Falter; Fotodokumentation, auch vom Lebensraum. Einzeltierentnahme ist nur bei hohen Populationsdichten vertretbar.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

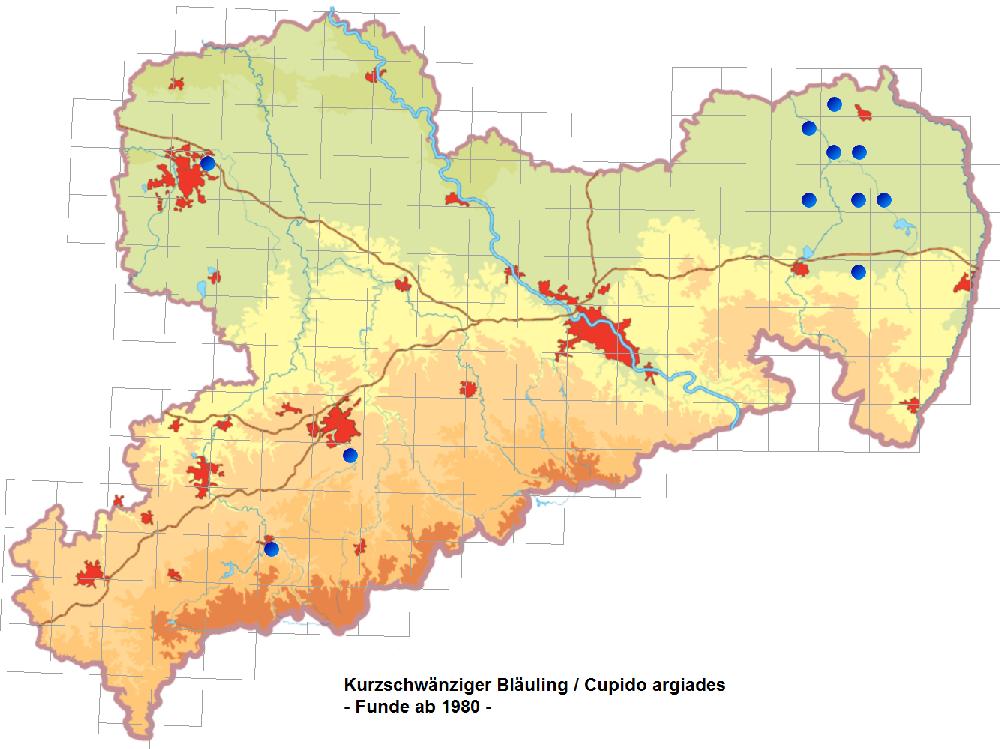

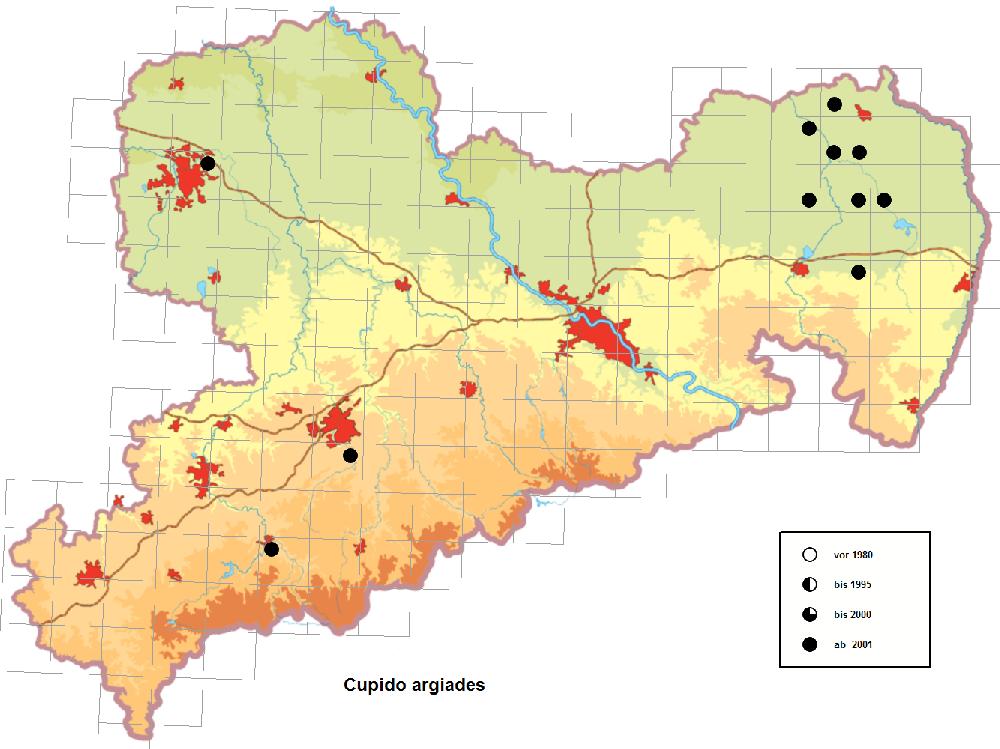

Die ersten Falter sind 2006 in Ostsachsen (Oberlausitz) registriert worden (TRAMPENAU 2006). 2012 in anderen Teilen von Sachsen Einzelfunde, diese entstammen mit hoher Sicherheit anderen Populationen als die Lausitzer Tiere.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Verbreitungskarte

Bestand

Die Art unterliegt Populationsschwankungen. Sie kann jahrelang unterhalb der Beobachtungsschwelle existieren. Seit 2006 wieder in Sachsen nachweisbar, gegenwärtig (2012) regelmäßig in der Oberlausitz, in anderen Gebieten Einzelfunde mit steigender Tendenz (REINHARDT et al. 2012).

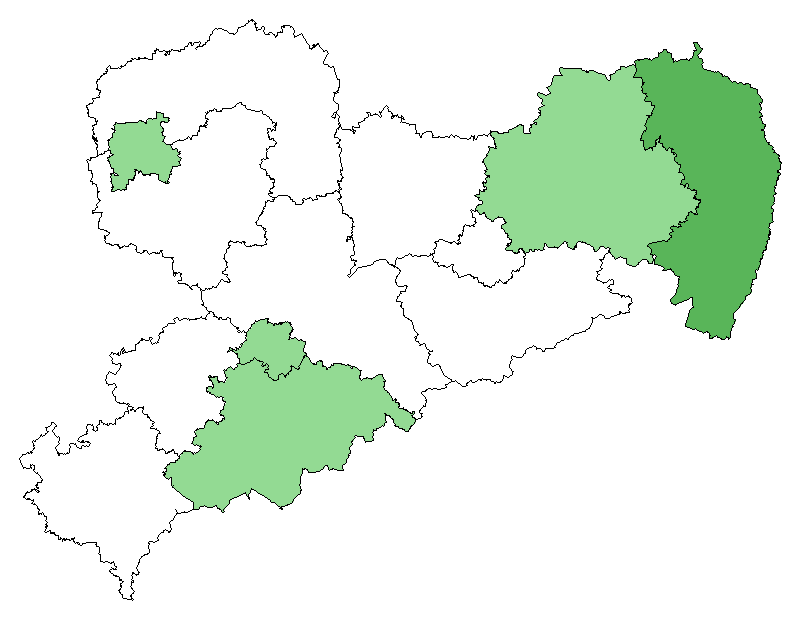

Regionales Vorkommen

- MS=Mittelsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

- NWS=Nordwestsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 2000

- SWS=Südwestsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

Verbreitung und Einbürgerung

Ende des 19. Jahrhunderts viele Fundortangaben (MÖBIUS 1905), in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind in Literatur und im Sammlungsmaterial relativ wenige Angaben zu finden. Nach 1950 wird die Art häufiger genannt, besonders in der Oberlausitz, hier 1975 die letzten Nachweise. Wiederfund für SN 2006 in der Oberlausitz.

Vorkommenskarte

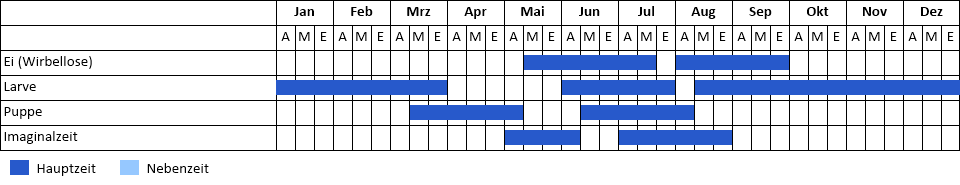

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art ist mehrbrütig, der Falter fliegt in der meist schwachen 1. Generation im Mai (nach ungünstigem Frühjahr bis Juni). Die 2. Faltergeneration fliegt im Juli/August Einige sehr späte Meldungen bis Ende September entstammen migrierenden Tieren oder einer partiellen 3. Generation. Es überwintert die fast ausgewachsene Raupe.

Lebensraum

Cupido argiades ist zu den Monobiotopbewohnern zu zählen, die während ihrer Entwicklung im Lebensraum mehrere Nischen besetzen. Die Falter (oder einige Falter der Population) sind nicht sehr standorttreu; die Art gehört zu den Wanderfaltern. Die Art ist ein häufiger Blütenbesucher. Bisher wurden als Nektarsaugpflanzen in SN beobachtet: Cirsium arvense, Cirsium palustre, Lotus corniculatus, Lythrum salicaria, Medicago sativa. Eiablage- und Entwicklungshabitate sind wechselfeuchte bis feuchte Ausbildungen artenreicher aber magerer Glatthaferwiesen. Eine Bindung der lokalen Populationen der Art besteht zu den FFH-LRT 6510 Flachland-Mähwiesen.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Fortpflanzungsstätte: Reproduktionshabitat sind vermutlich die wechselfeuchten bis feuchten Ausbildungen artenreicher Glatthaferwiesen (Arrhenatherion elatioris) sowie Feuchtwiesen (Calthion palustris). Ruhestätte: unbekannt, es ist davon auszugehen, dass sich der Falter in geschützte Pflanzenbestände zurückzieht. Lokale Population: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis. Die Art ist wenig standorttreu und kann als Binnenwanderer plötzlich weitab bekannter Vorkommen auftauchen.

Habitatkomplexe

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

Habitatkomplexe Reproduktion

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

- Offene Landschaft, trockene Habitate

Höhenstufen

- planar

Management

Beurteilung

Die Ursachen für die großräumigen Bestandsschwankungen sind bisher unbekannt.

Management

Abschnittsweises Mähen der Wiesenflächen in den Vorkommensgebieten. Der Lebensraum – magere etwas feuchtere Varianten der Glatthaferwiesen und Feuchtwiesen - soll windgeschützt liegen und ein ausreichend gutes Angebot an nektarspendenden Blumen aufweisen.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Hauptgefährdungen sind • Aufgabe der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen bzw. Nutzungsintensivierung durch Eintrag von Nährstoffen und Agrochemikalien in die Lebensräume.

Sonstiges

Literatur

Literatur SN KUNA, G. & HELLNER, M. (2010): Cupido argiades (PALLAS, 1771) wieder in Thüringen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. 17: 14-16. LANDECK, I., DONNER, D., REINHARDT, R., RENNER, W., RENNER, J. & GELBRECHT, J. . (2012): Häufigkeitszunahme von Cupido argiades (PALLAS, 1771) in Brandenburg mit einem Überblick zu aktuellen Ausbreitungstendenzen in benachbarten Regionen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 14: 1-12. MÖBIUS, E. (1905): Die Großschmetterlingsfauna des Königreiches Sachsen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 18, 235pp. REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden. 32 Seiten. REINHARDT, R., KUNA, G., GELBRECHT, J., WACHLIN, V., SCHMIDT, P. & TRAMPENAU, M.: (2012): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Der Kurzschwänzige Bläuling Cupido argiades (PALLAS, 1771) in Ostdeutschland (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 213-220. SCHURIAN, K. G. (2011): Die Generationenzahl von Cupido (Everes) argiades (PALLAS, 1771) in Hessen 2010 (Lepidoptera: Lycaenidae). - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 31: 209-210. TRAMPENAU, M. (2006): Neufund von Cupido argiades (PALLAS, 1771) nach 30 Jahren in der Oberlausitz sowie Zuchtbericht (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 188. TRAMPENAU, M. (2007): Cupido argiades (PALLAS, 1771). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 243-247. Literatur außerhalb SN EBERT, G. & RENNWALD, E. (1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 2: Tagfalter I. - Ulmer, Stuttgart. 535 S. KUDRNA, O., HARPKE, A., LUX, C., PENNERSDORFER, J., SCHWEIGER, O., SETTELE, J. & WIEMERS, M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. - Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V. Halle (Hrsg.), 576 S. REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands (Stand Dezember 2008 – geringfügig ergänzt Dezember 2010). In: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere, Teil 1. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194. SETTELE, J., FELDMANN, R. & REINHARDT, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer. SETTELE, J., STEINER, R., REINHARDT, R., FELDMANN, R. & HERMANN, G. (2008): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer; 2. Auflage.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 20.10.2013 Bearbeiter: Steffen Pollrich, Rolf Reinhardt Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23457.htm