Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) / Abbiss-Scheckenfalter

Synonyme

Goldener Scheckenfalter, Skabiosen-Scheckenfalter, Melitaea aurinia

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| FFH: | FFH-II (Anhang II - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Von dieser Art sind in Europa mehrere Unterarten beschrieben. Im deutschen außeralpinen Raum fliegt die Nominatform. Bei der weiteren Betrachtung wird auch nur diese betrachtet.

Kennzeichen

Mittelgroße Falter mit einer Vorderflügellänge von 18 ... 21 mm Länge, die Männchen sind meist kleiner. In der Submarginalbinde befinden sich kleine, schwarze, weiß umrandete Flecken bzw. Punkte (Euphydryas maturna besitzt diese nicht). Die schwarzen Raupen besitzen einen blauen Kopf und breiten silbrigen Längsstreifen.

Biologie und Ökologie

Die Eiablage erfolgt gern an Teufelsabbiss-Pflanzen, die an mikroklimatisch begünstigten Störstellen wachsen, wie sie z. B. auf Feuchtwiesen durch Wildschweinbruch entstehen können. Die Eier werden meist als zwei- bis dreischichtige Spiegel an die Unterseiten von Rosettenblättern gelegt, seltener auch an Stängelblätter oder (versehentlich) an Blätter anderer Pflanzen in deren unmittelbarer Nähe. Bei den Populationen im „Grünen Band“ wurde beobachtet, dass die Ablage bevorzugt an mageren Stellen und am Rand von vegetationsfreien Störstellen erfolgt. Solche Stellen sind wahrscheinlich wichtige Habitatrequisiten. Es werden auch kräftige, im Nassbereich stehende Pflanzen belegt. Ausnahmsweise wurden bis zu 17 volle Eigelege an einer einzelnen Pflanze gefunden, davon 7 allein an einem Blatt. In der Regel finden sich aber nur 1-3 Gelege pro Pflanze. Besonders individuenstarke Raupenaggregationen „verbrauchen“ vor der Überwinterung mehrere Teufelsabbiss-Pflanzen und wandern auf der Suche nach frischer Nahrung bis zu mehreren Metern umher, wodurch regelrechte Gespinstbahnen zwischen den einzelnen Pflanzen entstehen. Im September fertigen die Raupen einer Aggregation ein dichtes, bodennahes und vergleichsweise kleines Überwinterungsgespinst, das mit Pflanzenteilen getarnt ist an und in welchem sie gemeinsam den Winter verbringen. Im zeitigen Frühjahr kann unter der Schneedecke schon Fraßaktivität nachgewiesen werden. Nach der Schneeschmelze kann man die fortan einzeln lebenden Raupen im April / Mai regelmäßig auf trockenen Grashalmen in der Sonne ruhend finden. Die Verpuppung erfolgt als Stürzpuppe in der niedrigen Vegetation. Euphydryas aurinia lebt in Metapopulationen, d.h. es müssen geeignete Lebensräume (patches) vorhanden sein, die wechselweise oder ständig besiedelt werden können.Entgegen bisheriger Annahmen können Einzeltiere besonders entlang von Geländestrukturen größere Distanzen (mehrere km) überwinden. Die Art wird bezüglich Flächenanspruch für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren in Klasse 4 (64 ha) eingestuft und bezüglich der Populationsdichte in die Klasse 3-6 (1 ... 64/ha).

Überregionale Verbreitung

Die Art kommt von Nordafrika über Europa, die Türkei bis in die gemäßigten Klimabereiche Asiens, einschließlich Korea, vor. Europaverbreitung: Karte bei KUDRNA (2002): S. 158. In Deutschland wurde sie aus allen Bundesländern gemeldet. Die Arealgrenze verläuft außerhalb Deutschlands im südlichen Skandinavien.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In hohem Maße verantwortlich

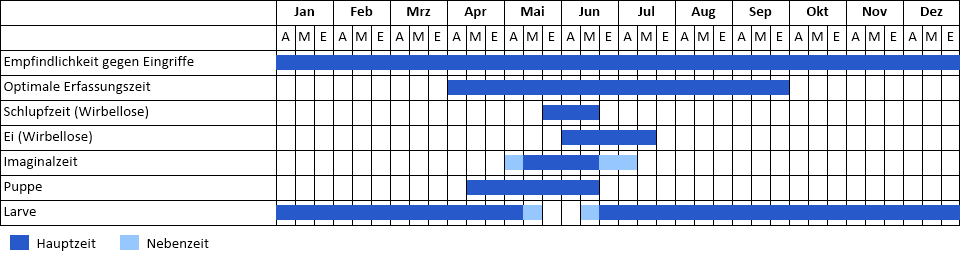

Phänologie

Phänogramm