Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) / Äsche

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| FFH: | FFH-V (Anhang V - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Die Äsche besitzt ein kleines, unterständiges Maul. Ihre Fettflosse belegt die enge Verwandtschaft zu den Lachsen. Der Körper ist silberfarben, seitlich abgeflacht und langgestreckt. Die Rückenflosse ist fahnenartig und beginnt weit vor den Bauchflossen. Die Männchen haben eine leuchtende und vergrößerte Rückenflosse. Die Schwanzflosse ist stark gekerbt. Das Gewicht der Äsche kann normalerweise bis zu 1,5 kg betragen, sie erreicht dann eine maximale Länge von etwas über 50 cm, im Durchschnitt zwischen 30 und 40 cm. Eine Verwechslung mit anderen forellenartigen Fischen ist durch die große Rückenflosse nicht möglich.

Biologie und Ökologie

Die Äsche lebt in sauberen, sauerstoffreichen Bächen und Flüssen der Vorgebirgsregion (Äschenregion). Sie hält sich, anders als die Bachforelle, in kleinen Gruppen vorrangig in starker Strömung in der fließenden Welle und außerhalb von Unterständen auf. Die Art stellt hohe Anforderungen an die Wasserqualität und an die Gewässermorphologie. Die Nahrung der Äsche besteht aus Wasserinsekten (Anflugnahrung) und Zoobenthos. Laichzeit Die Laichzeit liegt zwischen (Februar) März und Juni in Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Der Aufstieg der Äschen zu den Laichplätzen beginnt bei Wassertemperaturen von 4 - 7 Grad C mit der größten Wanderaktivität zwischen 6 - 9 Grad C. Das tageszeitliche Aufstiegsmaxima liegt in den Nachmittags- und Abendstunden sowie der ersten Nachthälfte. Die bei der Laichwanderung zurückgelegten Distanzen bewegen sich im Bereich von 3 - 15 km. Das Laichen der Äsche erfolgt bei Tempraturen von 5 - 12 Grad C. Wanderung und Ablaichen dauern in Abhängigkeit von der Wassertemperatur wenige Tage bis zu einem Monat. Während einer einzigen Laichperiode wird der gesamte Gonadeninhalt abgelaicht. Ungünstige Umwelteinflüsse in der Nachlaichperiode können somit zur Auslöschung eines ganzen Jahrgangs führen. Laichverhalten Nach Ankunft in den Laichgebieten etablieren die männlichen Tiere Territorien. Die Abgrenzung der Territorien erfolgt nach strukturellen Kriterien mit dem Ziel der visuellen Isolation gegenüber anderen Männchen. Die Größe der Territorien korreliert mit der strukturellen Diversität des Laichplatzes und erreicht eine Größe von 0,8 - 5,0 qm (reich strukturierte Abschnitte) bis 16 qm (strukturarme Strecken). Weibchen werden in den Territorien ausschließlich zum Ablaichen geduldet. Laichbereite Weibchen, die sich in das Revier eines Männchens begeben, signalisieren ihre Fortpflanzungsbereitschaft durch Anlagen der Rückenflosse sowie durch ein bogenförmiges Krümmen des Körpers. Die Abgabe der Geschlechtsprodukte, bei der Männchen und Weibchen mit den Flanken dicht aneinander gedrängt am Laichplatz verharren, wird von heftigen Vibrationen der Körper begleitet. Durch diese begünstigt, presst das Weibchen die Schwanzregion in das Substrat, so dass der Laich 4 - 7 cm unter der Substratoberfläche lokalisiert wird. Das Anlegen der "Laichgrube" und der Laichakt sind somit bei der Äsche keine zeitlich getrennten Aktivitäten. Sie werden synchron vollzogen. Die abgelegten Eizahlen der Äsche schwanken zwischen 1.000 und 12.000 Stück, wobei beträchtliche Differenzen auf Längen- bzw. gewichtsbedingte Unterschiede zurückgeführt werden können. Laichhabitat Äschen sind typische Kieslaicher. Von der Äsche werden für die Laichablage Kiesbänke und kiesbankähnliche Strukturen (riffles) gewählt. Über die Substratzusammensetzung an den Laichablageplätzen existieren bislang nur vergleichweise geringe Kenntnisse. Es dominieren Substrate mit Korngrößen von 1,6 - 3,2 cm, gefolgt von Korngrößen mit 0,8 - 1,6 cm Durchmesser. Subdominant trat die Kornfraktion 0,2 - 0,8 cm auf. Eine Nutzung gröberer Substrate (3,2 - 6,4 cm) wurde festgestellt, jedoch nicht quantifiziert. Die Wassertiefen an den Laichablageplätzen variieren zwischen 0,10 m und 0,67 m, die Fließgeschwindigkeiten variieren von 0,20 bis 1,00 m/s bei unterschiedlichen Messmethoden der Fließgeschwindigkeit an den Laichplätzen. Während der Laichphase benötigen Äschen neben strömungsintensiven Bereichen für die Laichablage auch Zonen mit geringen Fließgeschwindigkeiten als Ruheplätze. Ruheplätze stellen z.B. der Strömungsschatten großer Steine, überhängende Uferpartien oder Kolke dar. Die größte Aufenthaltshäufigkeit wurde in Tiefenbereichen von 0,8-1,2 m und bei Fließgeschwindigkeiten von < 0,20 m/s festgestellt (Sohlschubspannung am Ruheplatz < 6 N/qm). Embyonaler Lebensabschnitt Der embryonale Lebensabschnitt, der die Zeitspanne von der Befruchtung bis zum Schlupf der dottersacktragenden Jungtiere (Eleutheroembryonen) umfasst, verläuft im Lückensystem des Laichsubstrates. Die Dauer und der Verlauf dieses Lebensabschnittes als auch die in seinem Verlauf auftretenden Verluste weren maßgeblich durch die Wassertemperatur beeinflusst. Als optimaler Bereich sind Temperaturen von 6 - 14 Grad C anzusehen. Eine deutliche Abnahme des Schlupferfolges tritt bei Temperaturen von unter 5 Grad C, sowie oberhalb von 14 Grad C ein. Bei Temperaturen von kleiner als 2,1 Grad C und größer als 19,1 Grad C ist keine erfolgreiche Eientwicklung mehr möglich. Eleutheroembryonaler Lebensabschnitt Die dottersacktragenden 0,7 - 1,2 cm großen Eleutheroembryonen verbleiben nach dem Schlupf noch für 4 - 10 Tage im Lückensystem des Kiesbettes. Während dieser Zeit vollziehen die Jungäschen innerhalb des Interstitials gerichtete Ortsveränderungen in charkteristischer Abfolge. Im Anschluss an den Schlupfvorgang dringen sie zunächst in tiefere Bereiche des Kiesbettes vor. Nach dieser vertikalen Ortsveränderung folgt eine horizontale Ausbreitung im Kiesbett. Wenn der Dottersack aufgezehrt ist, beginnt der Aufstieg zur Substratoberfläche. Die Eleutheroembryonen der Äsche verlassen im Gegensatz zu anderen Salmonidenarten in den Morgenstunden das Kiesbett. Dieser Phase folgt erst in den Abendstunden und somit zeitversetzt die Abdrift. In strömungsarmen ufernahen Flachwasserzonen scheiden die Jungtiere aus der Drift. In diesen Habitaten erfolgt die Umstellung von der endogenen Ernährung (Dottermaterial) zur exogenen Nahrungsaufnahme. Damit wird der Übergang zum larvalen Lebensabschnitt vollzogen. Larvaler Lebensabschnitt Dieser Lebensabschnitt umfasst die Zeitspanne vom Beginn der exogenen Ernährung (Körpergröße von 1,2 - 1,6 cm) bis zur abgeschlossenen Ausdifferenzierung der Flossen (Körpergröße 3,0 - 4,0 cm). Der in der ersten Phase des larvalen Stadiums noch vorhandene Dottersack ist 13 - 15 Tage nach Aufnahme der exogenen Ernährung vollständig aufgezehrt. Aufgrund ihrer noch wenig entwickelten Schwimmfähigkeit zeigen die Larven eine enge Bindung an die strömungsarmen ufernahen Flachwasserbereiche. Diese weisen einen nur geringen Neigungswinkel auf (< 20 Grad), so dass auch bei wechselnden Abflüssen eine weitgehende Konstanz der Habitatparameter Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit als effektiver Schutz gegen Abdrift und Prädation gewährleistet ist. Quantitativ sind die genannten Parameter durch Wassertiefen < 0,40 m und Strömungsgeschwindigkeiten von < 0,20 m/s charakterisiert. Die Sohlschubspannungen liegen in diesen Habitaten unter 5 N/qm. Juveniler Lebensabschnitt Mit dem Übergang zu diesem Lebensabschnitt endet die pelagische Lebensweise. Die Äschen besiedeln ab einer Körpergröße von 3,0 - 4,0 cm die sohlnahen Bereiche des Wasserkörpers, wobei sie zunehmend in tiefere und schneller fließende Zonen vordringen. Diese Zonen sind charakterisiert durch Wassertiefen von 0,40 bis 0,80 m und Fließgeschwindigkeiten (gemittelter Wert für die gesamte Wassersäule) von 0,10 bis 0,60 m/s. Die Sohlschubspannungen erreichen Werte von 4 - 12 N/qm. Bis November erreichen die juvenilen Äschen eine Körperlänge von 10-15 cm. Dieser Lebensabschnitt endet mit dem Erreichen der Geschlechtsreife bei den männlichen Äschen im 2. oder 3. Lebensjahr. Die Weibchen erlangen die Geschlechtsreife erst im 3. oder 4. Lebensjahr. Adulter Lebensabschnitt (außer Fortpflanzung) Adulte Äschen leben in meist kleinen Schwarmverbänden. Von jedem Individuum im Verband wird ein Territorium mit geringer Fläche beansprucht, aus dem andere Mitglieder des Schwarmverbandes durch aggressives Verhalten vertrieben werden. Bevorzugte Habitate sind Kolke, versunkenes Astwerk oder überhängende Uferpartien; daneben werden auch deckungsarme, strömungsintensive Bereiche in offenen Gerinnen genutzt. Mit Ausnahme der Angaben zu Fließgeschwindigkeiten von 0,24 - 0,68 m/s fehlen weiterführende quantitative Informationen zum hydraulischen Charakter von Adulthabitaten. Habitatpräferenz: rhithral Mobilität: gering Reproduktionsstrategie: lithophil Ernährung: invertivor

Überregionale Verbreitung

Die autochthone Art ist in Nord-, Mittel- und Osteuropa; von Nordwestrußland und Skandinavien bis Rumänien, Norditalien und Westfrankreich verbreitet. Sie kommt in Wales, England und Schottland vor, nicht aber in Irland.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

starke Abnahme

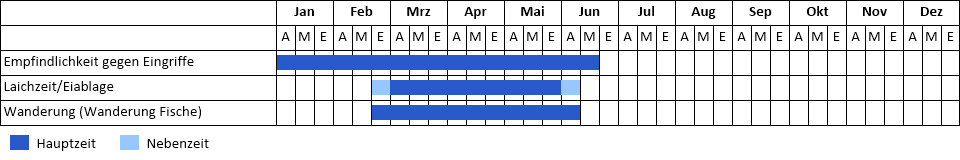

Phänologie

Phänogramm