Lampetra planeri (Bloch, 1784) / Bachneunauge

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| FFH: | FFH-II (Anhang II - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | u |

| Rote Liste Sachsen: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Der Körper ist aalförmig gestreckt ohne paarige Flossen, mit Saugmund, sieben Kiemenöffnungen hinter dem Auge und bleistiftdünn. Die durchschnittliche Länge beträgt 10 bis 15 cm, maximal bis 20 cm. Die Oberseite ist dunkelblau bis grünlich, Bauchseite hell gefärbt. In der Laichzeit färben sich Mundscheibe und Aftergegend des Weibchens rostrot. Beide Rückenflossen sind miteinander verbunden und die Mundscheibe ist mit stumpfen Zähnen besetzt. Das Bachneunauge verfügt über anatomische Ähnlichkeiten mit dem Flussneunauge. Beide Arten könnenim gleichen Areal vorkommen, sind jedoch leicht anhand der Körpergröße und Bezahnung zu unterscheiden. Beide Arten stellen ein Artenpaar dar, von dem das Bachneunauge einen reduzierten und das Flussneunauge einen vollständigen Lebenszyklus aufweist.

Biologie und Ökologie

Die Bachneunaugen leben versteckt im Sediment klarer, sauerstoffreicher Bäche und Flüsse der Forellen- und Äschenregion. Sie ernähren sich hauptsächlich von Detritus (Filtrierer). Das Bachneunauge ist eine stationäre Süßwasserform. Die Laichperiode und die Dauer der Larvenzeit (die Larven werden als Querder bezeichnet) entsprechen etwa der des Flussneunauges. Auch die Eiablage entspricht dem des Flussneunauges und erfolgt unter heftigen Umschlingen (Lampretenzopf). Ein Weibchen kann bis zu 1500 Eier abgeben. Nach dem Laichgeschäft sterben die adulten Tiere ab. Die larvale Phase (Querder) oder Wachstumsphase dauert etwa 3 bis 5 Jahre im Sediment der Gewässer. Mit Beginn der Metamorphose zum erwachsenen Tier von August bis Oktober nehmen die Bachneunaugen keine Nahrung mehr auf. Der Darm bildet sich zurück. Die adulten Tiere wandern dann bachaufwärts und sammeln sich in kleinen Gruppen unter Steinen. Sie halten zunächst eine Winterruhe, bevor zwischen März und Juni das Laichgeschäft erledigt wird.

Überregionale Verbreitung

Autochthon Die Art ist in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas sowie Italien verbreitet. Sie kommt nicht auf der iberischen Halbinsel und im Einzugsbereich der Donau (abgesehen von einigen Oberläufen) vor.

Erhaltungszustand

- günstig

- ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Die hohe Bindung an Struktur und Substrat benachteiligt das Bachneunauge sehr stark durch alle Eingriffe in die Gewässerstruktur und das Strömungsgeschehen der Gewässer im Erhaltungszustand der Art.

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, ganzjährige Schonzeit

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Straßenbau

- Wasserbau

Untersuchungsstandards

Die Elektrobefischung ist als Methode zum qualitativen und qualitativen Nachweis am besten geeignet. Es besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO einholen; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen). Zufallsnachweis der Querder bei Makrozoobentosuntersuchung möglich (ohne qualitative und quatitative Aussage).

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

autochthon

Langfristiger Bestandstrend

- mäßiger Rückgang

- starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- gleichbleibend

- deutliche Zunahme

Bestand

Bestandsnachweise häufiger als ursprünglich angenommen, durch intensive Befischungen der FFH-Gebiete konnten an weiteren 147 Probestellen ein Nachweis erbracht werden

Verbreitung und Einbürgerung

In den gefällereichen Fließgewässer der sächsischen Bergregionen in Lagen zwischen 200 und 800 m NN ist das bachneunauge relativ weit verbreitet (Beispielgewässer: Chemnitzbach, Gimmlitz, Görnitzbach, Lautenbach, Pöhlbach, Freiberger Mulde, Zschopau, Flöha, Weiße Elster; Sebnitz, Polenz, Kirnitzsch, Vereinigte weißeritz mit Roter und Wilder Weißeritz. Die Vorkommen im Flachland sind weitestgehend erloschen durch den Rückgang der geeigneten Habitate in Folge von wasserbaulichen Eingriffen sowie Erosionen und Einschwemmungen von Feinsediment aus Agrarflächen mit entsprechender Nährstoffbelastung.

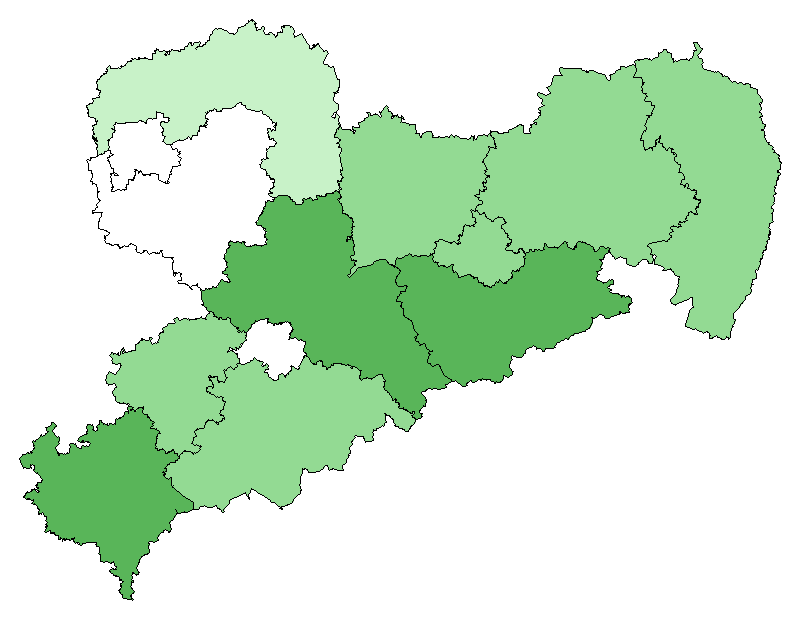

Vorkommenskarte

Phänologie

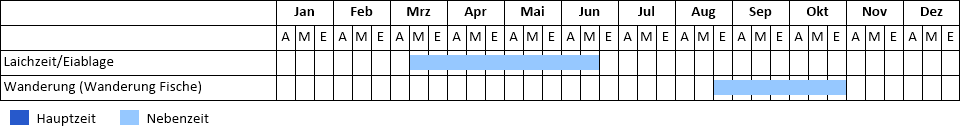

Phänogramm

Lebensraum

Als Gewässertypen werden vom Bachneunauge der - Graben mit Gewässerbreiten von < 0,5 - Bach mit Gewässerbreite < 0,5 bis < 8,0m - Fluss mit Gewässerbreite > 8,0 m angenommen. Als bevorzugtes Habitat werden Feinsedimentbänke mit Detritusdurchsatz (partikuläre Zerfallsprodukte von Tieren und Pflanzen) von den Querdern, Larvenzeit, besiedelt. Eine stabile Sedimentschicht (0,20 bis 0,40 m), insbesondere Feinsediment (Feinsand, Sand, Feinkies, mit entsprechenden Detritusdurchsatz) bildet als Qualitätsmerkmal eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Vorkommen von stabilen Bachneunaugen-populationen. Mit Zunahme der Gewässerbelastung nimmt der organische Gehalt des Sediments zu und führt damit zu Sauerstoffzehrung mit der Vernichtung der larvalen Neunaugen. Bachneunaugen besiedeln Sedimente mit geringer Fäulnis. Schlickbänke mit hohen Anteilen nicht zersetzten organischen Materials werden von Querdern gemieden. Entscheidend ist eine mäßige Anströmung dieser bevorzugten Feinsedimente, Mikrohabitate, von 0,07 bis 0,15 m/s. Bei einer Anströmung von 0,05 bis 0,40 m/s ist mit der größten Häufigkeit der Querder zu kalkulieren. Für optimale Besiedlungsbedingungen sind 0,1 m/s Voraussetzung. Von adulten Bachneunaugen werden ebenfalls bestimmte Gewässerbedingungen bevorzugt: Die Untersuchungen an Laichplätzen zeigen eine eindeutige Bevorzugung von Mittelsand bis Mittelkies mit einer Korngrößenverteilung von 8 bis ca. 28 mm Korndurchmesser, Wassertiefen von ca. 0,10 m bis 0,25 m, Fließgeschwindigkeiten am Laichplatz von 0,4 bis 0,5 m/s. Für die Wohnsubstrate der Querder werden Korngrößen von 0,0 bis 3,5 mm mit der größten Häufigkeit bei Kornfraktionen von unter 2,0 mm postuliert. Die Mächtigkeit der Besiedlungsareale (Mikrohabitate) der Querder liegt zwischen 0,15 und 0,65 m, wobei die häufigste Besiedlungsdichte zwischen 0,20 und 0,50 m anzutreffen ist. Die Fließgeschwindigkeiten prägen die Substratzusammensetzung und damit deren Heterogenität (hier besonders das Querderhabitat) sowie die Besiedlungsdichte von Bachneunaugenhabitaten(Mikrohabitate der Querder). Insbesondere die kleinräumige, vielfältige Sohlsubstratzusammensetzung ist durch die ständig wechselnden Strömungsmuster für Neunaugengewässer typisch. Das Gewässerumland von Neunaugengewässern wird als sehr unterschiedlich bezeichnet. Das Umland reicht von Wald, extensiver Grünlandnutzung, dem Agrarischen Umland bis zu Siedlungs- und Verkehrsflächen sofern die Gewässerstruktur nicht nachteilig verändert ist. Besonders die Wasser-Rückhaltekapazität des Gewässerumlandes hat bei kleineren Gewässern auf die Konstanz des Abflusses großen Anteil. Das Umland zeigt eine deutliche Dominanz mäßig feuchter Böden mit überwiegend hartgründigen Sedimenten der Sand bis Steinfraktion. Maßgebend für die Habitatpräsenz der Bachneunaugen ist in einer weitestgehend bis vollständig naturbelassenen Uferstruktur gegeben. Die größten Häufigkeiten von Bachneunaugen werden in den Gewässern mit beidseitig unveränderter Struktur und nach Möglichkeit mit Vegetationssaum (Gräser, Makrophyten, Gehölze) gefunden. Bei Gehölzsäumen bilden Erle und Weide dabei die wesentlichsten Gehölze am Ufersaum von Bachneunaugengewässern mit dem Schwerpunkt der Erle. Der Schwerpunkt der Besiedlung ist auf den Bach konzentriert. Von der Morphometrie überwiegen sehr heterogene, unregulierte Gewässer, deren Variabilität mit dem jeweiligen Absolutwert ansteigt. Die Einschnittsform des Bachbettes ist meist steil und die Einschnitttiefe im Mittel bei ca. 1,0 m Distanz zwischen Wasserspiegel und Böschungsoberkante gelegen. Der Geländeeinschnitt kann bei sehr steiler abbruchartiger Böschung auch über einem Meter betragen. Wesentlich ist die Formvielfalt/Variabilität der Uferstruktur mit einer guten Verzahnung. Anhand der Strukturverteilung stellt sich in diesen Gewässern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erosions- und Anlandungsstrecken ein, zwischen denen massive Materialien die Gewässerform bestimmen. Bezüglich der Gewässerbelastung werden vom Bachneunauge gering verschmutzte Gewässer mit einer Saprobie von durchschnittlich 1,9 bevorzugt. In diesen Gewässern werden häufig Plecopteren, Ephemeropteren mit dem Bachneunauge gleichzeitig gefunden. Dieser Sachverhalt bestätigt die Abhängigkeit dieser Formen von der guten Wasserqualität (wenig bis mäßig belastetes Wasser) mit relativ enger Toleranz.

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

Höhenstufen

- löschen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

- Wiederherstellung naturnaher Uferstrukturen, wenn möglich beidseitig - Verzicht auf jegliche Gewässerbaumaßnahmen und meliorative Eingriffe (z.B. Sedimentberäumung, Uferbegradigung, Uferbefestigung) - Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit - Rückbau von Querbauwerken, Errichtung funktionsfähiger Fischaufstiegsanlagen nach dem Stand der Technik - Erosionen und Einschwemmungen von Feinsediment aus Agrarflächen sind zu verhindern oder zu unterbinden - erhöhte Nährstoffgehalte fördern in der Regel ein zusätzliches Wachstum von Algen (Algenwachstum führt zum Interstitialverschluss) - ansteigende Fäulnisprozesse führen im Lückensystem (Interstitial) zu Sauerstoffmangel und gefährdet das Überleben der Querder in ihren Mikrohabitaten

Gefährdungen

Stark gefährdet durch beschränkt zur Verfügung stehende Habitate, besonders die Mikrohabitate der Querder (durch die hohe Bindung der Querder an Struktur und Substrat) - siehe dazu Lebensraum Harte Verbauungen der Ufer und Gewässersohle, Querverbauungen als Migrationsbarriere für die Adulttiere als auch Gewässerberäumungen und Trockenlegungen zerstören die Mikrohabitate - besonders die der Querder (Larvenstadium).

Sonstiges

Literatur

BOHL, E. (1995): Neunaugen – Vorkommen in Bayern. Fischökologie 8; S. 43 - 52 BOHL, E. (1993): Rundmäuler und Fische im Sediment. Bayerische Landesanstalt für Wasserforschung München Bericht 22 FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden GERSTMEIER, R. & ROMIG, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH & Co., Stuttgart PETERS, U. (2010): Ergebnisse der Wildfischerfassung im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. Berichte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz Bd. 18, S. 3-20 SALEWSKI, V.: Untersuchungen zu Ökologie und Biometrie einer Bachneunaugen-Population (Lampetra planeri) im Odenwald. Fischökologie 4. Heft 1991 S.7-22 SINDILARIU, P.-D., C. FIESELER, S. MALT (2005): Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II-Arten - Bachneunauge. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie VOIGT, M., P. DOERING-ARJES, M.KÄMMEREIT, M. KLEIN, P. RATHKE, K. SEIFERT & P. WONDRAK, (2000): Fischereibiologische Untersuchungsmethoden in Fließgewässern. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V. Nürnberg, Heft 13 WATERSTRAAT, A. (1989): Einfluss eines Gewässerausbaus auf eine Population des Bachneunauges Lampetra planeri (BLOCH 1784) in einem Flachlandbach im Norden der DDR. Fischökologie 1 (2); S. 29 - 44

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

21.12.2010; Uwe Peters; öbv Sachverständiger