Crex crex (Linnaeus, 1758) / Wachtelkönig

Synonyme

Wiesenralle

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| Vogelschutzrichtlinie Schutzstatus: | VRL-Anh.I (Art des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie) |

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

keine Unterarten

Kennzeichen

Der Wachtelkönig gehört zu den Rallen (Wiesenralle), ist aber weniger an das Wasser gebunden als seine Verwandten. Er ist etwas größer als eine Wachtel. Auf seiner gelblichbraunen Oberseite bilden schwarzbraune Federzentren dunkle Längslinien. Die Flügel sind auffallend rotbraun gefärbt. Unterseits ist er heller und hat rostbraun gebänderte Flanken. Überaugenstreif, Kehle und Brust sind zur Brutzeit grau. Der Wachtelkönig hat einen kurzen, kräftigen Schnabel. Die relativ langen Beine hängen beim Fliegen herab. Männchen und Weibchen sind an den Gefiedermerkmalen schwer zu unterscheiden. Jungvögeln fehlt noch die graue Kopf-Brust-Färbung. Der Wachtelkönig ist selten zu sehen. Der charakteristische Revierruf des Männchens (zweisilbige Rufreihe: „crex-crex“), der vor allem in der Abenddämmerung zu hören ist, verrät seine Anwesenheit.

Biologie und Ökologie

Wachtelkönige besiedeln großflächige offene bis halboffene Lebensräume mit grünlandartiger Vegetation an meist feuchten bis wechselfeuchten Standorten und geringem Raumwiderstand. Zu den bevorzugten Bruthabitaten gehören hochgrasige, extensiv genutzte Feuchtgrünländer mit Seggen, Wasserschwaden und Rohrglanzgras, Überschwemmungsflächen und Niedermoorgebiete. Außerdem werden langgrasige Bergwiesen, landseitige Bereiche von Verlandungszonen und gebietsweise auch Ackerkulturen (z. B. Luzerne und Wintergetreide) besiedelt.

Die Reviergründung und die Nistplatzwahl übernimmt das Männchen. Im Laufe der Brutsaison kann es den Rufplatz wechseln und sich auch mehrfach verpaaren. Es werden im Jahr ein bis zwei Bruten mit einer Gelegegröße von zumeist 7-12 Eiern durchgeführt. Nach einer Brutdauer von 16-19 Tage verlassen die Jungvögel zusammen mit dem Weibchen den Neststandort. Mit 34-38 Tagen sind sie flügge.

Der Wachtelkönig ernährt sich vor allem von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, daneben aber auch von Samen und grünen Pflanzenteilen.

Er ist ein Langstreckenzieher und überwintert hauptsächlich in den Savannen Zentral- und Südostafrikas, z. T. auch in Westafrika.

Überregionale Verbreitung

Das Brutareal erstreckt sich von Westeuropa bis Zentralsibirien. Die Nordgrenze der Verbreitung liegt in Südskandinavien und Sibirien bei 60° bis 62° N. Südlich ist der Wachtelkönig bis nach Südfrankreich, Norditalien, Bulgarien, an die Nordküste des Schwarzen Meers und nach Kasachstan verbreitet.

In Deutschland (2005-2009: 2.300-4.100 Reviere) kommt der Wachtelkönig vor allem im Norddeutschen Tiefland vor. Größere Verbreitungsschwerpunkte sind das Weser-Aller-Tiefland, die Flussniederungen an der Mittel- bis Unterelbe, Unteren Havel, Mittleren bis Unteren Oder sowie die Fließgewässerniederungen und Talmoore in Mecklenburg-Vorpommern. Lokal bedeutende Vorkommen liegen zudem zerstreut in der Mittelgebirgszone, am Oberrhein und in Niedermooren des Voralpenraumes.

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

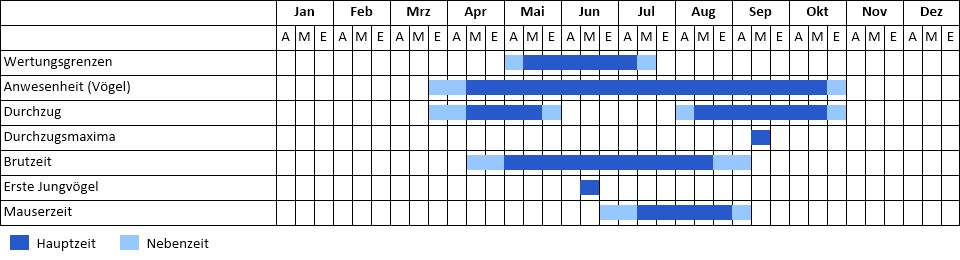

Phänologie

Phänogramm