Columba livia f. domestica J.F. Gmelin, 1789 / Straßentaube

Synonyme

Haustaube

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | nb |

| Rote Liste Sachsen: | nb |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

• 29-35 cm lang, Geschlechter gleich gefärbt • unzählige Gefiedervarianten, ähneln zum Teil ihrer Wildform, der Felsentaube (hellgrauer Mantel und Flügeloberseiten, zwei schwarze Binden über Armschwingen)

Biologie und Ökologie

• Neststandorte in Nischen / Halbhöhlen an Gebäuden, meist hoch gelegen und an schwer zugänglichen Stellen • i.d.R. Koloniebrüter, meist lebenslange Monogamie, meist 2-3 (bis 6) Jahresbruten, nistplatztreu • Standvogel • nistplatztreu, wenig mobil hinsichtlich Ausbreitung

Überregionale Verbreitung

Herkunft: Wildform Felsentaube (Columba livia) in 10 Unterarten von Westeuropa und den Kanarischen Inseln östlich bis NW-China / Nordindien, südlich bis Senegal / Sudan / Arabische Halbinsel / Sri Lanka, nördlich bis zu Färöer-Inseln / Westkasachstan verbreitet

Erhaltungszustand

günstig

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Sachsen)

Anteil Sachsen am deutschen Brutbestand: 5,9 %

Hinweise für Artenschutzprüfung

- Häufige Brutvogelart

- Landkreis als Bezugsraum für die lokale Population bei artenschutzrechtlichen Prüfungen

Betrachtungsschwerpunkt Artenschutzprüfung

Brutvogelaspekt

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Bestand

20 000 - 40 000 BP bis 1990 Bestandeszunahme, seitherige Entwicklung unklar

Verbreitung und Einbürgerung

• überall vorkommend, fehlt lediglich in einigen ländlichen Bereichen der Mittelgebirge und Ostsachsens • Einbürgerungszeit: gelangte durch Römer ca. im 2. Jh. nach Deutschland; in Deutschland seit über 500 Jahren brütend (und seit über 200 Jahren etabliert) • Einbürgerungsgrad in Sachsen: etabliert • Einbürgerungsweise: verwilderte Gefangenschaftsflüchtlinge bzw. ausgesetzte Tiere • größere Verbreitung der Taubenhaltung in Deutschland erst im Mittelalter • in Deutschland Bestandeszunahme / Ausbreitung erst ab Anfang des 20. Jh., besonders stark erst ab Mitte des 20. Jh. – für diese Entwicklung vor allem reiches Nahrungsangebot (auch durch Füttern) in den Städten verantwortlich • in Sachsen (Stand 1998): 20.000-40.000 Brutpaare; bis 1990 Bestandeszunahme, seitherige Entwicklung unklar • in Dresden durch Gebäudesanierung Bestandsrückgang nachgewiesen

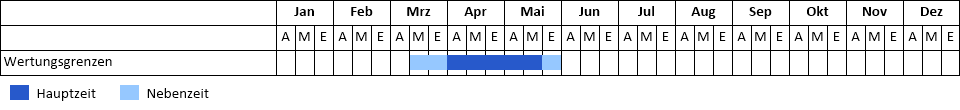

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- im Herkunftsgebiet: Felsentaube: Felsklippen an den Meeresküsten, im Landesinneren Berggebiete

- • Städte und größere Ortschaften, in dörflichen Regionen freilebend meist fehlend; Brutplätze vorwiegend an Gebäuden; für die Ansiedlung ist die Erreichbarkeit von Nahrungsquellen wichtig • Felsentaube: Felsklippen an den Meeresküsten, im Landesinneren Berggebiete

Management

Beurteilung

naturschutzfachlich: • bei sehr hohen Siedlungsdichten intraspezifische Konkurrenz, in deren Folge Stress und Krankheiten auftreten können • nachhaltige Störung von Fledermausquartieren, sonst kaum direkte Auswirkungen auf die Bestände anderer Arten • durch Verbauen der Brutmöglichkeiten (Taubenabwehr) weniger potenzielle Neststandorte für Vogelarten, wie Dohle, Schleiereule und Turmfalke wirtschaftlich: bei massenhaftem Auftreten Schäden durch Taubenkot: • Nährboden für Pilze, welche Säuren abscheiden, die wiederum Gebäudefassaden, Denkmäler u.ä. angreifen können – verursacht erhebliche Reinigungskosten • kann für Menschen gefährliche Krankheitserreger enthalten, z.B. Coli-Bakterien (EHEC) Fazit: vor allem in Städten häufige Art, die aus wirtschaftlicher Sicht problematischer als für andere Tierarten ist

Management

• Taubenabwehrmaßnahmen in Städten: z. B. Fütterungsverbot, Anflugsperren (Netze, Drähte – mit Verletzungsgefahr für die Tauben) an potentiellen Ruhe- und Brutplätzen, Bejagung, Fütterung mit Sterilisationsmitteln • Giftköder wenig sinnvoll, da auch Nichtzielarten betroffen werden können; außerdem selbst nach 80 %iger Bestandesreduktion in der 5. Generation wieder Ausgangsbestand erreicht • Duldung von Rabenvögeln (z. B. Dohlen) und Förderung von Greifvögeln (z. B. Turmfalke) als natürliche Feinde

Sonstiges

Literatur

BAUER, H.-G.; WOOG, F. (2008): Nichteinheimische Vogelarten in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. In: Die Vogelwarte. Jg. 46 (2008): 157-194. VON BLOTZHEIM, U. N. G. (Hrsg.) (1990): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9: Columbiformes - Piciformes: Tauben, Kuckucke, Eulen, Ziegenmelker, Segler, Racken, Spechte. Aula-Verlag, Wiesbaden. NATURSCHUTZINSTITUT REGION DRESDEN (Hrsg.) (1998): Lebensweise und Gefährdung von schützenswerten gebäudebewohnenden Tierarten sowie erste Erfahrungen beim Schutz dieser Tierarten in Dresden und Umgebung. Dresden. STEFFENS, R.; KRETZSCHMAR, R.; RAU, S. (1998): Atlas der Brutvögel Sachsens. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.) (1998): Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden. SÜDBECK, P.; ANDRETZKE, H.; FISCHER, S.; GEDEON, K.; SCHIKORE, T.; SCHRÖDER, K.; SUDFELDT, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. SVENSSON, L.; GRANT, P. J.; MULLARNEY, K.; ZETTERSTRÖM, D. (1999): Der neue Kosmos-Vogelführer. Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH. Stuttgart. http://de.wikipedia.org/wiki/Felsentaube - Zugriff am 04.04.2010 http://de.wikipedia.org/wiki/Stadttaube - Zugriff am 04.04.2010

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

25.05.2010, Norman Döring (TU Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften)