Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 / Breitrand

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-II (Anhang II - Art der FFH-Richtlinie (1992)), FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Dytiscus latissimus bildet keine Unterarten. Im Gegensatz zu Graphoderus bilineatus besitzt die Art einen eingebürgerten deutschen Namen: Breitrand.

Kennzeichen

Bis zu 44 mm große Art mit sehr breitem Flügeldeckenseitenrand (Name). Es ist der zweitgrößte Schwimmkäfer der Welt. Alle Weibchen haben stark gefurchte Flügeldecken.

Biologie und Ökologie

Die Larvalentwicklung (März-Juli) dauert durchschnittlich 1- 1,5 Monate (HENDRICH & BALKE 2005), wobei warmes Wasser die Entwicklung fördert, kälteres Wasser eine Verlangsamung des Prozesses zur Folge hat. Detaillierte Angaben hierzu finden sich bei BLUNCK (1923) und BLUNCK & KLYNSTRA (1929). Die Eiablage erstreckt sich von etwa Ende März bis Mitte Mai. In der Natur werden die zylindrischen, ca. 7-8 mm langen Eier, so vermuten HENDRICH & BALKE (2005), wie von anderen Arten der Gattung bekannt (WESENBERG-LUND 1912, BLUNCK 1923, KLAUSNITZER 1996), in die Stängel und Blätter stark assimilierender Wasserpflanzen abgelegt. Larven und Imagines leben in ähnlichen Gewässerbereichen, wobei HENDRICH & BALKE (2005) betonen, dass die Larven dichtere, vegetationsreiche Orte bevorzugen, sicher da sie hier besser gegen Fressfeinde geschützt sind. Die Verpuppung geschieht analog zu anderen Gattungsvertretern an Land in Hohlräumen unter Moospolstern, Steinen, Hölzern oder anderen geeigneten Verstecken. Nach zwei Wochen der Puppenruhe und einigen Tagen der Aushärtung in der Puppenhöhle (BLUNCK 1918, WESENBERG-LUND 1912) verlassen die Imagines die Höhle um geeignete Gewässer aufzusuchen. Dabei ist die Art offenbar in der Lage fliegend einige Kilometer zu überwinden. Sowohl die Larven als auch die Imagines ernähren sich carnivor. Zum Nahrungsspektrum gehören aquatische Insekten (z.B. Wasserwanzen (Blunck 1923, DETTNER & KEHL 2009), Wasserasseln bzw. deren Entwicklungsstadien, Eintagsfliegen, Köcherfliegen JOHANSSON & NILSSON (1992) und SCHELEG (2009) genauso wie im Wasser liegendes Aas und kranke Fische. Der Breitrand ist, wie in Versuchen bestätigt wurde und entgegen anderslautender Vermutungen, kein Fischräuber (BLUNCK, 1918, 1923). Dytiscus latissimus wird oft gemeinsam mit Graphoderus bilineatus nachgewiesen, da sie ähnliche Anforderungen an die Reproduktionsgewässer stellen (HENDRICH & BALKE 2000).

Überregionale Verbreitung

Verbreitung von Westsibirien bis ins östliche Westeuropa und nördliche Südeuropa. In Deutschland Hauptvorkommen im Nordosten und Osten des Landes. Wenige Nebenvorkommen im Westen und Süden. Schwerpunktmäßig in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern (Schmidt et al. 2006), Brandenburg und Sachsen. Zwei aktuelle Meldungen (Spitzenberg 1999) aus Sachsen-Anhalt sind derzeit nicht zu verifizieren (DETTNER & KEHL 2009). Den zahlreichen Fundstellen aus fast allen Bundesländern von vor 1980 stehen nur ca. 8 aktuelle Fundorte aus ganz Deutschland gegenüber.

Erhaltungszustand

- ungünstig-schlecht

- unbekannt

Hinweise Erhaltungszustand

Es werden zwar punktuell und nur sehr vereinzelt neue Populationen aufgrund laufender FFH-Arten-Monitorings und Eingriffsuntersuchungen aus Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bekannt, sodass von einem starken und anhaltenden Rückgang der Art ausgegangen werden muss. Zusätzlich besteht aber wie bei Graphoderus bilineatus ein diffuses Kenntnisdefizit aufgrund der geringen Untersuchungs- und Beobachterdichte.

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Der Nachweis der Art erfolgt in der Regel nach der jeweils aktuellsten Version des Kartier- und Bewertungsschlüssels des LfULG. In Abhängigkeit der Größe des zu beprobenden Gewässers werden je Gewässer 4-20 Lebendfallen (Reusen mit Luftzugang) eingesetzt. Eine Beköderung mit (Fleisch: Schweineleber) gilt als essenziell zur Optimierung der ohnehin geringen Erfolgsquote bei Nachwiesen der Art, da sie in Mitteleuropa in nur sehr kleinen Populationsdichten lebt. Die Leerung erfolgt alle 1-2 Tage. Zusätzlich sind Handfänge mit Netz und /oder Sieb in Ufernähe erforderlich. Bevorzugte Bereiche in Ufernähe haben eine Wassertiefe von 0-40 cm. Da die Art zudem nachaktiv ist sind auch Käscherfänge in der Dunkelheit vorzunehmen (Taschen- oder Stirnlampen erforderlich). Beobachtet werden sollten auch das Abfischen von Karpfenteichen im Herbst, da wie viele Autoren (REITTER, HORION, SCHAEFLEIN, KLAUSNITZER) davon berichten, dass die Tiere noch bis in die 30er Jahre regelmäßig zu finden waren.

Vorkommen

Kurzfristiger Bestandstrend

starke Abnahme

Bestand

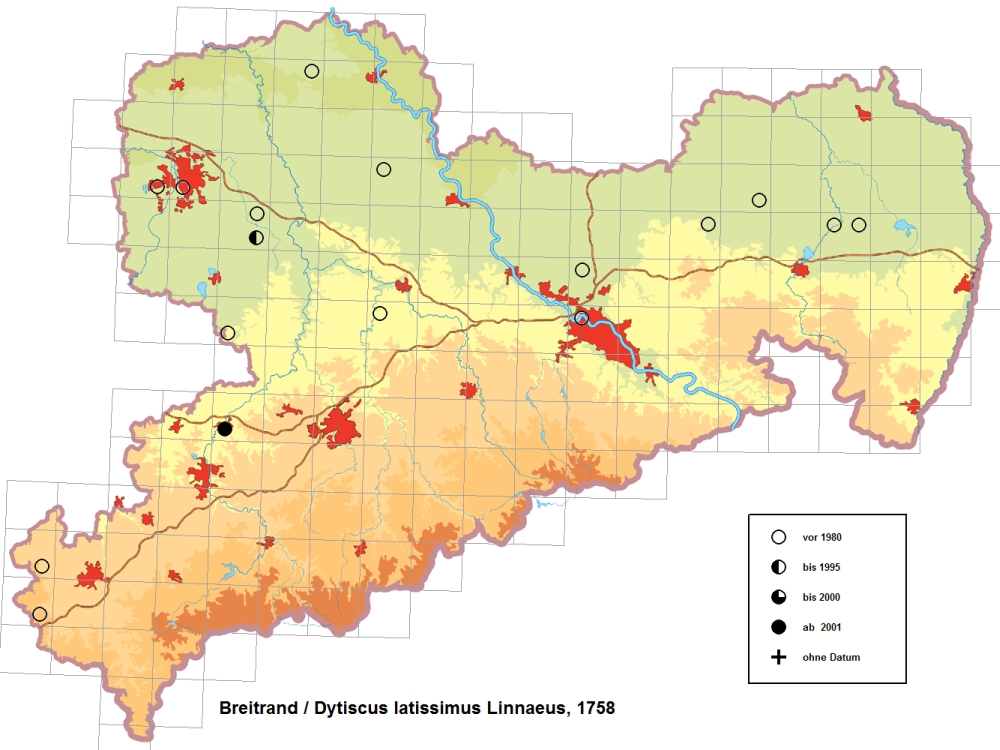

Nur ein aktueller Fund aus der Umgebung von Glauchau im NSG Am Rümpfwald (LÄSSIG 2000). Ob es sich hier um eine vitale Population handelt ist nicht bekannt.

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis 1945 bis 1979

- Westsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

Verbreitung und Einbürgerung

In Sachsen war der Breitrand wie in ganz Deutschland früher bis in die 50er Jahre weiter verbreitet und stellenweise nicht selten. Schwerpunkte: Dahlen-Dübener Heide und Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet, Vogtland.

Vorkommenskarte

Phänologie

Erläuterung Phänologie

Als Besonderheit gilt, dass die Art mehrjährig ist und zumindest in Gefangenschaft bis zu drei Jahre alt werden kann. In Skandinavien und dem Baltikum (HENDRICH mündl.) wurden die Tiere auch unter Eis schwimmend beobachtet, was eine Überwinterung im Gewässer bestätigt. DETTNER & KEHL (2009) berichten von der Fähigkeit der Art auch Austrocknungsperioden von Gewässern überstehen zu können.

Lebensraum

Dystrophe bis mesotrophe Flachgewässer, Seen, Teiche, Weiher ohne oder mit nur unwesentlicher Beschattung der Flachwasserbereiche mit einer Mindestgröße von ca. 1 ha. Bei NILSSON & HOLMEN (1995) ist zu lesen, dass die Art im Norden Fennoskandiens auch eutrophe Seen besiedelt, in Dänemark sogar Kies- und Kohlegrubengewässer.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Gewässer mit ± dauerhafter Wasserführung und geringer Wassertiefe (bis höchstens ca. 1 m tiefste Stelle); bei uns bevorzugt in sauberen (schwebstoffarmen) Gewässern mit submerser und emerser Vegetation: Tausendblatt, Wasserfeder, Wasserpest, Torfmoose, Laichkraut etc.; Seltener in Fischzuchtgewässern mit mäßigem Besatz und zumindest ± ausgeprägten Schilfgürteln als relativen Schutz vor Fischbesatz (Prädatoren).

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Standgewässer

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand zu den tatsächlichen Vorkommen von Dytiscus latisimus in Sachsen ist als sehr lückenhaft zu bezeichnen. Da, wie auch schon von HENDRICH & BALKE (2005) eingeschätzt wurde, im Norden Sachsens noch Gewässer bestehen, die den Strukturanforderungen des Käfers genügen könnten ist zu vermuten, dass die Art doch noch nicht überall entdeckt wurde und intensive Nachsuchen Klarheit zum aktuellen Bestand schaffen könnten.

Management

Erhalt stabiler Wasserversorgung, Erhöhung der Wasserqualität durch Herabsetzen des Nährtoffeintrages. Einrichtung von Pufferzonen um Gewässer von ca. 300 m (Land- und Forstwirtschaft - Dünger, Pflanzenschutzmittel). Fischbesatz < 0,7 t/ha, Abfischung von Überbesatz, kein künstlicher Besatz mit Raubfischen in nicht bewirtschafteten Gewässern (Hecht), Belassen von Restwassermengen im Gewässer, Verzicht auf Kalkung, Erhalt von Röhrichtgürteln. Anlage neuer Flachgewässer, Erhalt von Strukturvielfalt vorhandener Gewässer, Begünstigung und Erhalt von temporären Gewässern besonders in Flussauen (Trittsteinfunktion- Kohärenz).

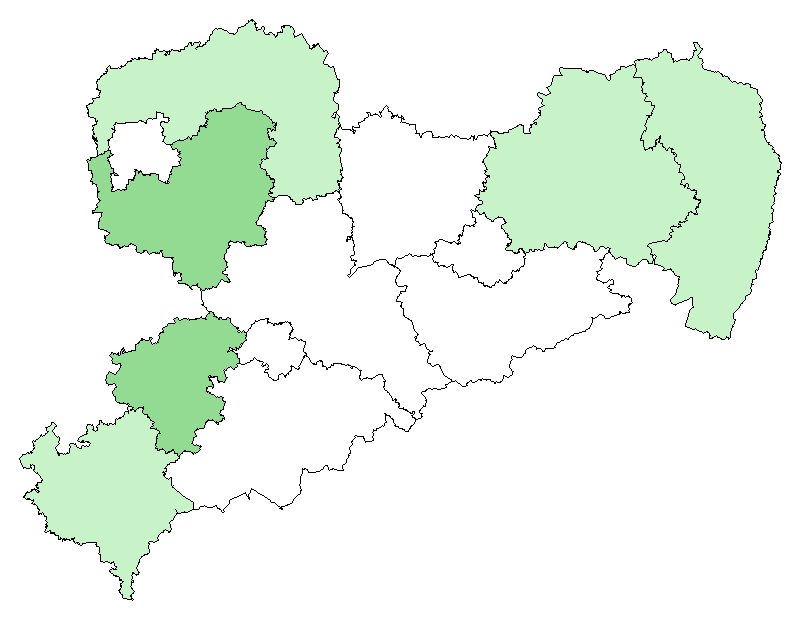

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Grundwasserabsenkungen (Bergbau), Melioration, Entwässerungen etc., Nährstoffeintrag (auch aus der Luft) und Verschmutzung und von Gewässern, Einleitung von nicht aufbereiteten Abwässern aus Regenwasserleitern oder Sümpfungswässern (Bergbau). Zu hoher Fressdruck durch Fische insbesondere in bewirtschafteten Gewässern. Verlandung.

Sonstiges

Literatur

BLUNCK, H. (1918): Dytiscus latissimus L., der “Breitrand”. - Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 9: 1-5. BLUNCK, H. (1923): Zur Kenntnis des “Breitrands” Dytiscus latissimus L. und seiner Junglarve. - Zoologischer Anzeiger 57: 157-168. BLUNCK, H. & KLYNSTRA, B. H. (1929): Die Kennzeichen der Jugendstände in Deutschland und Holland vorkommender Dytiscus-Arten. - Zoologischer Anzeiger 81: 114-140. DETTNER, K. & KEHL, S. (2009): Die Wasserkäferfauna des Craimoosweihers und Flachweihers (Coleoptera: Hydradephaga) mit einem Fund des seltenen Breitrandkäfers Dytiscus latissimus. - Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 26: 93-137. HENDRICH, L. & BALKE, M. (2000) Verbreitung, Habitatbindung, Gefährdung und mögliche Schutzmassnahmen der FFH-Arten Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Der Breitrand) und Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) in Deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). - Insecta 6: 98-114. HENDRICH, L. & BALKE, M. (2005): Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae), pp. 378-387. In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose.- Münster (Landwirtschaftsverlag) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 743 S. HORION, A. (1953): Koleopterologischer Beitrag zur Kenntnis der Storchnahrung. – Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde & Naturschutz 6 (1): 7-16. JOHANSSON, A. & NILSSON, A. N. (1992): Dytiscus latissimus and Dytiscus circumcinctus (Coleoptera, Dytiscidae) larvae as predators on three case-making caddis larvae. - Hydrobiologia 248: 201-213. KLAUSNITZER, B. (1996): Käfer im und am Wasser. 2. Auflage. – Die Neue Brehm-Bücherei, Nr. 567, Westarp Wissenschaften Magdeburg. 200 Seiten, 21 Tabellen, 127 Abbildungen, 1 Farbtafel. LÄSSIG, A. (2000): Nachweis von Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Col., Dytiscidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44 (1): 86. SCHELEG, A.B. (2009): Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) – Photos (Thema Larvalentwicklung, Vergleich mit Dytiscus dimidiatus); russisch: http://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/rus/dytlatsg.htm. NILSSON, A. N. & HOLMEN, M. (1995): The aquatic Adephaga Coleoptera of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. - Fauna Entomol. Scand. 32: 1 – 188, Brill, Leiden. SCHMIDT, G., MEITZNER, V. & GRÜNWALD, M. (2006). 849. Erster Nachweis von Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) in Mecklenburg-Vorpommern (Coleoptera Dytiscidae) seit 1967. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 239-240. SPITZENBERG, D. (1999): 7.18 Bestandsentwicklung der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera, Hydradephaga, Palpicornia et Dryopoidea), 407–118. In: Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. D. Frank und V. Neumann (Hrsg.), Ulmer, Stuttgart. WESENBERG-LUND, C. (1912): Biologische Studien über Dytisciden. - Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrogeographie, Biol. Suppl. 5: 1-129.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 11.11.2010; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)